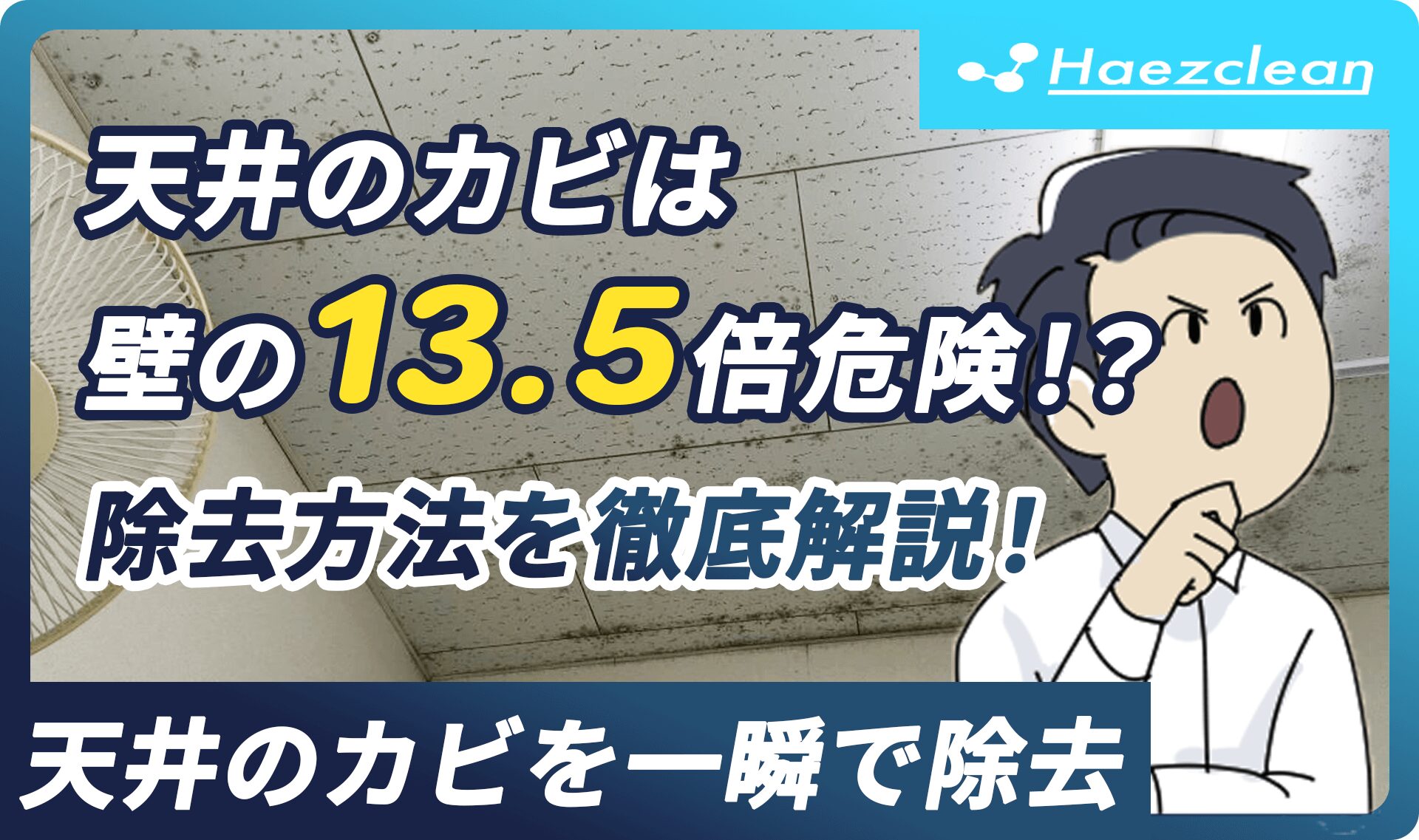

天井のカビは壁の13.5倍危険!?天井のカビを一瞬で除去する方法を徹底解説

弊社には、毎日のようにカビの相談やカビ取り依頼がきます。

その中で特に多いのが以下の3つに関するお問合せです。

- 壁のカビ

- カビの臭い

- 天井のカビ

そして、この中でも天井のカビは特に注意しなければなりません。

天井のカビは、カビの胞子が落ちてきてしまったり、風の影響でカビの胞子が舞ったりして、他の場所よりもカビが広がりやすいのです。

弊社の実験によると、壁のカビよりも13.5倍の速度で拡散することがわかりました。

今この記事を読んでいる方の中には、すでに天井にカビが発生して困っている方もいらっしゃると思います。

部屋中にカビが広がるのを防ぐためにも、天井のカビは早めのカビ対処することが重要です。

そこで今回、天井にカビが発生した場合の対処方法を解説いたします。

| この記事でわかること |

|

他にもお問い合わせが多い「壁のカビ」や「カビの臭い」に関しては、別の記事で詳しく解説しております。

お悩みの方は是非コチラの記事を参考にしてみてください。

■関連記事■壁に生えた気持ち悪いカビを一瞬で除去!最強の技をカビ取り業者が解説

■関連記事■壁紙のカビ放置で大損害!正しい初期対応で2500分の1の出費に抑える方法

■関連記事■カビの臭いに困っている方必見!しつこいカビ臭を消す3つの方法

目次

1.天井のカビを早期に対応しなければいけない理由

住宅において、「天井のカビ対策を制する者がカビ対策を制す」と言っていいほど、天井は大切です。

もちろん壁から発生するケースも多くありますが、天井のカビの方が広がりやすいため、悪化するリスクが高いのです。

我々カビ取りの専門業者は、職業柄自宅にカビが発生していないか、お店にカビが発生していないのか無意識に確認してしまうのですが、その時に最初に確認するのが天井です。

店舗でも天井にカビが発生しているケースはよくあり、例えば業務用エアコンの近くや、四隅などで繁殖しています。

特にスーパーマーケットは冷蔵庫や冷凍庫の影響で、結露が発生しやすいため、カビで悩まれている経営者の方も多いのです。

■関連記事■スーパーマーケットの天井にカビが!?正しい対処方法と対策をカビ専門家が徹底解説

■関連記事■カビで大事な店を失う!?飲食店のカビ対策と対処方法を徹底解説!

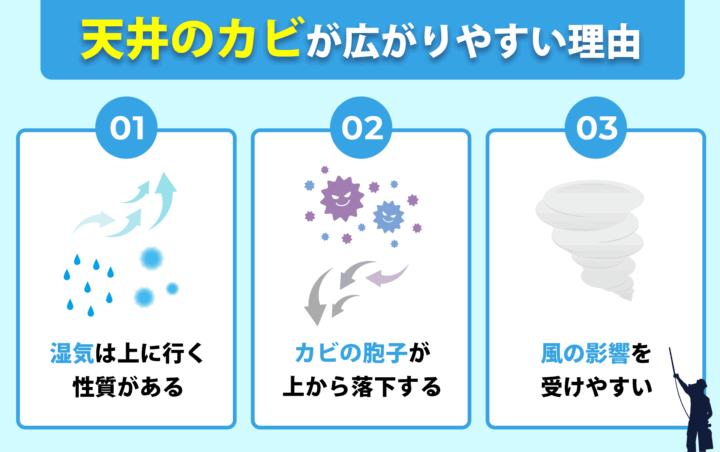

1-1.壁よりも天井のほうが拡散が早い

当社で行った実験によると壁に発生したカビよりも、天井に発生したカビの方が13.5倍拡散が早いことがわかりました。

では、なぜ拡散が早いのでしょうか

理由としては3つのことが考えられます。

1-1-1.湿度が高い空気が上に行く

カビの発生条件は以下の4つです。

- 湿度が60%以上

- 気温が20~30℃

- 埃などの栄養素がある

- 酸素がある

そして湿気や暖かい空気というのは上に行きやすいものです。

そのため、天井付近は自然と高温多湿となり、カビが発生しやすい環境が揃ってしまうのです。

1-1-2.カビの胞子が上から降ってくる

天井にカビが発生した場合、重力によってカビの胞子が落下してしまいます。

その胞子が壁や家具に付着し、そこで繁殖を始めます。

落下した場所にカビの発生条件である湿度や汚れなどが揃っていると、どんどん菌糸を伸ばして成長していき、私たちの目に見えるカビとなって姿を現すのです。

1-1-3.風の影響を受けやすい

カビの胞子は非常に軽いため、少しの風で遠くまで飛んでしまいます。

そのため、窓を開けたり、エアコンを使用したりすることで、風に乗ってカビの胞子が運ばれてしまいます。

こうして至るところにカビが付着し、繁殖することで、部屋中に広がってしまうのです。

1-2.漏水だと被害が拡大しやすい

もし一部分に真っ黒なカビが生えている場合は、雨漏りや漏水を疑った方がいいかもしれません。

一軒家やマンションの最上階に住んでいると、屋根や屋上から水が浸入することがあります。

またマンションで上階に人が住んでいる場合は、水道や汚雑排水管からの漏水の可能性も考えられます。

カビは濡れている場所を非常に好むため、通常よりもさらに早く繁殖してしまうでしょう。

1-3.健康被害を引き起こしやすい

天井のカビは胞子が落ちてきたり、風に運ばれたりするため、天井にカビが生えている部屋というのはカビの胞子がたくさん舞っているものです。

そのためそのような部屋で長時間過ごすと大量のカビを吸い込み、結果として喘息や目の痒み、蕁麻疹などといった症状が現れることがあります。

以前弊社にご相談いただいた事例でも、カビが原因による体調不良によって入院をされた方もいらっしゃいました。

ご自身やご家族の健康を守るためにも、カビを見つけたら早急に対処するようにしましょう。

■関連記事■カビ放置による大きすぎる代償!今すぐカビ対策すべき5つの理由

2.カビを見つけたらまずは現状を把握しよう

もしご自宅の中にカビを発見したら、できるだけ早く対処しなければいけません。

とはいえ「天井にカビが生えたのが初めてだから、どうすればいいのかわからない…」という方もいらっしゃるでしょう。

まず行ってほしいのは、現状の把握です。

2-1.どこに発生したのか

どこの部屋の天井にカビが発生したのかを確認してください。

北側の部屋や外壁に面している場所の場合は、室内と室外の温度差による結露で発生したカビの可能性が高いでしょう。

脱衣所だと、浴室からの湿気の影響などが考えられます。

外壁に面していない場所で水回りでもない天井にカビが発生していると、漏水の可能性も出てきます。

漏水については、2-4.漏水の可能性が無いか確認するで説明します。

2-2.カビはどこまで広がっているのか

続いて、カビがどの範囲まで広がっているか確認しましょう。

これはご自身でカビ取りが出来るか、業者に依頼しなければならないのか見極めるために必要になります。

カビが壁と天井の境目以上に広がってしまっている場合には、カビ取り業者へ依頼することをお勧めしています。

↑この写真は自力でカビ取りができるレベルです。

↑この写真のように、全体に拡がってしまっている場合は、範囲が広く、液剤を塗布するのも大変です。多大な労力がかかるため自力でのカビ取りは難しいと考えた方がいいでしょう。

ここまで広がってしまうと、カビ取り剤を塗布時に、目に入ったり皮膚に付着する危険があります。

無理して自力でカビ取りするようなことはしないでください。

2-3.カビを発見してからどのくらい経過しているのか

天井のカビが発生してからどのくらい経過しているかで、カビの拡散度を予想することができます。

カビが発生してから2週間以内でしたら、そこまで大きく広がっていない可能性があります。

しかし2週間以上の場合は、カビの胞子が別の場所に付着し、それが成長している可能性があります。

カビは徐々に増えていくのではなく、指数関数的に一気に増殖するので注意してください。

2-4.漏水の可能性が無いか確認する

黒カビが発生している場合には、水道管の老朽化や破裂によって漏水している可能性が考えられます。

- ボードが膨らんでいる

- 水を流していないのに水の音がする

- カビが異常に強く出ている箇所がある

- 外壁に面する天井や水回り以外の場所に黒カビが発生している

- 天井から水が垂れてきている

このどれかに当てはまる場合は漏水の可能性があります。

もし漏水が原因だった場合は、カビ取りする前に修理が必要になります。

まずはマンションなら管理会社、戸建住宅なら工務店などに相談してみてください。

その後、カビ取り業者に依頼して、カビ取りしてもらいましょう。

3.カビ取りする前の事前準備&注意事項

カビが発生してしまった時の対処としては、以下の3つの方法が挙げられます。

- 自分でカビを取る

- カビ取り業者へ依頼する

- リフォーム業者へ依頼する

しかし、次の項目の3-1.自分でカビ取りできるレベルか把握するで説明する範囲以外にカビが発生している場合は、自力でのカビ取りが難しいでしょう。

無理してカビ取りするのは危険なので、迷わずカビ取り業者へ相談することをお勧めします。

リフォーム業者でもカビに関する知識は多少持ち合わせてはいますが、やはり専門でカビ取りを行っている業者には知識量も経験も劣ってしまいます。

もしカビの知識がないリフォーム業者に依頼すると、以下のような事態になるかもしれません。

■本当のカビ発生原因を見落とす

■誤ったカビ対策方法を提案してくる

■カビを完全に除去しないままリフォームして再発する

そのためカビで悩んでいるのであれば、まずはカビ取り業者に依頼するのが一番です。

3-1.自分でカビ取りできるレベルか把握する

2-2.カビはどこまで広がっているのかでもお伝えしましたが、天井全体にカビが広がっている場合は自力でのカビ取りは難しいです。

もしどうしても自力でやるなら、下の写真のような狭い範囲のカビの場合のみにしてください。

ただし、カビの発生箇所が天井と壁の境目であったとしても、吹き抜け等高い場所での作業の場合は、無理せずカビ取り業者に相談するようにしましょう。

3-1-1.クロス(壁紙)に生えたカビの場合

天井に限らず壁でもいえることなのですが、クロスの場合、カビが広がっていると表面だけでなく裏側にもカビが発生していることがあります。

もし裏側にもカビが発生していると、クロスを剥がしてカビ取りしなければならないため、自力でカビ取りすることはできません。

↓クロスの表面にカビが発生している状態

↓クロスの裏面からカビが発生している状態

裏面からカビが生えてきている場合、クロスを剥がしてみると、下の写真のようにカビが生えています。

見分け方としては、以下のようなことが起きていないか確認してください。

- クロスが剥がれている

- クロスの糊の粘着が無くなり膨らんでいる

また、薄い青や黒っぽいカビが生えていたら、クロスの裏面からカビが発生している可能性があります。

プロではないと見分けるのが難しい部分もあるため、分からない場合は弊社まで写真を送ってください。

専門のスタッフがカビの状態を判定いたします。

3-1-2.天井のカビ取りのリスク

天井のカビ取りには以下のリスクがあります。

天井のカビ取りは、重力によって液剤が垂れてくることがあります。

また、常に上を向いたまま作業するため、首を痛めたり、脚立から落下したりする危険もあります。

そのため少しでも難しいと思ったら無理せずにカビ取り業者に依頼することをおススメします。

そして、カビは完全に除去しなければ再発しやすいものです。

広範囲でカビが除去しきれなかったり、クロスの裏側にカビが発生して表面のカビ取りしかできていない時は、すぐにカビが再発するでしょう。

もしカビ取りしても再発を繰り返しているなら、見えない箇所にカビが発生している可能性なども考えられるので、まずは一度カビ取り業者にご相談ください。

3-2.カビ取りに使用する液剤の種類

今回こちらの記事では、次亜塩素酸水を使用したカビ取り方法、もしくは弊社が販売しているカビ取りマイスターキットを使用したカビ取り方法を紹介します。

まずはそれぞれの液剤の特徴を解説します。

3-2-1.次亜塩素酸水

砂壁(珪藻土)、塗装、木材の場合は、ハイターやカビキラーのような漂白作用のある液剤ではではなく、次亜塩素酸水を使ったカビ取り方法になります。

しかし、次亜塩素酸水には除菌効果がありますが、漂白作用はないため、カビの色素までは落とすことはできません。

そのため次亜塩素酸水で除去できないようなカビなら、業者に任せてしまった方がいいでしょう。

3-2-2.カビ取りマイスターキット

クロス、コンクリート、ジプトーンの場合には、弊社で販売しているカビ取りマイスターキットの使用をお勧めしています。

カビ取り業者が使用している液剤を誰でも使えるように改良した商品なので殺菌力が高く、また毒性の強い成分は入っていないため安心です。

そしてこのキットには除カビ剤と防カビ剤が入っているため、カビの除去だけでなく防カビも行うことができます。

3-3.カビ取りをする時に身に付けるもの

- 手袋

- マスク

- ゴーグル

- 長袖(色が抜けても良いもの)

- 長ズボン(色が抜けても良いもの)

目や皮膚の保護のため、カビ取りの際には必ず上記のものを身に着けてください。

※万が一カビ取り剤が目に入ってしまったり皮膚についてしまったりした場合には、すぐに水で洗い流し、病院に相談するようにしてください。

3-4.カビ取りの際の注意事項

カビ取り作業中は必ず換気して行ってください。

カビ取り前に、液剤によって脱色などが起こらないか目立たないところで確認してください。

また、液剤が垂れることで脱色したり素材を痛めたりすることがあるため、しっかり養生をしましょう。

そして、天井は高い位置なので椅子や脚立を使った作業になると思います。

落下には十分注意してください。

■関連記事■カビ取り業者が教える!自宅でカビを除去する際の注意点

4.【素材別】天井のカビ取り方法

続いて、天井のカビ取り方法をご紹介します。

素材によってカビ取り方法が異なるため、それぞれ詳しく解説します。

4-1.クロスのカビ取り方法

一般住宅で多く使われているビニールクロスの場合のカビ取り方法になります。

紙や布で出来ているクロスの場合には、ご自身でカビ取りを行うと、材質を傷つけてしまう可能性があるので、カビ取り業者へ相談するようにしてください。

またクロスが真っ白なのか色柄物なのかでカビ取り法は変わってきます。

4-1-1.真っ白なクロスのカビ取り方法

カビ取りの手順

①カップに除カビ剤を入れる

②カップに刷毛を入れ、除カビ剤を付ける

③カビが発生している箇所に塗布する

④しっかり乾燥させる

①カップに除カビ剤を入れる

②カップに刷毛を入れ、除カビ剤を付ける

このままクロスに塗布してしまうと、除カビ剤の付けすぎで材質を痛めてしまう可能性があるので、カップの淵を使って除カビ剤をきるようにしてください。

③カビが発生している箇所に塗布する

液剤が垂れてくるのを防止するためにも、上から下に塗っていくのではなく、下から上に塗るようにしてください。

刷毛を強く押し付けてしまうと、クロスを傷つけてしまうので、優しく塗布していくようにしてください。

液剤が浸透するまで10分~30分ほど放置しましょう。

④しっかり乾燥させる

それから雑巾で拭き取ったあと、しっかりと乾燥させてください。

防カビ加工でもカップと刷毛を使うので、この乾燥時間の間によく洗っておいてください。

カビ取り中に除カビ剤が金属やアルミ製品に付着してしまった場合は、錆の原因になるのですぐに水拭きをするようにしてください。

カビ取り後にしっかりと乾いたら、今度は防カビになります。

防カビの手順

①カップに防カビ剤を入れる

②カップに刷毛を入れ、防カビ剤を付ける

③カビ取りを行った箇所に塗布する

④しっかり乾燥させる

刷毛の使い方などは除カビ剤と同じです。

防カビ剤をつけすぎず、下から上に塗っていくようにしてください。

防カビ剤は塗布した後に雑巾などで拭く必要はないので、そのまま乾燥させて終了です。

4-1-2.色柄物のクロスのカビ取り方法

目立たない場所でテストしてからカビ取りするようにしてください。

ただし、次亜塩素酸水には、除菌効果はありますが漂白効果はないので、カビの色素まで落としきることはできません。

用意するもの

- スプレーボトル

- 水で400ppmに薄めた次亜塩素酸水(PPMとは濃度の単位で、mg/lのことです)

エスエーシーラボ ジアニスト

出典:エスエーシーラボ株式会社

カビ取りの手順

①スプレーボトルに、水で400ppmに薄めた次亜塩素酸水を入れる

②カビが発生している箇所に次亜塩素酸水を吹きかける

③しっかり乾燥させる

※注意※

5000件以上の現場を見てきた中で10件程度と滅多にないパターンではありますが、吹きかけてしばらく時間が経つと、液剤を塗布した部分のクロスが蛍光色に変色してしまう可能性があります。

その場合にはすぐに水拭きをするようにしてください。

水拭きをすることで元の色に戻ります。

また、このような場合にはご自身でのカビ取りは続けずに、カビ取り業者へ相談するようにしてください。

4-2.塗装のカビ取り方法

天井が塗装の場合、カビ取りをする前に塗装の表面を触ってみて、ザラザラしているか、ツルツルしているかを確認してください。

■表面がザラザラしている → 付けた液剤が垂れにくいが、垂れ跡は残りやすい

■表面がツルツルしている → 付けた液剤が垂れやすく、垂れ跡も残りやすい

塗装にはこのような特徴があります。

そのため、表面のなめらかさによってカビ取り方法が異なってきます。

■関連記事■塗装しても直ぐカビが生えるのは、塗装の下にカビがいるから!?正しいカビ対策法

4-2-1.ザラザラした塗装のカビ取り方法

カビ取り方法は4-1-2.色柄物のクロスのカビ取り方法と同じですので、そちらの項目を参考にしてください。

塗装の天井はクロスよりも垂れやすいです。

垂れるのを防止するためにも、1カ所の吹きかけるのではなく、ムラのないように下部から吹きかけてください。

上部から吹きかけると垂れ跡が残りやすくなります。

そして万が一垂れてきてしまった場合は、すぐに拭き取ってください。

4-2-2.ツルツルした塗装のカビ取り方法

用意するもの

- バケツ

- 雑巾

- 水で400ppmに薄めた次亜塩素酸水

カビ取りの手順

①バケツに400ppmに薄めた次亜塩素酸水を入れる

②バケツの中に雑巾を入れて硬く絞る

③雑巾でカビが発生している箇所を拭く

④しっかり乾燥させる

4-3.コンクリートのカビ取り方法

コンクリートに発生するカビのほとんどは黒カビになります。

ちなみにコンクリートは垂れ跡が残る心配もなく、気を使わなくても良い材質なので、一番簡単にカビ取りができます。

コンクリートはアルカリ性の性質も持っているので、一般的にはカビが発生しにくい材質と言われています。

しかし、コンクリートが空気中の二酸化炭素を吸収し、コンクリート自体の成分である水酸化カルシウムと化学反応を起こします。

この反応が起こり年数の経過つれて徐々にアルカリ性の性質が薄れて行き、中性化することによってカビが生えやすくなってしまうのです。

カビ取り・防カビの方法は4-1-1.真っ白なクロスのカビ取り方法と同じですので、そちらの項目を参考にしてください。

ただし、コンクリートは水分を吸収しやすい材質です。

除カビ後の乾燥も、防カビ後の乾燥も、クロスよりも長い時間設けるようにしてください。

■関連記事■コンクリートのカビの落とし方|プロが教える簡単3ステップ

■関連記事■浴室・外壁のモルタルのカビ取り方法とカビ対策をプロが伝授

4-4.木材のカビ取り方法

木材は、ものによっては水分の吸収の速度が違います。

■瞬間的に水分を吸収する木材

■時間をかけて水分を吸収する木材

徐々に時間をかけて吸収する木材だと、吹きかけた液剤が垂れてきて、垂れ跡が残ってしまうかもしれません。

また、瞬間的に吸収するものは吹きかけた瞬間に吹きかけた場所がどこかわからないほど目立たないことがありますが、少し時間を置くと吹きかけた場所がわかるようになります。

目立たないからと言って、何回もスプレーをしてしまうと、素材を傷つけることに繋がるので注意してください。

カビ取り方法は4-1-2.色柄物のクロスのカビ取り方法と同じですので、そちらの項目を参考にしてください。

■関連記事■【プロが教える】木材のカビ取り|おすすめの5つのカビ取り剤

4-5.砂壁(珪藻土)のカビ取り方法

■表面が凹凸している

■ちょっと触れただけでもポロポロと崩れやすい

■垂れ跡が残りやすい

このような点から、プロのカビ取り業者でも苦戦してしまうのが砂壁や珪藻土です。

そのため、ご自身でのカビ取りは他の素材に比べても難易度が高いので、お勧めはしておりません。

砂壁(珪藻土)にカビが発生した際には、カビ取り業者へ相談するようにしてください。

しかし、どうしてもご自身でのカビ取りをしたいのであれば、4-1-2.色柄物のクロスのカビ取り方法と同じ方法で行ってください。

あまり近くで吹きかけると、その場所だけかけすぎてしまい、垂れ跡が残ってしまう危険性があります。

20㎝~30㎝程度離したところから吹きかけて、全体的にムラがないように噴霧しましょう。

■関連記事■砂壁に発生したカビのカビ取り方法と再発を防ぐテクニック

4-6.ジプトーンの場合のカビ取り方法

ジプトーンはものによっては、水滴を弾きやすいものもあります。

カビ取りを行う前に一度目立たないところで、水を弾かないか試してみてください。

もし弾くようであれば、ご自身でのカビ取りが難しくなりますので、カビ取り業者へ相談するようにしてください。

カビ取り・防カビの方法は4-1-1.真っ白なクロスのカビ取り方法と同じですので、そちらの項目を参考にしてください。

ジプトーンの天井の場合、除カビ剤も防カビ剤も、ジプトーン1枚まるごと塗ってください。

カビ取りマイスターに入っている除カビ剤には漂白効果があります。

カビが発生している箇所だけに除カビ剤を塗ってしまうと、若干ではありますが色むらができて目立ってしまいます。

そのため、カビが発生している箇所のあるジプトーン1枚を丸々カビ取りすることで、色むらが目立ちにくくなります。

■関連記事■【素材別】誰でも簡単にできる部屋のカビ取り方法をカビ専門家が解説

5.カビ取り業者に相談する際のポイント

自力でのカビ取りが難しい場合はカビ取り業者に依頼することになるでしょう。

しかしカビ取り業者と一括りに言っても、業者によって技術力やカビの知識に差があります。

ここではカビ取り業者の選び方などを紹介します。

5-1.天井以外のカビ取りについて言及してくれるか

天井のカビ取りの相談をする際には、天井以外のカビ取りについて言及してくれる業者に依頼することをおすすめします。

ある程度広範囲にカビが発生してしまっている場合、天井だけではなく、部屋全体のカビ取りと家具の表面もカビ取りが必要になってくるからです。

天井のカビは拡散しやすいため、カビの範囲が広がっているという事は、部屋全体にカビの胞子が付着している可能性が高いというです。

私たちの目にカビが見えていなかったとしても、室内の家具や衣類などにも、天井から落ちてきたカビの胞子が付着しているでしょう。

そのため、それらの場所も除菌することで、カビの再発リスクを下げることできます。

弊社ではガス滅菌車を有しているため、家具や衣服など業者でも除去が難しいものでも、ガスの力で殺菌することが可能です。

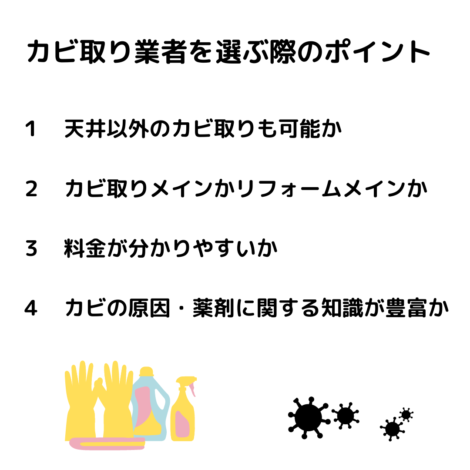

5-2.カビ取り業者を選ぶ重要ポイント

カビの知識がある会社と知識がない会社では提案してくる内容が異なってきます。

また、カビ取り業者はカビ取り業者でも、「リフォームがメインでカビ取りはサブの会社」と「カビ取りがメインでリフォームはサブの会社」があります。

リフォームがメインでカビ取りはサブのような会社だと、必要のないリフォームを薦められる可能性があります。

そのため、カビ取りのみを希望している場合は、カビ取りメインでリフォームサブの会社の方が費用が安くなるかもしれません。

「いっそのことリフォームもしたい」と考えているなら、リフォームメインの業者のほうが、住宅の最新設備に詳しかったり、より快適な間取り作りを考えてくれたりするでしょう。

また、業者が現地調査に来た際には、以下のことに注意してください。

- 提示された金額に納得できるか

- 料金内訳がきちんとされているか

- カビが発生してしまった根本的原因を究明してくれるか

- 対策方法を聞き、納得の行く回答をしてくれるか

- どのような液剤を使い、どのような施工が必要か、きちんとした納得できる説明をしてくれたか

そして、説明が不十分で少しでも不安を感じたら、迷わず別業者で相見積もりを取ってください。

そして納得いく説明をしてくれる業者に頼むようにしましょう。

当社では、カビ対策を徹底的に考えたREAIR【空気が美味しい家づくり】というリフォーム・リノベーションサービスを提供しています。

ご興味あれば、是非弊社までお問合せください。

5-3.費用はどれくらいかかるか

カビ取り業者への依頼を考える上で、一番気になるのは費用だと思います。

部屋の広さや、現在のカビの状況、必要なカビ取りの内容によって変動があるため、一概にこの金額でできますということはお伝えできませんが、当社の場合は最低7万円~カビ取りを行っております。

下記リンクから、おおよその金額を算出することができます。

現地調査は無料ですので、まずは一度ご相談ください。

カビ取り業者の中には、見積や相談だけで料金が発生することもありますので、カビ取り業者を探す際にはそのあたりにも注意をして選ぶようにしましょう。

また、カビ取りマイスターを購入してご自身でカビ取りを行った方で、

■自分では上手にカビ取りが出来なかった

■カビが再発してしまった

このような場合には、弊社にご相談ください。

カビ取りマイスターには保証サービスが付いているので、施工費からカビ取りマイスターの購入金額を引いた金額でカビ取り施工させていただきます。

例えばお見積りが7万円の場合、この金額からカビ取りマイスター(ライト)の購入金額19800円を引いた金額での施工になります。

カビ取り業者を選ぶ際のチェックするポイントをまとめると、上記のようになります。

ぜひ、カビ取り業者を検討する際の参考にしてみてください。

6.天井のカビを防ぐための対策

カビは湿度が60%以上、温度が20~30℃で、埃などの栄養素のある環境を好みます。

特に天井は、高温多湿になりやすく、隅の方には埃も溜まりやすいため、カビの繁殖にうってつけの場所になってしまっています。

そのためしっかりカビ対策をしなければ、再びカビが生えてしまうかもしれません。

ここではカビ対策の方法を4つ紹介します。

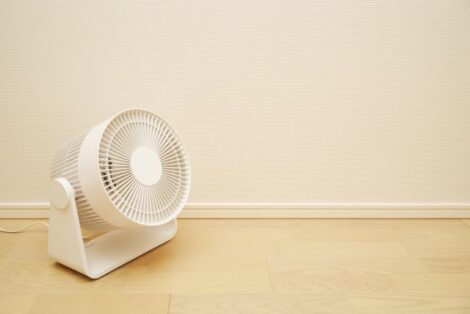

6-1.サーキュレーターを活用する

天井の四隅は空気が滞留しやすく、湿度や温度が高くなったり、埃が溜まったりします。

そのためサーキュレーターを回し、隅に空気が滞留しないようにしてください。

サーキュレーターを回す際に注意していただきたいのは、1カ所だけに風が当たり続けるようにしないことです。

1カ所だけに風を当て続けても、その部分しか空気の滞留は解消されません。

首振り機能を使い、4つの隅全てに風が当たるようにしてください。

6-2.エアコンを活用する

温度と湿度を一定に保つうえで非常に有効なのがエアコンです。

エアコンの除湿機能で温度設定しておくことで、常に一定の温度に保ち、簡単に湿気を取り除くことができます。

ただし、エアコンの吹き出し口やフィルターのお手入れをしないと、そこに付着した埃を室内へ吐き出してしまうことになります。

定期的にエアコンのお手入れを行ってください。

■関連記事■エアコンの安全なカビ取り方法|確認すべき注意点やカビ予防法まで解説

6-3.空気清浄機を活用する

空気清浄機の特徴である集塵機能によって、空気中を舞っている埃を吸い取り、カビの栄養素を減らすことができます。

ただし、空気清浄機のフィルターのお手入れを怠っていると、フィルターに付着した埃を部屋中にまき散らしてしまうので、定期的にフィルターのお手入れをするようにしてください。

(お手入れ方法については、使用している空気清浄機の説明書をご確認ください)

6-4.掃除をする

床の掃除はしていても、天井の掃除まで行っている方は少ないと思います。

天井には静電気の影響で埃がついてしまっているので、その埃がカビの栄養素となってしまいます。

そのため定期的に天井の掃除をすることで、カビの繁殖を抑制することができます。

用意するもの

- フローリングワイパー(クイックルワイパーなど)

- 雑巾

掃除の手順

①フローリングワイパーに雑巾を取りつける

②天井の埃を拭き取る

天井の掃除をした際に、埃が落ちてきて床に置いてあるものに付着してしまうことが考えられます。

掃除の際には、事前に床に置いてあるものを避けるようにしてください。

ベッドや棚のように、移動させることが難しいものについては、新聞紙などで覆っておきましょう。

砂壁のように、表面が凹凸もしくは触れるとポロポロ崩れてくるような素材のものの場合には、上記で挙げた方法ではなく、はたきで軽く叩いて埃を落とすようにしてください。

■関連記事■カビ対策について5000件のカビ取りを行ったプロが徹底解説

■関連記事■カビ防止には「防カビ剤」が効果的!場所別のお勧めアイテム6選

■関連記事■【壁のカビのQ&A】カビ取り業者が教える!壁のカビを予防する秘訣

7.まとめ

天井のカビを放置すると、壁のカビを放置した時よりも早くカビが拡散してしまうため、早めの対処が重要です。

天井のカビ取りは危険を伴うためおススメできませんが、もし自力でやるということであれば、壁と天井の境目にできたカビの除去だけにしてください。

天井の材質によって使用する液剤は変わりますが、クロス(壁紙)やコンクリート、ジプトーンなどのカビ取りをするなら、弊社で販売しているカビ取りマイスターキットの使用をおススメします。

市販のカビ取り剤に含まれている毒性の強い水酸化ナトリウムなどが入っていないため、安全にカビ取りができます。

カビの範囲が広かったり、カビ取りが難しい素材だった場合は、無理せずにカビ取り業者に依頼することをおススメします。

カビ取り業者を探す際は、金額や説明に納得できる業者を選ぶようにしてください。

話を聞いていて少しでも納得できない部分があったら、別業者にも見積もりをお願いしてみましょう。

弊社は相談や現地調査を無料で行っておりますので、まずは一度ご相談ください。

そして天井のカビ取りが完了したら、今度はカビが生えないように対策を行いましょう。

サーキュレーターやエアコン、空気清浄機を活用し、湿度を下げたり、空気を循環させたりしてください。

そしてこまめに掃除を行ってカビの栄養源を溜めないようにしましょう。

カビ対策をして、万が一カビが生えた時に早急に対処することで、被害を最小限に食い止めることができます。

是非このマニュアルを参考にして、カビのない快適な空間を目指してください。