壁に生えた気持ち悪いカビを一瞬で除去!最強の技をカビ取り業者が解説

ハーツクリーンは、カビ取り業者として毎日数現場のカビ取り施工をしています。弊社には、カビに関するお問合せも多く、1日で数十件の電話やメールを頂くことも珍しくありません。

そのお問合せの中で、最も多い内容が壁のカビです。

弊社にご相談いただく現場の9割ほどは、発生している問題が共通しています。そのため、壁のカビにお悩みの方なら、ほとんどこの記事に当てはまるでしょう。

本記事では、これら共通する問題を解決する内容が網羅されています。この記事を読んで、実践いただくことでほとんどの問題が解決するはずです。

壁のカビでお困りの方は、是非この記事を最後までお読みください。

| この記事でわかること |

|

目次

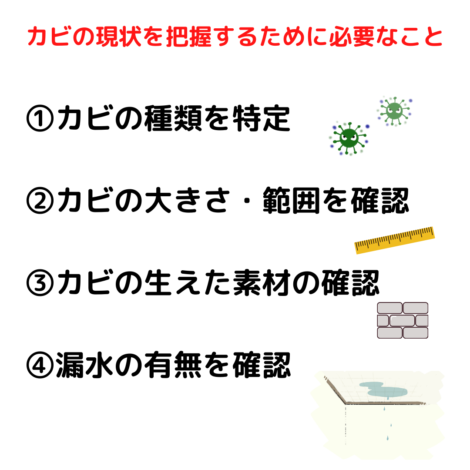

1.カビが発生したらまずは現状を把握する

壁にカビが生えているのを見つけたら、これからどのようにカビを除去すればいいのか考える必要があります。そのためには、今どんな種類のカビが発生していて、どのくらいの範囲にカビが発生しているのかを把握しなければいけません。

まずは以下の4つを確認してください。

お住まいによってカビが発生する原因や対策が異なる部分もあります。詳しく解説している記事があるので、コチラも参考にしてみてください。

■関連記事■他のマンションとは違う!?団地に特化したカビ取りとその後の対策徹底解説

■関連記事■これでマンションのカビの9割を予防できる!?マンションのカビ対策10選

■関連記事■古い家がカビ臭い!原因と対策をカビ取りのプロが解説

1-1.カビの種類を特定する

最初に行うことは、今壁にどのようなカビが発生しているのかを確認することです。カビには様々な種類がありますが以下の4種類に分類され、それぞれ発生する場所に特徴があります。

※細かな学術名や特性などは分かりづらくなるので省いています。

- 黒いカビ・・・結露、高湿度の環境で発生する

- 赤いカビ・・・結露、高湿度の環境で発生する

- 青いカビ・・・湿度が低くても発生する

- 白いカビ・・・湿度が低くても発生する

細かく種類を特定すると白カビが黒カビだったケースもあるのですが、大体は発生しているカビの色を確認することで、なぜカビが発生したのか特定することができます。

黒いカビや赤いカビは湿度というよりは、結露や漏水など濡れていることで発生することが多いです。青カビも結露や漏水で発生することもありますが、室内の環境も重要になってきます。

1-2.カビの大きさを確認する

壁に発生しているカビはどこまで成長しているのか把握します。これは自分でカビ取り出来るレベルなのか、業者に依頼するレベルなのか、リフォームも検討する必要があるのかを見極める基準になります。

ここでチェックすべきことは、「一か所のみ」なのか、「複数個所」にカビが発生しているのかが重要です。

一か所のみのカビで、範囲が広くないのであれば、自分で施工できるレベルになります。

範囲の目安としては、1㎡以内を判断基準にしてください。

複数個所でカビが発生している場合は、自分で施工しても再発する可能性が非常に高いので、業者に依頼した方がいいでしょう。

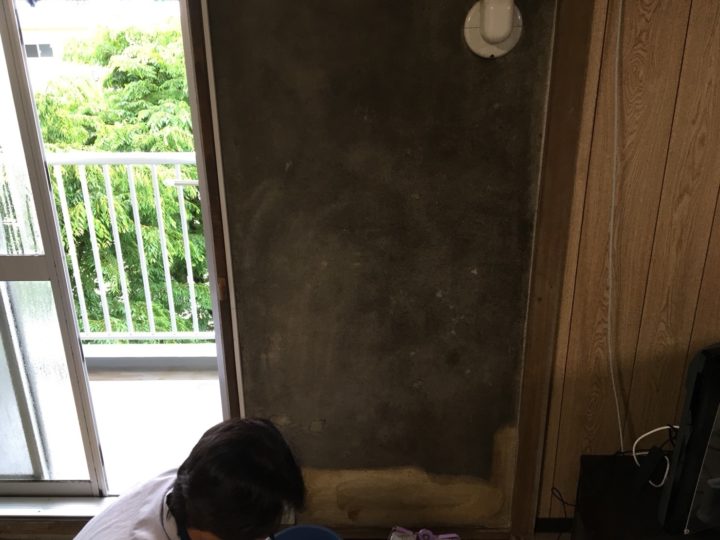

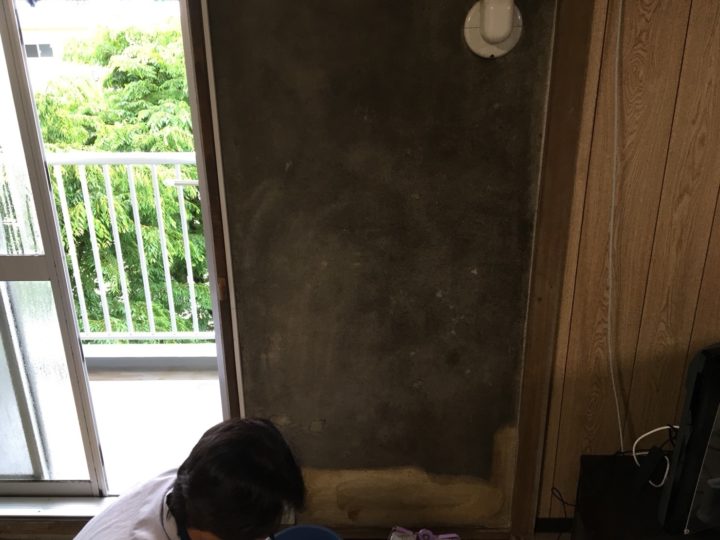

↑この写真が個人で出来るギリギリのレベルです。

壁下部に位置し、複数個所にカビが発生していない為です。

1-3.使われている素材を確認する

使われている素材によりカビ取りの仕方が大きく異なります。様々な素材がありますが、大きく分けて4つになります。

注意点としては、砂壁や塗装に似せた壁紙があるので注意してください。

見極め方としては必ず四隅または、四隅から90センチ以内に壁紙と壁紙を合わせた箇所があると思います。経年劣化していないとかわからなかったりしますが、よく見るとうっすらと線が見えるので、チェックしてみてください。

1-4.漏水の有無を確認する

漏水は、建築物の劣化にともない起こる外装のひび割れや、水道管・排水管の破裂などにより発生することがあります。

漏水していると、一部空間の湿度が急上昇しカビが非常に生えやすい環境が整ってしまいます。汚水雑排水管の漏水だと栄養素が豊富なため、特にカビが酷くなります。

また、漏水は内側から発生するため、発見が遅れることも多く非常に悩ましいでしょう。

最初発生するのは、黒カビですが、湿気が上昇するため青カビも発生してきます。いろいろな色が混ざった生え方をする特徴があります。

上から水が落ちてきて、一目で漏水とわかると分かりやすいのですが、漏水とわかりづらい場合もあります。

例えば以下のような時は、漏水の可能性があるので注意してください。

- 常に壁が濡れている場合

- ボードが膨れている場合

- 塗装が剥がれたりしている場合

漏水は、最終的には建物のプロが確認しなければ先に進みません。戸建ての場合は地元の工務店に連絡してみましょう。マンションの場合は、管理組合の対応になるため、管理会社に連絡してみるといいと思います。特にマンションは、保険の関係もあり戸建てより時間がかかるため、発見したらなるべく早めに相談することをおすすめします。

↑排水管より漏水し、半年間放置したケース

このケースでは、高さ1m以下は全て解体し対応しました。

2.カビ対策の検討は早急に

弊社は、毎日のように様々なお客様のご自宅を訪問し、現地確認、ヒアリングを行っています。

その時にお客様と会話をすると「昨年の秋ぐらいからカビが酷くなって…」や「凄く前からカビがあったのを知っていたんですけど…」などと、カビが生えているのに長期間放置している方が多いのです。私たちは仕事上カビの臭いにも敏感なのですが、お客様のご自宅に訪問すると物凄いカビの臭いが発生しているのに、お客様はカビの臭いであることに多くの方は気づいていません。

我々が指摘して初めてカビの臭いとわかるのですが、放置すると臭いにも慣れてしまい、知らず知らずにカビを大量に吸っていることが多いのです。

カビ臭の対策に関しては、コチラの記事をご覧ください。

■関連記事■カビの臭いに困っている方必見!しつこいカビ臭を消す3つの方法

普段は健康に影響がなくても、風邪をひいたときなど免疫力が下がったときに、カビの菌によって一気に体調を崩すこともあります。

カビは病気と全く同じで早期発見早期対対応が非常に大事です。放置すれば放置するほどカビが酷くなってしまいますので、発見したその日に対応することをおすすめします。

過去の事例では、砂壁に青カビが発生したのを1週間放置したところ、他の砂壁にも移ってしまい、2ヶ月後には部屋全体に青カビが広がってしまったことがありました。お子さんがカビによる肺炎で入院したことで、弊社に依頼を頂きました。

もしカビが発生したその瞬間に対応していれば、被害は最小限で済み、お子様が肺炎で入院することもなかったかもしれません。

↑実際に肺炎で入院されたご自宅の写真です。

詳細は6.カビによる最悪の事例で紹介します。

施工費も初期でしたら数万円で済む内容でしたが、部屋全体に広がったこともありリフォームを行った結果数百万円の出費が発生してしまいました。

カビを発見したら、即行動が重要です。それでは自分でカビ取りを行う場合、カビ取り業者に依頼する場合に分けて説明していきます。

2-1.自分でカビ取り出来るレベル

自分でカビ取りできるかどうか判断するために、以下のチェックリストを用意しました。

| □天井までカビが発生している □一か所の目視できるカビの大きさが1㎡以上ある □腰よりも高い位置にカビが発生している □複数個所にカビが発生している □壁紙がめくれている □壁が膨らんでいる □常に壁が濡れている □小面積でも黒カビが異常に発生している個所がある □以前自分でカビ取りして再発した場合 |

この9つのチェック項目の中で当てはまるものが1つもないなら、自力でカビ取りできるでしょう。

もし1つでも当てはまった場合は、一度弊社までご連絡ください。調査を行ったうえで、自分で出来る場合はその方法をお伝えします。

2-2.カビ取り業者に依頼すべきレベル

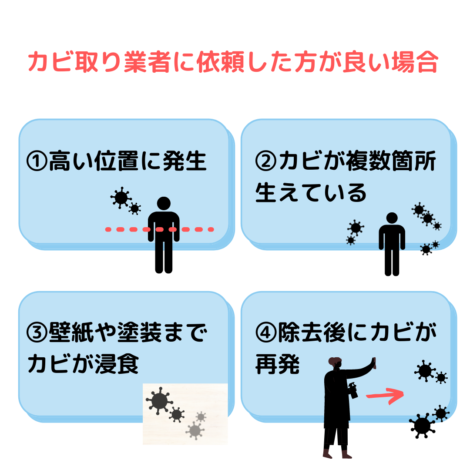

業者に依頼する基準は、2-1.自分でカビ取り出来るレベルの9つのチェック項目に一つでも当てはまった場合です。なぜ業者に依頼したほうが良いのか、その理由を詳しく説明いたします。

2-2-1. 高い位置にカビが発生している場合

| □天井までカビが発生している □一か所の目視できるカビの大きさが1㎡以上ある □腰よりも高い位置にカビが発生している |

腰よりも高い位置にカビが発生している場合、カビの胞子が舞ってしまい、すでに部屋全体にカビが付着しているケースが多いからです。

その場合は、どこにカビが発生しているかわからない為、専用の機械を用いて、どこまでカビが付着しているのかを見極める必要があります。適切に作業範囲を見極めるためには、専用の機械とカビの知見が重要になってきます。

また天井など高所のカビは、作業が難しいため、やはり施工には専門の機械が必要になってきます。

特に脚立が必要なほど高い場所のカビ取りは危険も伴うため、カビ取り業者に任せるようにしましょう。

2-2-2.カビが部屋中に広がっている場合

| □複数個所にカビが発生している |

カビが部屋の複数で発生してしまっている場合、カビの胞子が部屋全体に広がっています。一か所カビを除去しても、また別のところでカビが発生してしまい終わりが見えません。

梅雨時期など、湿度が高くてカビの生育に適した環境がそろってしまうと一気にカビが増殖し、せっかくカビ取りした箇所も再発してしまうかもしれません。

梅雨にカビが生えやすい原因や対策については、コチラの記事をご覧ください。

■関連記事■カビ取りの専門業者が教える梅雨時期に生えるひどいカビの対策方法

カビ取り専門業者は、必ず菌数をチェックする機械や培養試験の技術を持っていますので、調査してもらうことをおすすめします。

カビが発生している個所以外の菌数検査をしてもらい基準値以内の場合は、自分で施工できるケースもあります。

まずはカビの調査してもらってから、自分でやるか判断してもいいでしょう。

↑このように壁・天井など部屋の広範囲にカビが発生した場合は、専門業者にご相談ください。

2-2-3.壁紙や塗料の奥までカビが侵食していた時

| □壁紙がめくれている □壁が膨らんでいる □常に壁が濡れている □小面積でも黒カビが異常に発生している個所がある |

残念ですが、壁紙がめくれて裏にカビが発生している場合やボードが変形している場合はお客様で解決することは難しいです。カビと建築の知識を併せ持った業者に依頼するしかありません。

一般の塗装業者やクロス業者に依頼すると、カビの生えたクロスを剥がして、しっかりとカビ取りせずに防カビクロスを貼ることが多いです。その場合、新しいクロスの下でまだカビが生きているため、再びカビが繁殖して、最終的に弊社にご依頼頂くという事例が多くあります。

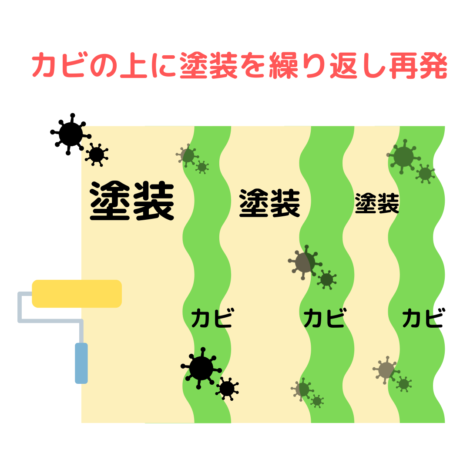

塗装でも同じようなことが多く、市販のカビ取り剤で軽く除カビしただけで、塗装する業者がほとんどです。ずさんな業者だと、カビを一切除去せずにそのまま塗装するところもあるくらいです。

塗装や壁紙の裏にカビが生えている状態だと早ければ数カ月で再発します。

少し手間はかかったとしても、一度しっかりとしたカビ取りを行うことで、無駄な施工費がかからず、トータルのコストを大きく下げることが出来ます。

発生原因の解明とカビ除去、リフォーム工事など一貫して行える業者にお願いすることをおすすめします。

↑このようにクロスの裏にカビが発生していた場合は、壁紙交換も必要です。

2-2-4.除去したけど再発した場合

| □以前自分でカビ取りして再発した場合 |

市販のカビ取り剤で除去したのに、数日で再発したというケースもあると思います。それは新しく生えたのではなく、もともといたカビをきちんと除去出来ていなかった可能性が高いです。中途半端なカビ取りは、カビに対して耐性を与えるだけになってしまい、さらに除去しにくいカビを発生させてしまう可能性もあります。

カビ取り剤の耐性菌が生まれた場合、市販のカビ取り剤では完全除去が難しくなってしまう場合があります。数日間で再発してしまった場合は、必ず業者に依頼することをおすすめします。

3.【素材別】壁のカビを自力で除去する方法

ここからは壁に生えたカビを自分の手でカビ取りするにはどうすれば良いのかについて解説していきます。

カビ取りといえば、市販のカビ取り剤を思い浮かべる方が多いと思います。実際カビ取りの力は、次亜塩素酸ナトリウムの濃度に比例していきます。

もちろんカビ取り剤を購入されてもいいのですが、キッチンハイターを使ってもカビ取りをすることが出来ます。

実際筆者のお風呂のカビ取りはキッチンハイターを使ってやっています。

コチラの記事では、ハイターを使ったカビ取り方法を紹介しています。

■関連記事■壁紙のカビ放置で大損害!正しい初期対応で2500分の1の出費に抑える方法

花王 キッチンハイター

出典:amazon

必ず伝えておかなければならないことが、市販のカビ取り剤のリスクです。

水を大量に使えない箇所でのカビ取りに使うことが出来ません。

というのも、市販のカビ取り剤の多くは、次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナトリウム(水酸化カリウムの場合もあり)の混合溶液が販売されています。

このうち、次亜塩素酸ナトリウムは乾けば塩化ナトリウム(食塩)になりますが、水酸化ナトリウムは乾いても、再度水に溶けることで強アルカリ性の液体へと戻ってしまいます。

強アルカリ性の薬剤は皮膚のタンパク質を溶かす作用があり、状況によっては火傷のような症状を起こす可能性があります。

これらのリスクがあるため、何度も水拭きできる素材にしかカビ取り剤は使えないのです。

「安全に業者レベルのカビ取りをしたい」という方には、業者と同レベルで出来るカビ取りマイスターキットをご用意しています。

カビ取りマイスターキットの除カビ剤と防カビ剤は、弊社が開発し、実際にカビ取りで使用している液剤を誰でも使えるように改良したものです。毒性の強い水酸化ナトリウムは成分に含まれていないため、安全性の高い液剤です。

カビ取りの流れについては、動画にまとめていますので動画を見ながら施工することで、カビ取り業者と同じレベルのカビ取りをすることが出来ます。

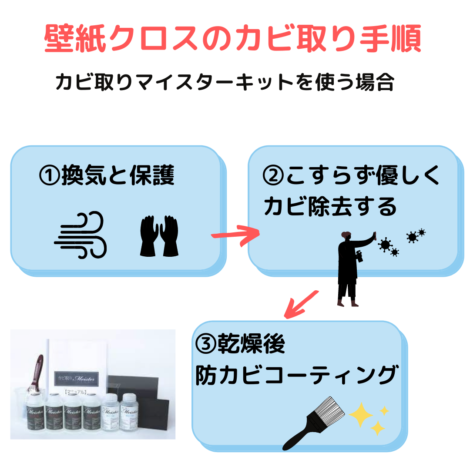

3-1.壁紙【クロス】

3-1-1.安全確保(他の液剤のカビ取りでも共通)

カビ取りマイスターは安全性が高いものですが、それでもカビを死滅させるだけの威力がありますので、とても強力な液剤です。

ゴム手袋、マスク、ゴーグル、長袖の服を着用し、必ず換気しながらカビを除去してください。無理に作業すると危険ですので、自力では難しいと思ったら無理せずに業者へ相談してください。

3-1-2.カビ取り作業

カビ取り作業の前に、脱色しないのかを目立たないところで試してみてください。壁紙は基本的にビニールクロスであることが多いですが、布クロス・紙クロスを使っている場合は、脱色するため、カビ取り剤を使うことが出来ません。

脱色しないことを確認した後は、カビ取り剤を塗布していきます。ここでの注意点は以下の2つです。

- 擦らないこと

- 周辺もカビ取りを行うこと

擦ると表面が傷つき、傷の中にカビが入り込んでしまいます。そうなると万が一再発してしまった時に、余計に除去が難しくなります。

また、周辺のカビ取りを行う理由は、胞子が飛び散っているケースが多いからです。目視できるカビから50㎠~1㎡程度は周辺もカビ取りしましょう。

カビを除去した後は、カビ取り剤が残らないように水をしみこませたスポンジやタオルで何度も液剤をふき取ってください。

「布クロスや紙クロスの場合どうしたらいいの??」

といった疑問も出てくると思いますが、この場合は、高濃度次亜塩素酸水を使用するのがいいでしょう。弊社でも高濃度次亜塩素酸水やさらに強力な銅イオン光触媒(クリーンプロテクションNFE2)があります。購入をご検討中の方は、弊社までお問合せください。

銅イオン光触媒は、除菌の為に病院などでも採用されている液剤です。通常の光触媒と異なり、銅イオンの力で除カビ防カビの能力を最大限高めた商品になっています。

実際に弊社でカビ取りを行ったお客様のメンテナンス用としても使用いただいていますので、高い効果が保証されています。

水に濡らすことも出来ない壁紙の場合は、クロスの張り替えになる可能性が高いので、お気軽に弊社までご連絡ください。

3-1-3.防カビ作業(防カビ剤がある場合のみ実施)

液剤をふき取った後、1時間~2時間乾燥させます。完全に乾いてから、防カビ剤をコーティングしていきます。

「カビ取りだけで充分じゃないの?」と疑問に思う方もいると思いますが、カビが生えたということは、要するにカビが生えやすい環境だということです。

カビが発生しやすい環境がそろっていると、新しいカビの胞子が付着し、カビが再度成長してしまいます。再発を防ぐなら、除カビと防カビをセットで施工する必要があること覚えておいてください。

更に詳しい壁紙のカビ取りについて知りたい方はコチラをご覧ください。

3-2.ボード壁

多くの場合、ボード壁にはケイカルボード(石膏ボード)が使われています。ケイカルボードは水に弱い建材です。石膏ボードの上に厚紙を貼った構造となっていますので、何度も濡れた雑巾で拭いていると、建材を痛めてしまう可能性があります。

そこで、カビ取りする時はカビを擦って落とすのではなく、吹きかけてカビ取り剤の力で除去することがポイントになります。

3-2-1.安全確保

こちらは3-1-1.安全確保(他の液剤のカビ取りでも共通)と同じになります。

3-2-2.カビ取り作業

壁紙と違い、カビ取り後に水拭きをすることが出来ませんので、一般的な市販のカビ取り剤を使うことは避けてください。専用のカビ取り剤を購入頂くか、弊社のカビ取りマイスターをご利用ください。

ここで除カビする際のポイントは、均等にカビ取り剤を噴霧する必要があるため、蓄圧式の噴霧器を使うことをおすすめします。刷毛を最初から塗ると、ムラが出来てしまい綺麗な仕上がりになりません。

先ほどのクロスと違う点は、擦る箇所を最小限・最低限にすることです。

噴霧だけではどうしても取れない場合は、柔らかい塗装用の刷毛に濃い目のカビ取り剤をつけて優しく擦ってあげることで、確実に菌を除去することが出来ます。

↑こちらは蓄圧式の噴霧器で噴霧している状況です。

3-2-3.防カビ作業(防カビ剤がある場合のみ実施)

噴霧してカビ取りした場合、液剤を吸い込んでいるため、乾燥まで時間がかかります。

弊社での基準は2時間~3時間程度です。雨降っている日や湿度が高い日は乾燥しづらい為、扇風機を使用することをおすすめします。

そのあとは、綺麗に洗った噴霧器を使って、カビ取り剤と同じ要領で防カビ剤を噴霧していきます。

噴霧器を洗う時の注意点としては、ホースの中にカビ取り剤が残っていることがあるため、カビ取り剤を捨てた後1分程度水を出しっぱなしにすることで綺麗に洗うことができます。

3-3. 塗装壁

塗装の表面のカビは、発生初期のカビであれば市販のカビ取り剤で簡単に取れることが多いです。しかしペンキはアルカリ成分に弱く、場合によっては傷んでしまったり、剝がれてしまう可能性があります。ポイントとしては、一度目立たないところで試してからカビ取りするようにしましょう。

3-3-1.安全確保

こちらは3-1-1.安全確保(他の液剤のカビ取りでも共通)と同じになります。

3-3-2.カビ取り作業

冒頭でも少し触れましたが、塗装壁のカビ取りは、カビ取り剤を目立たないところに塗布して、影響がないことを確認してから作業すると失敗がなくなります。

また、液剤を吸い込まない材質の塗装なら市販のカビ取り剤を使うことも可能ですが、多少なりとも塗装を溶かす可能性があります。泡タイプのカビ取り剤を使うと垂れ跡が残ってしまうため避けたほうが良いです。

塗装壁でおすすめしているカビ取りの方法は、雑巾によるカビ取り剤の塗布になります。

理由は、均等に満遍なく液剤を塗布が出来るからです。

3-3-3.防カビ作業(防カビ剤がある場合のみ実施)

比較的乾燥しやすいので、1~2時間程度乾燥させてから、噴霧器で満遍なく塗布してください。防カビするときに雑巾を使うと塗布量が少なくなる為、噴霧器を使用する方が防カビの効果が長続きします。

3-4. 砂壁・珪藻土

珪藻土は壁のカビ取りの中でも、最も難しいカビ取りです。熟練した技術が必要なため、基本的には個人でやることはおすすめしません。

どうしても自分でカビ取りをする場合は、3-2.ボード壁のカビ取りと同じになるので、こちらを参考にして作業してください。ただし、刷毛は使用厳禁です。噴霧器を使い液剤の力のみでカビ取りを行ってください。

また、珪藻土・砂壁のカビ取りに関してはコチラの記事でも詳しく解説しています。

■関連記事■砂壁(珪藻土)に発生したカビのカビ取り方法と再発を防ぐテクニック

3-4-1.カビ取りの注意点

ポイントとなるのは、噴霧器でカビ取り剤を塗布する際は、必ず下から上に噴霧を行うということです。

壁の上部からカビ取りを行った場合、下に汚れが流れていき、垂れ跡が残る危険性が高いので注意しましょう。

3-4-2.砂壁・珪藻土の問題点

珪藻土は湿度を調整しカビを生えにくくする建材と言われていて、壁やバスマットなど様々な用途で使用されています。

過度に湿度が高い環境や結露が発生する場所の近くに使うと、珪藻土がもつ調湿能力では賄えなくなり、常に湿った状態になってしまいます。砂壁や珪藻土には元々栄養源があるため、その上で湿った状態になると、非常にカビのリスクが高くなります。

また砂壁・珪藻土は種類によっては中性の素材を使用している可能性があります。中性の砂壁・珪藻土はアルカリ性に比べカビが発生しやすいというデメリットがあります。

3-4-3.珪藻土を使用する際の注意点

リフォームなどで珪藻土を使用する際には、カビが発生しやすい北側の部屋や外壁に面する壁で使用するのは避けたほうが良いでしょう。

北側の部屋や結露が発生している場所、地下室に珪藻土を使っていて、すでにカビが発生しているのであれば、リフォームすることをおすすめします。

3-5.コンクリート壁

コンクリートは基本的にアルカリ性でカビが生えづらいとされてます。しかし年数が経つとコンクリートのアルカリ性が徐々に中性になっていきます。

中性になるとカビが生えやすい状態となってしまいます。またコンクリートは非常に吸湿性が高く、熱容量が大きいことで表面の温度差が生じて、結露してしまうケースが多いです。その為、黒カビが発生しやすい壁と言えます。

ただし、デリケートな素材ではない為、カビ取りは比較的やりやすい素材でしょう。

コンクリートやモルタルのカビ取りに関してはコチラの記事でも詳しく解説しております。

■関連記事■コンクリートのカビの落とし方|プロが教える簡単3ステップ

■関連記事■浴室・外壁のモルタルのカビ取り方法とカビ対策をプロが伝授

地下や半地下のカビにお困りの方は、コチラの記事で詳しくカビ取りと対策について解説しています。

■関連記事■地下室・半地下のカビとサヨナラ!正しいカビ取りとカビ対策をプロが教えます

3-5-1.安全確保

こちらは3-1-1.安全確保(他の液剤のカビ取りでも共通)と同じになります。

3-5-2.カビ取り作業

コンクリートは、素材の特性上水拭きをすることができるため、市販のカビ取り剤でのカビ取りが可能なことが多いです。ただし、カビが強く出ている場合は、市販のカビ取り剤では濃度が低く黒カビを除去しきれないことがあるため、なるべくカビ取りマイスターなどプロ用のカビ取り剤を使うことをおススメします。

弊社の職人が実際に現場で作業する時は、噴霧器で噴霧した後、除去しきれないカビは刷毛で少し濃い液剤を塗布していきます。

プロの現場の様子を動画にまとめたのを貼っておきます。動画は塗装壁になりますが、コンクリートも同じような流れで作業するので、参考にしてみてください。

3-5-3.防カビ作業

コンクリートは、吸水性が高い素材です。そのため、ボードと同じように2~3時間程度乾燥時間を設けてください。

そのあと、噴霧器を使って、満遍なく防カビしてから乾燥させて完了です。

3-5-4.注意点

コンクリート面における漏水や水害被害を想定した実験では、長期間床下のコンクリート面が濡れてしまうと元の含水量に戻るのに約2ヵ月かかると言われています。

それだけ保水する力が強い為、乾燥にはしっかりと時間かけましょう。そうすることで再発率を下げることができます。また、防カビをしたあとは部屋を閉め切った状態にしないで、晴れている日は積極的に換気するようにしてください。

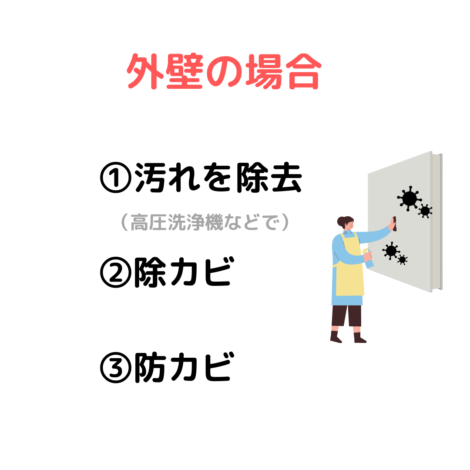

3-6.外壁

外壁のカビは、ただカビ取り剤を塗布するだけでは効かないことがあります。外にさらされていることで、カビの他に油汚れ、酸化汚れなどが付着し、それが液剤の浸透を防いでしまうからです。

つまりカビの除去を行うためにはこれらの汚れを完璧に落とした後に、液剤を使用する必要があります。自力でカビ取りするなら、可能な限り汚れを除去してから、カビ取り剤を塗布するようにしてください。

ただし、外壁のカビ取りは非常に難しいですし、近隣の方に汚水が行ってしまうとトラブルの原因にもなります。少しでも不安な方は、作業に慣れている業者に相談することをおすすめします。

4.カビ取り業者に依頼する場合

自分でカビ取りが難しいと判断した場合は、早めにカビ取り業者に相談するようにしてください。カビ取り業者に依頼する際に注意する点をまとめてみました。

- 質問に対して納得する回答が返ってくるか

- カビが発生した原因を説明できるか

- 機材がそろっているか

- 自社の強みを説明できるのか

質問に対して納得する回答が返ってくるか

知識があって、経験豊富な業者なら、質問に対して的確で納得できる答えが返ってくるものです。様々な視点から質問をして、信頼できる業者かどうか試してみるのもいいでしょう。

カビが発生した原因を説明できるか

カビの現場を何百・何千と見てきた業者なら、9割以上の現場で「なぜ発生したのか」「どの順番で拡散していったのか」ということはわかるものです。経験値の浅いカビ取り業者は、納得のいく発生原因を説明できないため、そういった業者は避けたほうがいいでしょう。

機材がそろっているか

菌数検査をするための機械や保水率を図る機械など、状況を確認するための機械を持っている業者を選ぶのがいいでしょう。

感覚で判断する業者もいますが、それだけだとその日のコンディションに大きく左右されます。より精度の高い調査をするためには、このような機械が必要になってきます。

自社の強みを説明できるのか

業者の中には、市販のカビ取り剤を使っているだけでカビ取り業者を名乗っているケースもあります。カビの専門性が高い業者なら、自社の強みをいくつか説明できるはずです。

ちなみにハーツクリーンの強みは以下の9つです。

- カビ取り工法を独自に開発し、世界初技術として特許取得

- カビ取り剤・防カビ剤など現場ごとに微調整できる

- 通常のリフォームからリノベーションまで対応できる建築力

- カビ取り業者で唯一のガス滅菌庫を保有

- 過去4000件以上の現場をデータベース化し、カビ発生原因を分析

- 大学教授を技術顧問に据えて、毎日液剤・工法を改良

- 各現場には数百現場のカビ取りを経験した責任者を必ず配置

- 官公庁・財閥系企業から依頼が来る総合的な技術力

- とにかく誠実に丁寧に対応する社員教育に力を入れている

5.二度とカビを再発させないためにカビ対策をする

ここまでお読みいただいた方なら、カビを除去するのは非常に大変だということが分かっていると思います。そのため絶対にカビを再発させたくないでしょう。

二度とカビが生えない壁にするために、しっかりと対策をしましょう。

5-1.なぜカビが生えるのかを知る

カビ対策を行う前に、まずはなぜカビが生えるのか知る必要があります。

壁にカビが生える主な原因3つあります。

① 結露

② 湿度

③ 空気の停滞

では、なぜ上記の3つが揃うとカビが生えやすいのか説明します。

カビが発生する条件として以下の4つがあります。

- 水分もしくは高湿度(60%以上)

- 暖かい温度(20℃~30℃)

- 栄養源(埃や汚れなど)

- 酸素

この4つの条件が揃った時にカビは急速に成長していきます。

逆に4つの条件のどれかを防ぐことが出来れば、カビの成長を抑制できます。

しかし人の居心地が良い温度はカビにとっても生息しやすい温度ですし、酸素が無いと人間も生きていけません。そのため、コントロールできるのは、水分と栄養源になります。

① 結露→水分

② 湿度→水分

③ 空気の滞留→水分と栄養源(湿気や埃が溜まりやすくなる)

この発生のメカニズムを知っていると対策方法も見えてくるでしょう。

■関連記事■3600件カビの現場を調査した私だからわかるカビる家の特徴10選

5-2.正しいカビ対策を行う

続いて、壁のカビ対策を4つ紹介します。

すぐにできるものがほとんどなので、是非試してみてください。

① 結露を防ぐ

② 空気を動かす

③ 湿度・温度を適正に保つ

④ カビの総量を空気清浄機で減らす

5-2-1.結露を防ぐ

室内と外気の温度差が大きくなると外壁に面した壁に結露が発生します。5-1.なぜカビが生えるのかを知るでも説明したように、結露はカビ発生の条件の1つである水分になります。

一般的には、北側の部屋の外壁に面している壁に結露が発生しやすいです。気を付けても結露が発生してしまうため、完全に抑えるのは非常に難しいですが、軽減する方法が3つあります。

① 湿度を下げる

除湿機やエアコン等を使い、湿度を下げることが大切です。カビは湿度が60%を超えると活動が活発になるため、湿度を60%以下に保つようにしましょう。ただし、湿度が低すぎると感染症になりやすいと言われているので、湿度を40%~60%で維持できるのがベストでしょう。

② 部屋を使っていないときは窓を開ける

結露は、室内外の温度差によって生じるものです。そのため、結露を防ぐもっとも簡単な方法は、室内外の温度を一定にすることです。

防犯上もあるため常に開けっ放しにするのは出来ないですが、使っていないときはなるべく窓を開けておくことをおすすめします。

常に結露で濡れている状態と、一日の中で乾いた時間があるのとでは、カビの成長速度が大きく変わってきます。

③ 扇風機を壁にあてる

生活スタイル的に結露を防ぐのはどうしても難しいといった場合は、壁に扇風機を当てて強制的に壁を乾燥させるようにしてください。壁の内部に発生した結露を乾かすことで、カビの増殖を防ぐことが出来ます。

5-2-2.空気を動かす

部屋の四隅や家具の裏などは、空気が滞留しやすいです。空気が滞留すると、埃や湿気が溜まりやすくなります。カビの胞子は常に空気中を浮遊しているため、埃や湿気が溜まっているところにカビの胞子が付着し、急速に増殖していく恐れがあります。

カビ取り施工現場の8割は外壁面の四隅からカビが発生して、壁全体、家全体に侵食しています。そのため、外壁面の四隅を気を付けるだけで、カビのリスクを大幅に下げることができるのです。

ここでは、空気を動かすポイントを2つ紹介します。

① 外壁面の四隅に風が当たるようにする

四隅に向かって扇風機を回し、風を送り込むことで、空気が滞留するのを防ぐことができます。

首振り等をして満遍なく風が当たるように設定してください。特に壁の下部よりも上部(天井に近い場所)はカビが発生しやすいので、その辺りに風を送りましょう。

ちなみに天井や天井近くの壁にカビが発生すると、胞子が舞って部屋全体に広がりやすいので、特に注意が必要です。

② 外壁面の壁には家具を置かない

外壁面は結露が生じやすい為、ここに家具を置くとカビの被害を受けやすくなります。風を動かすために壁に扇風機を当てても、家具の裏側まで風が行き届きにくいため、外壁面の壁に家具は置かないようにしましょう。

また外壁面に限らず、家具を壁にピッタリくっつけて置くと、空気が滞留してカビが生えやすくなります。家具は壁から数センチほど離して設置するようにしましょう。

空気が滞留する場所はカビが生えやすいということは、人の出入りがないような場所もカビが発生しやすいです。

別荘や倉庫、トランクルームなど不在なことが多い場所のカビ対策をしたい場合はコチラの記事を参考にしてみてください。

■関連記事■別荘をカビから守るための6つの対策と正しいカビ取り方法をプロが徹底解説

■関連記事■倉庫にカビが発生して大惨事!?正しい対処方法と対策をカビ取りのプロが解説

■関連記事■【カビ取りのプロが教える】カビが生えないトランクルームの選び方と7つのカビ対策

5-2-3.湿度・温度を適正に保つ

カビ対策において湿度管理は非常に重要です。除湿機やエアコンを使い、室内にこもっている湿気を取り除くようにしてください。

ちなみに簡単に管理したいのであれば、エアコンを使用しましょう。エアコンはドレンホースがついているので、除湿機のようにこまめにタンクを交換する必要がありません。

また、エアコンなら湿度だけでなく温度管理もできます。温度設定しておけば自動調整してくれるため、湿度も温度も適正に保ってくれる重要なアイテムです。

注意点としては、沖縄など温暖な地域でエアコンの設定を19度などかなり低い設定にすると、エアコンの風が局所的に当たる場所に結露が生じてカビが発生するケースがあります。

ちなみに沖縄は1年を通して温暖で高湿度の環境のため、カビが生えやすい地域の1つです。沖縄のカビ対策に関してはコチラの記事で詳しく解説しています。

■関連記事■沖縄の湿度は80%超!?沖縄のカビ対策10選をカビ取りのプロが伝授

おすすめは冷房時28度、暖房時20度になります。もし、温度を低く設定したい場合は、扇風機を回すことで、直接冷風が当たることを防ぐこと出来ます。

5-2-4.カビの総量を空気清浄機で減らす

カビが発生する確率は、カビの浮遊菌の量に比例しています。空気中のカビが多いところは、それだけカビが発生しやすい可能性が高いです。

その為、カビの発生確率を下げるために空気清浄機の利用をおすすめしています。

【注意点】

空気清浄機の内部フィルターの取り外しができず、数年間放置している方もいらっしゃると思います。空気清浄機は汚い空気を吸い込み、内部のフィルターを通って空気を綺麗にするものです。そのため、内部フィルターに汚れが蓄積しカビが発生しているケースもあります。心配なら買い替えも検討してみてください。

防カビ方法についてさらに詳しい内容を知りたい方はコチラをご覧ください。

■関連記事■カビ対策について5000件のカビ取りを行ったプロが徹底解説

6.カビによる最悪の事例

ここでは、実際に弊社が施工したお客様の身に起きたことを紹介します。

お客様自身でカビを「放置」したことで悪化した事例と、過去にカビの知識のない業者に「上塗り」されたことで悪化した事例を詳しく紹介します。

6-1.【最悪の事例1】放置

これはカビを放置したことで悪化した事例です。

お客様は、砂壁に青カビが発生したのを気付きながらも1週間放置してしまいました。それによって他の砂壁にも移ってしまい、2ヶ月後には部屋全体に青カビが広がってしまいました。お子さんがカビによって肺炎で入院したことで、事の重大さに気付き、弊社にカビ取りのご依頼を頂きました。

もしカビの発生に気付いた瞬間に対応していれば、被害は狭い範囲で済み、お子様が肺炎で入院する必要もなかったかもしれません。

部屋全体に広がったこともあり、カビ取り以外にリフォームも必要になったことで、100万円以上の出費が発生してしまいました。初期に対応していれば、施工費も数万円で済むような内容でした。

カビを放置すると、今回の事例のように部屋全体に広がる危険があります。それ以外にも、家具に付着したり、衣類、布団、食べ物に付着するため、知らない間に大量にカビを吸い込んでしまいアレルギー症状が出るという事も考えられます。

弊社でも無料相談を行っていますので、まずは一度プロに確認してみることをおすすめします。

また、カビがあまりにも酷いと、リフォームではなく引っ越しを考える方もいらっしゃいます。カビが生えた家の売却や、カビが生えにくい家を探したいということであれば、コチラの記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。

■関連記事■【カビ専門宅建士が教える】もうカビに悩まない!カビだらけの家を高く売却してカビのない家に引っ越す不動産テクニック

6-2.【最悪の事例2】上塗り

こちらは、ある公営団地の現場でした。南側の部屋で階数も5階と本来はカビがそれほど発生しやすいところではないのですが、ここには大量のカビが発生していました。

こちらの現場で、実際にカビ取りと防カビを行いましたが、数カ月でカビが再発してしまいました。再度調査をしたところ、カビが生えている塗装面の下の層にカビが繁殖していて、それが表面に出てきたことが調査により判明しました。

築30年以上経っている建物で、何度も塗り替えている壁でした。表面にカビが発生したら塗装して、カビが生えたら塗装しての繰り返してきたのでしょう。

原因が判明したので、今度は塗装を全剥離してからカビ取りをし、新しく防カビ塗装しました。その後カビの再発はなくなりました。

カビはペンキで塗りつぶした程度では死滅しません。むしろ見えないところで繁殖を続け、また表面に出てきます。こうなってしまうといくら表面で除カビ作業、防カビ作業をしても意味がありません。根本的に対処する為には一度塗料剥離しなければならないのです。

費用も、カビ取りなら数万円ですが、剥離・塗装となると3倍以上はかかってきてしまいます。

正しいカビの知識を持った業者に依頼するということは、非常に大事なことなのです。

7.FAQ よくあるご質問

Q:カビ取り業者が来るまで自分で出来ることはありますか?

A:ここで大切なのは、これ以上被害を広げないということです。そのためにできることはいくつかありますので、ご紹介させていただきます。

- カビの胞子が別室に行かないように扉を閉めておく

- 天気のいい日は窓を開け、太陽光を沢山入れる

- 曇り・雨の日・雨の次の日は窓を閉め、エアコンの除湿を回しておく

- 被害が出ていないものについては、別の部屋に避難させておく

カビ取り業者が来るまでは、この4つを守って部屋のメンテナンスをしてください。

カビの臭いがしている場合は、カビの毒も同時に吸っていることになりますので、なるべくその空間に入らないようにしてください。

特に体調がすぐれないときは、免疫力が落ちています。カビ毒の影響を受けやすくなりますので、注意が必要です。

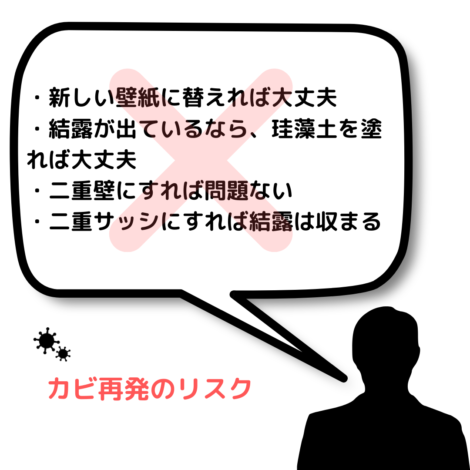

Q:通常のリフォーム業者ではカビは対応できないですか?

A:一般的なリフォーム業者は、カビを単なる汚れの一種程度にしか捉えていないところが多いため、カビの対応は難しいと思います。

ここに挙げた例は、すべて実際のカビ取りの現場で問題になった事例です。

① 新しい壁紙に替えれば大丈夫

壁紙の下にカビが発生していたのに、しっかりとカビを取らずに上から壁紙を貼り付けた場合、半年程度でカビが表面に出てきてしまうケースもあります。

特に結露が発生しやすい北側は、半年待たずにカビが発生してしまうケースもあります。

② 結露が出ているなら、珪藻土を塗れば大丈夫

こちらも3-4. 砂壁・珪藻土に詳細を書いていますが、結露が発生するところに珪藻土を使うと、珪藻土の調湿能力を超えて常に濡れた状態になり、カビが発生しやすい環境になってしまいます。

③ 二重壁にすれば問題ない

結露が酷いところで、二重壁を作った業者がいました。結局二重壁の内部に結露が生じたことでカビが発生し、取り壊してカビ取りを行った事例がありました。

④ 二重サッシにすれば結露は収まる

確かに窓の結露は収まりますが、壁の結露がおさまるわけではありません。むしろ窓の結露によって壁の結露が抑えられていた場合、二重サッシに変えることで壁の結露が酷くなり、部屋にカビが発生してしまった事例もあります。

特に弊社にご相談いただく内容で、マンションの大規模修繕工事で二重サッシに替えた後に、壁にカビが発生するというケースも多くあります。

Q:アルコールはカビを殺菌する効果がありますか?

A:純アルコール(100%)の方が強そうなイメージかもしれませんが、すぐ蒸発してしまうため、少し水で希釈した70~80%濃度のアルコールが最も効果が高いです。

効果については、胞子など目視出来ないカビレベルはアルコールでも効果はありますが、成長したカビにはアルコールは効果がそれほど高くなく、確実に死滅させるには次亜塩素酸ナトリウムを使ったカビ取り剤が必要になります。

Q:石膏ボードの裏側にカビがある可能性があるのでしょうか?

A:裏側に発生している可能性は十分にあります。とくに鉄筋コンクリート造のマンションの場合、裏側にカビが発生していることは少なくありません。

しかし、漏水以外の原因で発生した場合、裏側に発生しているカビが表面に出てくることはほとんどありません。その理由として、石膏ボードの場合は、9.5mm~25mmの厚みがあり、基本的に石膏部分は水が無く酸素がほとんど無い状態だからです。

つまり石膏自体はカビの栄養素になりますが、成長に必要な酸素と水が不足しているため、突き抜けて表面に出てくる可能性は低いです。

心配であればボードも取り除いて確認してみても良いと思いますが、その分費用は掛かってしまいます。どの程度までやればいいか判断が難しい場合は、一度業者に相談してみてください。

8.まとめ

自力で除去できるカビは、初期のカビで範囲が狭いものに限ります。発見が遅れたり、少し放置したりすると、湿度の高い時期ならあっという間に広がり、気付いた時には自力で対処できる範囲を超えていることも少なくありません。

その状態で無理にカビ取りしても再発を繰り返してしまうだけなので、早めに専門業者に依頼した方が結果的に費用が抑えられるケースも多いでしょう。

この記事を読んでいるということは、既にカビが発生して困っている方が多いと思います。少しでも不安な場合は、一度専門業者まで相談してください。

そしてカビ取りしたら終わりというわけではありません。

一度カビが発生した場所は、カビが生えやすい環境が揃っているということです。カビ取りが終わったらカビが生えないような環境作りをすることが重要です。

また、カビは早期発見・早期対応が非常に大事です。

家の中を掃除しながら、家具の裏の壁などカビが生えやすい箇所の点検を行い、カビが発生したら都度カビ取りを行うことで、カビが酷くなる前に対処することできます。

是非カビの生えない快適な自宅を目指してみてください。