カビ取りしても臭い!?原因不明のカビ臭を消す方法と発生源の探し方【完全ガイド】

「カビが生えていたから除去したのに、カビ臭さが消えない」

「カビ臭いから、部屋中探してみたけどカビの発生箇所が見つからなくて困っている…」

カビ取りの依頼の約3分の1が「カビ臭いから何とかしてほしい」といった内容です。

それだけカビのニオイでお困りの方が多くいらっしゃいます。

「カビ臭いけど、カビが見つからないから何も対処していない」という方がいますが、それはお勧めできません。

何故ならカビ臭い部屋には、見えないところでカビが発生している可能性が高いからです。

また、カビのニオイにはカビ毒が含まれていることがあり、免疫が低い方やアレルギーを持っている方は体調を悪くなる可能性もあります。

もし本当にカビが生えていた場合、カビの胞子を吸い込むことになり、健康被害が発生する可能性があります。

この記事では、これまで何千と現場を経験してきたカビ取りのプロの視点からカビのニオイの対処方法や対策を解説いたします。

ご自宅のカビのニオイでお困りの方は、是非最後までお読みください。

| この記事でわかること |

|

目次

1. カビ臭いとはどんなニオイ?原因は?

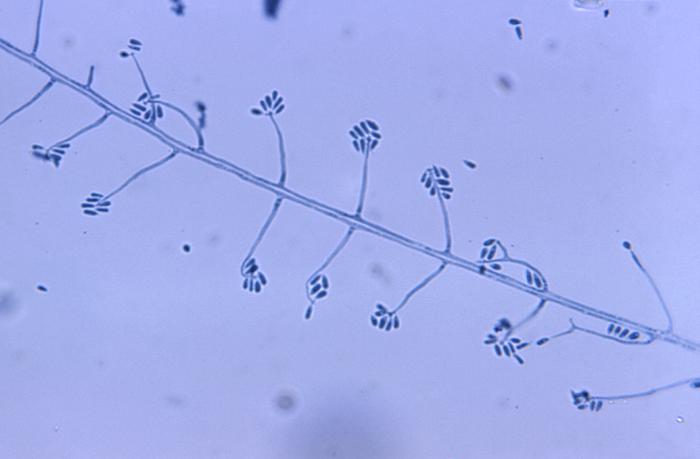

カビは生き物であり、成長の過程で栄養を吸収し、代謝によってさまざまな物質を排出します。

その際に発生するのが、いわゆる「カビ臭」と呼ばれる独特のニオイです。

つまり、カビのニオイを室内で感じるということは、部屋のどこかにカビが生えているサインとなります。

1-1. カビの種類ごとのニオイの特徴

「カビ臭」は、カビが代謝する際に放出するMVOC(微生物揮発性有機化合物)というガスによるもので、絵具のようなツンとした刺激臭や、湿った土のような重くこもったニオイを感じることがあります。

このカビ臭は、カビの種類によって特徴が異なります。

たとえば、青カビは、やや酸味を帯びた刺激臭を発する傾向があり、紙類や木材に生えると乾いた粉のようなニオイを放つことがあります。

一方、黒カビは湿気の多い場所に多く見られ、土のような重苦しいニオイが特徴です。

特にお風呂場や窓際などの水まわりで発生しやすく、空気中に胞子が舞うことで、部屋全体にカビ臭が広がる原因にもなります。

このように、カビのニオイは種類や発生場所によってさまざまであり、ニオイの違いを手がかりにカビの種類や発生源を推測することも可能です。

1-2. カビ臭いと思ってもカビのニオイでないケースもある

カビ臭の相談を受けていると、カビではなく、生活臭などのほかのニオイであるケースも多くあります。

生活臭とは、大きく分けて4つあります。

- タバコや調理などによって、家具や洋服に付着することによって発生するニオイ

- 人や動物の汗や皮脂が酸化した時に発生するニオイ

- コンクリートや土から出るニオイ

- 木が持つ本来のニオイ

カビが原因ではないニオイなら、大体は換気したり、掃除したりすることでニオイが軽減するでしょう。

木のニオイの場合は換気して一時的にニオイが消えてもすぐに復活してしまうかもしれません。

しかし木のニオイは有害な物質が空気中に蔓延しているわけではないので安心して大丈夫です。

気になるようなら脱臭効果のある空気清浄機などを活用して、ニオイを抑えるようにしましょう。

1-3. カビ臭の発生原因とは?

カビは初期の時は人間が感じ取れるほどのニオイは発していません。

そのため、「カビ臭い」と感じるということは、それだけ成熟したカビがぎっしりと生えている可能性が高いということです。

きっとどこかにカビの温床となっている場所があるはずです。

ただ、ニオイというのはどこからやってくるのか特定するのが非常に難しいものです。

地下から上がってくることもあれば、空調のダクトやエアコン内部で発生していることもあります。

後ほど3. カビが生えやすい場所はどこなのかや4. カビ臭い時に自力で対処する方法とはで、カビが発生しやすい場所や対処方法について解説するので、そちらを参考にしてカビの発生源を見つけ出しましょう。

もし、古い家のカビのニオイで悩んでいる場合は、コチラの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

■関連記事■古い家がカビ臭い!原因と対策をカビ取りのプロが解説

■関連記事■カビ対策について5000件のカビ取りを行ったプロが徹底解説

2. カビ臭い部屋で生活を続けると健康被害発生の恐れがある

見えない場所にカビが発生している場合、カビのニオイがするのに発生箇所が見つからないということがあります。

カビの発生箇所が見つからないということは、カビのニオイの元を取り除くことができません。

そのため、「カビ取りしたいけどできないから、仕方ない…」とカビのニオイを芳香剤などで誤魔化しながら、カビを放置する方がいます。

しかしカビ臭い空間というのはそれだけカビの胞子が浮遊しているため、大量のカビを吸う恐れがあります。

カビのアレルゲンによってアレルギー症状を引き起こしたり、気管支や肺に入り込むことで肺の機能が低下して、呼吸器不全を起こし、死に至るケースもあります。

もしご自身やご家族がそのような事態になってしまったら、後悔してもしきれないでしょう。

そうならないようにするためにも、カビの発生場所を突き止めて、ニオイのもとから除去しなければならないのです。

また、カビを放置することは健康被害以外にもあらゆるデメリットがあります。

詳しい内容についてはコチラの記事で解説しています。

■関連記事■カビ放置による大きすぎる代償!今すぐカビ対策すべき5つの理由

3. カビが生えやすい場所はどこなのか

続いて、カビのニオイの発生源をいち早く特定できるように、カビが発生しやすい場所を紹介します。

カビが生えやすい環境というのは主に以下の4つが揃っている場所です。

- 高湿度(60%以上)

- 最適な温度環境(22℃~25℃)

- 栄養源がある(埃や油汚れ、皮脂など)

- 酸素がある

弊社にはこれまでに、カビのニオイで困っている方からたくさんのお問い合わせがありました。

その中で特にカビの発生場所として多かったところを4つ紹介します。

3-1. 壁面

弊社には壁面のカビ取り依頼が多くあります。

特にカビが発生しやすいのが、北側の部屋の壁や四隅です。

または家具の裏側にカビが生えていることも多いです。

四隅や家具の裏側にカビが生えやすい理由は、空気が滞留しやすいからです。

空気が滞留する場所には埃や湿度が溜まりやすいため、カビの発生条件が揃い、カビが生えやすくなります。

壁にカビが発生しているのを確認できた場合は、すぐに除去するようにしましょう。

■関連記事■壁に生えた気持ち悪いカビを一瞬で除去!最強の技をカビ取り業者が解説

もしカビ臭さがあるのに壁にカビが生えていない場合、壁紙や塗装の下でカビが繁殖している可能性もあります。

その場合は壁紙や塗装を剥がしたりしない限りカビは除去できないので、カビ取り業者に依頼しましょう。

3-2. お風呂場

自宅でカビの発生リスクが高い場所と言えば、お風呂場でしょう。

床や壁、排水口などしっかりとカビ取りしているのに、何故かカビ臭いと感じる方もいるのではないでしょうか。

その場合、カビの発生場所として考えられるのはエプロンです。

「エプロンってなに?」という方もいると思いますが、エプロンとは浴槽の外側のカバーの中のことです。

エプロンは常にカバーをしているため、空気が滞留し、高湿度の環境になりやすいです。

また、掃除がしにくい場所でもあるため、汚れが溜まりやすく、さらにカビの発生リスクが非高まります。

「カバーが外れるなんて知らなかった」「開け方を知らない」という方も多いでしょう。

説明書にはエプロンの外し方が書いてありますので、一度確認してみてください。

(浴槽の種類によっては、エプロンがついていない場合もあります)

<お風呂のカビ予防のポイント>

お風呂でカビが生える大きな要因は、入浴時の湿度と温度の上昇と石鹸カスや皮脂などの栄養源です。

入浴後は、浴室全体にお湯→水の順でシャワーをかけて、乾燥させるようにしましょう。

こうすることで、皮脂やせっけんカスを流した後で、湿度と温度を下げることができます。

コチラの記事でお風呂のカビ取りや予防法を詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

■関連記事■お風呂の頑固なカビ取り8STEP|掃除後のカビ予防法まで徹底解説

3-3. 押入れ・クローゼット

押入れやクローゼットは、使用する時以外は閉め切っていることが多いと思います。

そのような場所は空気が滞留しやすく、湿度も高くなりやすいため、カビのリスクが高い環境になります。

カビの色としては、黒カビよりも白色や緑色のカビが多い傾向にあります。

もしカビが生えてしまったらコチラの記事を参考にしてカビ取りを行ってください。

■関連記事■カビ取りのプロ直伝!押入れのカビ取りと二度と再発しないための対策

■関連記事■カビ取り業者が教える!クローゼットのカビ対策マニュアル

<クローゼットのカビ予防のポイント>

クローゼットのカビを防ぐためには、使わないときでも、扉を開けて通気してください。

通気をするだけでも効果が実感できると思います。

他にも除湿剤などのカビ対策アイテムを活用することでカビを予防できます。

コチラの記事では、おススメのカビ対策アイテムを紹介しています。

■関連記事■【カビのプロが教える】クローゼットのカビ対策と最強のアイテム10選

また、押し入れや木のクローゼットの場合、カビのニオイと木のニオイが分かりにくい場合がありますのでご注意ください。

3-4. 通気口

カビのニオイの問題で一番厄介なのが、「室内はカビ臭いけど室内のどこにもカビが見当たらない」という場合です。

その場合はニオイがどこからか運ばれてきている場合がほとんどです。

お客様の事例をいくつか紹介します。

1:地下や床下の空間と通気口でつながっている

地下は湿気が溜まりやすく、人が出入りしないと空気も動かないため、カビが発生しやすい環境です。

また、床下が土の場合は土の中にいるカビ菌のニオイと土のニオイが湿気により空気中に出てきて、それが室内に上がってきている可能性があります。

■関連記事■床下のカビが発生した時に最短解決・最小限の被害に抑える対処方法

■関連記事■地下室・半地下のカビとサヨナラ!正しいカビ取りとカビ対策をプロが教えます

2:通風孔のダクトの中にカビが生えている

通風孔のダクトの中にカビが生えている場合、風に乗ってニオイが運ばれてきます。

ダクトの構造によっては施工がが非常に難しい場所です。

3:エアコンや空調設備の中にカビが生えている

エアコンの中にカビが生えている場合、こちらも風に乗ってニオイが部屋中に広がります。

フィルターや吹き出し口は個人でカビ取りすることも可能です。

コチラの記事で詳しく解説しているので、カビ取りする時は参考にしてみてください。

■関連記事■エアコンの安全なカビ取り方法|確認すべき注意点やカビ予防法まで解説

それ以外の場所にカビが発生している場合、エアコン内部の洗浄は個人でやるのは難しいため専門業者に依頼するようにしましょう。

ただし、通常のエアコン洗浄の業者は除カビ防カビの意識が低く、水で埃を洗い流すだけのことがあります。

そうなるとカビが再発して、カビ臭くなってしまうかもしれません。

カビ臭いエアコンでお困りなら、カビ取り業者でエアコン洗浄も行っている業者を選ぶことをおススメします。

4. カビ臭い時に自力で対処する方法とは

カビ臭いと感じた時に、やらなければいけないことは、カビ臭の発生個所を特定することです。

オフィスや居住空間には必ず生活臭が存在します。

生活臭とカビ臭が混ざってしまってはカビを特定することが難しいので、まずは掃除をすることをお勧めします。

実際にカビの専門業者である我々も、可能性を一つ一つつぶしていくことで特定していきます。

室内を除菌してみて、改善されなければエアコンや空調を調べて洗浄してみてください。

また、地下室や通気口をふさいだりして、手当たり次第に可能性をつぶしていく作業を行いましょう。

お勧めは1日かけて換気を十分行い、埃を除去してから発生場所を探すという方法です。

埃にカビがついている可能性があるため、掃除を入念に行ってください。

その後、窓を閉めカビがありそうな個所を探すことで見つかることがあります。

また、カビの発生箇所を調べる時のためにチェックリストをご用意しました。

□壁紙の裏側に少し灰色のシミが出来ていないか。

□棚の裏にカビがいないのか

□クローゼットにカビが生えていないのか

□お風呂のエプロンにカビが生えていないのか

□窓際にカビが生えていないのか

□エアコンの内部はかびていないか

□どこかに通気口がないか

カビの発生場所が特定できた場合は、カビ取り剤を使ってカビを除去してください。

もし、自身でカビを除去できないほど、カビが成熟していたり、他の場所への転移がある場合は、カビ取り業者に依頼することをおすすめします。

5. カビの場所が特定できない場合の対処方法

ご自身でカビの場所を特定できない場合は、カビ対策の専門会社に依頼し、場所の特定してもらいましょう。

ここで注意していただきたいのは、場所の特定にはカビの特徴と建物の専門知識が必要という点です。

業者に依頼する場合は、カビの専門知識や建物の知識(建築士や施工管理技士といった国家資格を有する専門家など)があるのか確認することをお勧めします。

6. カビのニオイを消したい!3つの解決策

6-1. 消臭剤

お部屋用の消臭剤を置くことでニオイを取り除いてくれます。

また、市販されている消臭剤や除菌剤の中には、カビのニオイに効果的な成分を含んでいるものがあります。

カビや菌を抑制する効果のあるものや、消臭効果が高いものを選ぶと良いでしょう。

メリット

- 安価にカビ臭対策ができる

- 電気代など、消臭剤の費用以外はかからない

デメリット

- 消臭できる範囲が狭い

- こまめに新しいものと交換しないといけない

6-2. 空気清浄機

消臭剤よりも効果が期待できるのが、空気清浄機です。

家庭用であれば、量販店では数万円程度で購入でき、フィルターも1枚数千円で売っています。

空気清浄機の主な機能としては、以下の内容です。

- 集塵

- 脱臭

- 微生物や花粉などを不活性化

集塵は、細かいフィルターで0.3μレベルまでの塵を取り除きます。

脱臭は、活性炭によるニオイ物質の吸着かイオンで酸化分解し、脱臭を行います。

不活性化については、イオン(高電圧をかけ発生または、光触媒に紫外線などを照射し発生)による酸化分解もしくは紫外線照射で直接分解します。

ここで注意していただきたいのは、フィルターをこまめに交換するということです。

フィルターが機能していないと、効果が薄れてしまいます。

メリット

- 消臭剤よりも消臭効果が高い

- ニオイだけでなく、カビの胞子を吸い込んでくれるため、カビ対策になる

デメリット

- 家全体を賄うには、部屋ごとに空気清浄機を置かないといけないため、家全体を網羅するのが大変

- フィルターをこまめに交換しないといけない

- 年中電源を入れておく必要がある

掃除や換気もセットで行いましょう。

6-3. 光触媒

業者に依頼して光触媒コーティングを行ってもらうことで、非常に高い効果が得られます。

光触媒コーティングを行うと、家全体が空気清浄機になるようなイメージです。

光触媒は、紫外線が当たることで発生する活性酸素が、カビ・花粉・ニオイ物質などの有機物を酸化分解し、効果を発揮します。

メリット

- メンテナンスフリーである

- 防カビ効果が得られる

- 花粉も酸化分解するので花粉症対策になる

- インフルエンザウイルスを死滅させるため接触感染対策になる

デメリット

- 空気清浄機に比べて金額が高い

- 1年に1回以上施工する必要がある

- 光が当たらないと触媒が機能しない

ただし、弊社の光触媒は、光が当たらない箇所でも、銅イオンによって効果が得られるように改良してあるため、一部のデメリットは解決できてきています。

弊社ではブルネイ大学と共同で開発した光触媒がございます。

ご興味がある方は是非お問合せください。

(2025年5月クリーンプロテクションからコパリンへブランド名変更しております。)

7. まとめ

カビのニオイに悩む方の多くが、「見えるカビは除去したのにニオイが残る」「どこを探してもカビが見つからない」といった状況に直面しています。

しかし、カビ臭は単なる不快なニオイではありません。

それは、目に見えない場所でカビが繁殖しているサインであることが非常に多いのです。

本記事では、カビ臭の原因であるMVOC(微生物が代謝時に放出する揮発性有機化合物)や、カビが独特なニオイが発生する理由、ニオイを手がかりにカビの種類や発生場所を推測する方法などについて詳しく解説しました。

カビは種類ごとにニオイの特徴が異なり、以下のような違いがあります。

- 青カビは絵具のような酸味のあるニオイ

- 黒カビは土っぽく重たいニオイを放つ

また、カビの発生源は室内とは限らず、以下のような見えない場所に潜んでいるケースもあります。

- 床下

- 地下

- エアコン内部

- ダクト

こうした「ニオイだけあるけど発生源が特定できない」状態を放置すると、カビの胞子やカビ毒を吸い込んで、アレルギー症状・気管支炎・肺疾患などの健康被害を引き起こす恐れがあります。

対処としては、まずは掃除や換気など、日常的にできることから始め、丁寧に発生箇所を探すことが大切です。

自力での対応が難しい場合は、カビや建物構造に精通した専門業者への相談が、確実かつ安全な解決につながります。

消臭剤・空気清浄機・光触媒なども補助的に有効ですが、これらはあくまで一時的な対策です。

ニオイの元となるカビを除去しない限り、根本的な解決にはなりません。

「カビ臭いけど、見つからないから放置している」

その判断が、家族の健康や住環境を静かに蝕んでいる可能性があります。

カビ臭は、見えない場所で進行しているカビの“警告サイン”です。

少しでも異変を感じたら、早めの対応を心がけてください。

弊社では、カビの発生箇所の無料診断や専門的な除去、防カビ施工まで対応しております。

カビ臭にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

快適で安全な住まいを取り戻すためのお手伝いをいたします。