服にカビがついたときのお手入れ方法|安心して着られる5つの対策

「お気に入りの服にカビを生やしてしまってショック!」

「カビが生えた服は、もう何をしても着られないのだろうか」

久しぶりに着ようと思っていた服にカビが生えていたら非常にショックですし、どうにかしてカビ取りをしたいと思うでしょう。

実は服はとてもカビの生えやすいため、同じような悩みを抱えている方はたくさんいらっしゃいます。

服についたカビには、以下のように「簡単に落とせる種類」と「落とすのが難しい種類」があります。

服につくカビの種類

- 白くてふわふわしたカビ(白カビ)

⇒ 簡単に落とせる - 黒くて繊維に入り込んだカビ(黒カビ)

⇒ 落とすのが難しい

服に発生しているカビが落としやすいカビか落としにくいカビかを見極めて、それぞれに合った方法で正しくカビ取りすれば、一度カビの生えてしまった服でも、また清潔に安心して着ることは可能です。

この記事では、服に生えてしまったカビの正しい取り方と、カビを生やさないための具体的な方法をお伝えします。

記事の最後には、服に生えるカビについての素朴な疑問にもお答えしています。

大切な服を清潔に復活させ、二度とカビを生えさせないようにするためにも、是非最後までお読みください。

| この記事でわかること |

|

目次

1.【カビの種類別】服に生えたカビの取り方

服に生えたカビが落としやすいカビか落としにくいカビかの判断は、カビの見た目でおおよそ分かります。

服につくカビの種類

- 白くてふわふわしたカビ(白カビ)

⇒ 簡単に落とせる - 黒くて繊維に入り込んだカビ(黒カビ)

⇒ 落とすのが難しい

白カビは基本的に表面にだけ付いているカビなので、落とすのは比較的簡単です。

逆に黒カビは、本来であれば目に見えないカビの菌糸の色が、目に見えるほどに成長しているということなので、黒カビに気づいた時点でカビの菌が繊維の中に相当入り込んでいる状態です。

そのため、黒カビを除去するのは非常に難しいので、「時間と労力を費やしても必ず除去できるわけではない」というつもりでカビ取りするのがいいでしょう。

では、それぞれのカビ取りで必要なものと、基本的な取り方の手順を見ていきましょう。

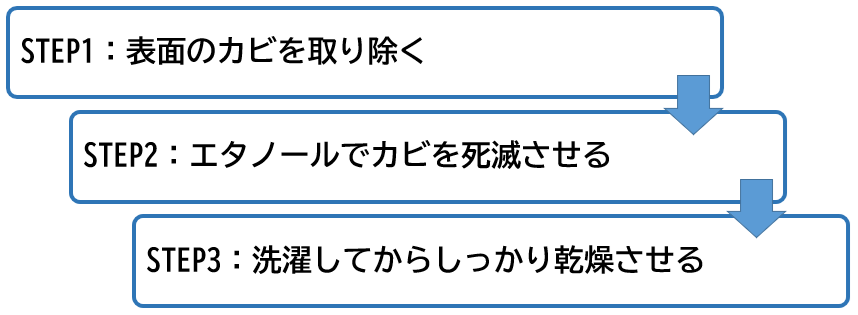

1-1.服についた白カビの取り方

白カビは表面に付いているものなので、「物理的に取り除く作業」と「繊維の中に残った菌を死滅させる作業」をすることで、完全に取り除くことができます。

STEP1:表面のカビを取り除く

カビ取り作業をする時は、屋外またはしっかり換気をした室内で行いましょう。

そして、白カビを取り除くアイテムには以下のものがあります。

| 白カビを取り除くアイテムの特徴 | ||

| 洋服ブラシ | メリット |

|

| デメリット |

|

|

| 刷毛 | メリット |

|

| デメリット |

|

|

| テープ | メリット |

|

| デメリット |

|

|

洋服ブラシや刷毛を使う場合は、白カビの着いている部分を擦りすぎないようにして、やさしく払い落としましょう。

使用後の洋服ブラシや刷毛には白カビが付着しているため、それぞれの製品の推奨方法で適切に除菌をしてください。

テープを使う場合は、取り除いた白カビが再度服に付着しないよう、小さな接着面を作って面を変えながらカビを剥がし落とします。

毛足の長いベロアやベルベット素材の服は、粘着力の高くない養生テープやメンディングテープを使うと、生地を傷める心配がありません。

使用後のテープは、そのまま捨ててしまいましょう。

STEP2:エタノールでカビを死滅させる

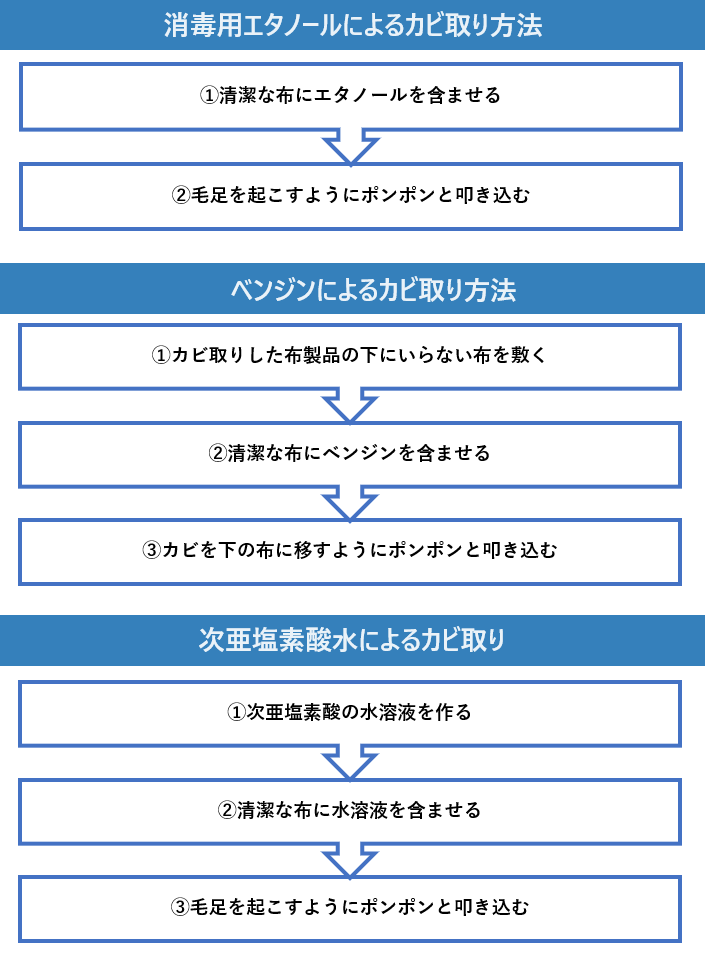

消毒用エタノールで、残った白カビの菌を死滅させます。

エタノールは、カビのタンパク質を変質させることでカビを死滅させることが可能です。

ブラシやテープなどで取り除いた表面カビが、万が一繊維の中にも胞子を伸ばしていた場合に、その胞子を死滅させることで進行を食い止めます。

白カビの生えていた箇所にエタノールを直接染み込ませるか、エタノールを染み込ませた清潔な布でポンポンと叩き込みます。

消毒用エタノールは、以下のものが使い勝手が良くおすすめです。

■健栄製薬 消毒用エタノール

出典: amazon

エタノール (C2H6O) 76.9〜81.4vol%を含有し、消毒用として幅広く使える第3類医薬品です。

ドラッグストアなどでも安価で購入でき、汎用性が高いので一家に一本あっても良いでしょう。

■ドーバー パストリーゼ77

出典:ドーバー酒造株式会社

酒造会社のノウハウから生まれたアルコール製剤。アルコールの含有率が77%と高濃度で、カビをはじめとした多くの細菌やウィルスを除菌します。

ドラッグストアなどでも購入できるので、思い立った時にすぐにカビ除去ができます。

■ジェームズマーティン フレッシュサニタイザー

外食産業の現場から生まれたアルコール製剤です。

食品に直接かけて、食中毒などの予防にも使うことができます。

一般的なアルコールスプレーでは除菌が難しいとされている、ノロウィルスなどのノンエンベロープウイルスの除菌にも有効です。

STEP3:洗濯してからしっかり乾燥させる

手持ちの洗濯用洗剤を使って、洗濯機で洗濯します。

それぞれの服に付いている洗濯表示に従って洗濯してください

なお、洗濯をした後は、必ずしっかりと乾燥させてください。

白カビの生えてしまった服に限らず、すべての洗濯物は、しっかりと乾かさないとカビが発生しやすくなります。

■関連記事■【永久保存版】部屋や衣類の白カビを除去!正しいカビ取り方法10選&カビ対策をプロが解説

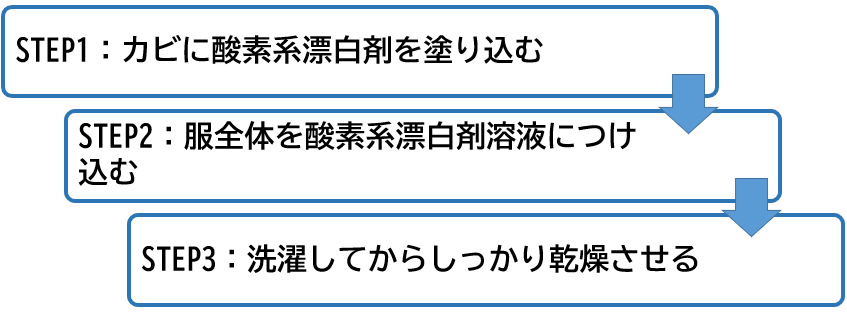

2-2.服についた黒カビの取り方

黒カビは繊維の奥で根を張っているため、カビ菌を死滅させることに食わせて、黒い色素を落とす必要があります。

そこで使用するのが漂白剤です。

塩素系漂白剤は色柄物に使用すると色落ちしてしまうため、基本的には酸素系漂白剤を使用しましょう。

ただし、酸素系漂白剤でも使用することで風合いが変わってしまうこともあるため、水洗いできない服の黒カビにはおすすめできません。

必ず洗濯表示を見て、水洗いできるか、酸素系漂白剤が使用できるか確認してから作業を行ってください。

STEP1:カビに酸素系漂白剤を塗り込む

黒カビの生えている部分に、綿棒などを使って酸素系漂白剤を塗り込みます。

穏やかな漂白効果がある漂白剤のため、色柄物にも使うことができます。

また、除菌や消臭にも効果があり、カビのタンパク質を溶解して死滅させることが可能です。

酸素系漂白剤は、以下のものが使いやすくおすすめです。

■シャボン玉石けん 酸素系漂白剤

出典: amazon

過炭酸ナトリウム100%の商品。汎用性が高く、カビ取りだけでなく家中の除菌・消臭・漂白に使えます。

日常的な掃除から年末の本格的な大掃除まで、家にひとつあるとさまざまな場面で使えて便利です。

■グラフィコ オキシクリーン

出典: amazon

過炭酸ナトリウムに洗浄補助成分が添加されているため、カビはもちろん黄ばみなどもスッキリ洗い落とします。

STEP2:服全体を酸素系漂白剤溶液につけ込む

目に見える黒カビの部分だけでなく、周囲に潜むカビの菌糸を死滅させます。

桶などにぬるま湯を入れて、そこに酸素系漂白剤を溶かし入れて水溶液を作ってください。

そしてその中に服を入れてつけ置きします。

酸素系漂白剤の量やつけ置き時間に関しては、漂白剤の裏面に書かれている指示に従ってください。

STEP3:洗濯してからしっかり乾燥させる

普段使っている洗濯用洗剤を使って洗濯します。

なお、酸素系漂白剤は、普段の洗濯の際に洗濯用洗剤に加えて使ったり、洗濯槽の掃除にも使うことができるものです。

ただし、洗濯機メーカーによっては、洗濯槽の洗浄に塩素系漂白剤を推奨しています。

日立「洗濯槽のお手入れ方法(槽洗浄コース)について知りたいです。」

Panasonic「洗濯槽の黒カビ 予防と対策」

上記のメーカー以外でも、洗濯槽の種類によっては酸素系漂白剤を使うことのできないものもありますので、必ずお手持ちの洗濯機の取扱説明書を確認してください。

もしも酸素系漂白剤の使用が推奨されていない洗濯機の場合は、STEP2のつけ置きで使った酸素系漂白剤溶液ごと洗濯槽に入れるのではなく、軽く水分を絞って服だけを洗濯機に入れるようにしてください。

そして、洗濯をした後は、必ずしっかりと乾かすようにしてください。

■関連記事■プロが教える!布製品のカビ取りと対策方法【衣類・小物・家具etc.】

■関連記事■しつこい黒カビを除去するおすすめアイテム|プロが教える正しい方法

2.服にカビが生える理由は「汚れ」「水分」「収納方法」

まずはカビの発生条件を紹介します。

カビは以下の4つの条件が揃っている場所に発生すると言われています。

- 水分・湿度(60%以上)

- 温度(20~30℃)

- 栄養源(皮脂や埃、ダニの死骸など)

- 酸素

そして、冒頭でも述べましたが、服はカビの生えやすい傾向にあります。

その理由としては、繊維が入り組んでいて塵やほこりが溜まりやすく、湿気も吸い取りやすいため、カビの発生条件が揃ってしまうのです。

そのため、着ようと思って出した服や、お気に入りの服にカビが生えていたという経験をしたことがある方は少なくないでしょう。

では、なぜあなたの服にカビの発生条件が揃ってしまうのか。

その理由について詳しく見ていきましょう。

2-1.服のカビの理由「汚れ」:皮脂や食べこぼし

服を着ている時についた汚れをそのままにしておくと、その汚れを栄養にしてカビが繁殖していきます。

食べこぼしなどの汚れは比較的気付きやすいので対処すると思いますが、皮脂汚れは見えにくいため、気づかずにクローゼットに戻してしまうことも多いと思います。

特に、コートやスーツ、制服などクリーニングに出す必要のあるものや、礼服などの使用頻度の低いものは「そんなに長時間来ていたわけではないから」と、着るたびに洗うという習慣がほとんどない場合が多いでしょう。

そうなると汚れが付着したままの状態で次の出番を待つことになります。

こうしてクローゼットで次の出番を待つ間に、ゆっくりと時間をかけてカビが繁殖してしまうのです。

2-2.服のカビの理由「水分」:汗や生乾き

カビは水分がある場所を好む性質のため、服に染み込んだ水分は要注意です。

雨に濡れたり、スポーツで汗をかいたりしなければ服は濡れないと思っている方も多いと思いますが、実は服はただ生活しているだけでも汗や呼気を吸って水分を蓄えています。

以下は、生活シーンの中でどれだけの水分が体から出ていっているかを一覧にしたものです。

| 生活シーン | 水分損失量 |

| 座る(約4時間/約23℃) | 約200ml |

| 通勤(約1時間/約27℃) | 約200ml |

| 睡眠(約8時間/約29℃) | 約500ml |

| サッカー(約1.5時間/約26℃) | 約2,000ml |

| ゴルフ(約4.7時間/約23-32℃) | 約1,075g |

| 剣道(約1時間/約30.4℃) | 約2,700g |

サッカーやゴルフ、剣道といったスポーツ時には、はっきりと汗をかいている自覚があるでしょう。

しかし、実は通勤やデスクワークの間にも、体は水分を放出しているのです。

「動いていないから」「寒かったから」と汗をかいた自覚がなくても、体から水分は出ていっています。

あなたの体から放出されたこの水分を、服が吸収して蓄えているのです。

そしてカビは、服が蓄えている水分を媒介に、どんどん胞子を伸ばして成長していきます。

また、洗濯した後の生乾きも、汗と同様にカビを成長させる水分になります。

カビの菌はもともと空気中に浮遊しているため、洗濯物の水分を見つけるとそこに付着して繁殖しようとします。

洗濯物が完全に乾いてしまえば、カビ菌が付着してもほとんど成長しないのですが、生乾きで水分が残っていると成長してしまいます。

せっかく洗っても、乾き切っていない洗濯物であれば、クローゼットや収納ケースの中でカビを繁殖させてしまうので注意しましょう。

2-3.服のカビの理由「収納方法」:密集している

クローゼットや収納ケースの中にぎゅうぎゅうに服を詰め込んでいると、空気がこもって湿気の逃げ場がなくなります。

前述したように、カビは水分を得ることで急速に成長をしていきます。

特に、押し入れやクローゼットは掃除の頻度がほかの場所よりも少ないことが多く、ほこりが溜まりがちな場所です。

ほこりに付着して居場所を得た菌が、さらに湿気を得ることで急速に成長し、押し入れやクローゼットの中いっぱいに胞子を放出する危険があるのです。

また、クリーニングから戻ってきた清潔な状態の服であっても、ビニールのカバーをつけっぱなしにすると、湿気がこもってカビの成長に適した環境が生まれ、カビが生えてしまうこともあります。

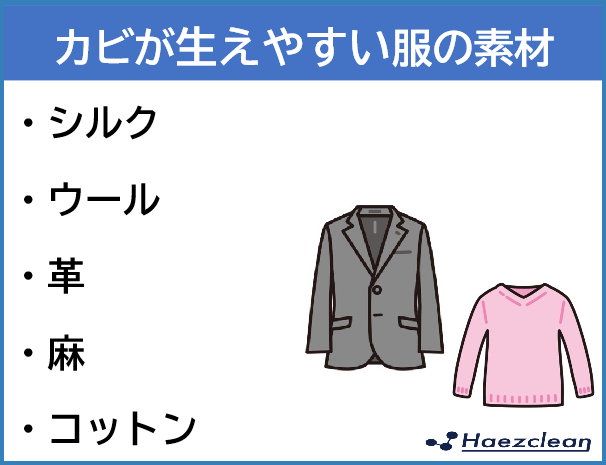

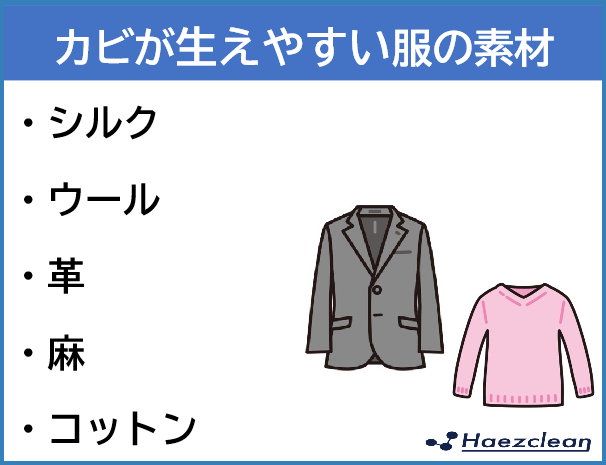

3.特にカビの生えやすい服の素材と使える薬剤

冒頭から服はカビが生えやすいとお伝えしていますが、素材によっては更にカビのリスクが高いものがあります。

以下の5つの素材の服は、特にカビが生えやすいと言われています。

なぜ上記の素材にカビが生えやすいかというと、これらは「天然素材」であり、素材自体がカビの栄養源になってしまうからです。

中でもシルク、ウール、革は動物性のタンパク質でできているため、素材そのものが栄養豊富なので、カビのリスクがとても高いです。

一方で、これらの素材でできた服は、風合いが特徴的だったり高価だったりするため、誤ったカビ取りをして台無しにしたくと思う方も多いと思います。

ここではデリケートな取り扱いを必要とするシルク、ウール、革の素材のカビ取りについて詳しく解説します。

自宅の洗濯機で丸洗いすることのできる麻やコットン素材の服は、1.【カビの種類別】服に生えたカビの取り方で紹介した方法を参考にして、カビ取りを行ってください。

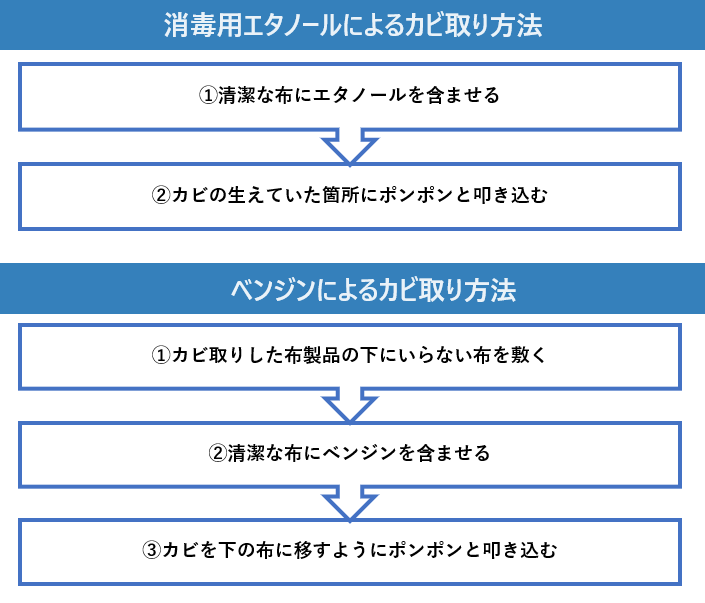

3-1.シルク

シルク素材の服に使えるカビ取り薬剤

- 消毒用エタノール

- ベンジン

着物やスカーフ、ストールなど、風合いの柔らかさや光沢を楽しみたいシルクの服のカビ取りには、消毒用エタノールまたはベンジンを使いましょう。

1.【カビの種類別】服に生えたカビの取り方の章でお伝えしたように、白カビの場合はブラシや養生テープを使い、まずは表面に着いたカビを取り除きます。

その上で、以下の要領でカビの菌を死滅させます。

シルクは摩擦に非常に弱い素材なので、擦ったりつまんだり捻ったりなどの強い刺激を与えないようにしてください。

消毒用エタノールのおすすめ商品はこちらでご紹介しています。

ベンジンのおすすめは以下の商品です。

■大洋製薬 Aベンジン

出典:amazon

ベンジンは、正絹の着物の染み抜きとして、かつてはほとんどの家庭に一本は備えてありました。

「揮発油」「ナフサ」「石油エーテル」「リグロイン」といった名称でも扱われていますが、地域や用途によって異なるだけで、中身は同じです。

■関連記事■すぐ着ないといけなのに…!喪服・礼服に生えたカビの応急処置や対策をカビ取りのプロが解説

3-2.ウール

ウール素材の服に使えるカビ取り薬剤

- 消毒用エタノール

- ベンジン

- 次亜塩素酸水

コートや制服などウールの服のカビ取りには、消毒用エタノールやベンジン、または次亜塩素酸水を使いましょう。

シルクと同じように、まずは表面のカビをブラシや養生テープで取り除いた後、それぞれ以下の要領で繊維に潜むカビ菌を死滅させます。

ウールのカビ菌を死滅させるためのポイントは、毛足の流れを起こすようにして、根元に潜むカビ菌にしっかり薬剤を届かせることです。

ちなみに次亜塩素酸水は、「次亜塩素酸カルシウム」「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」と表記されるもので、塩素系漂白剤に使われている次亜塩素酸ナトリウム(=塩素系漂白剤)とは全く別のものです。

塩素系漂白剤を水で薄めても次亜塩素酸水はできないので、ご注意ください。

消毒用エタノールのおすすめ商品はこちらでご紹介しています。

ベンジンのおすすめ商品はこちらでご紹介しています。

次亜塩素酸水のおすすめは以下の商品です。

■除菌研究所 次亜塩素酸水生成パウダー

出典:amazon

水道水に溶かすことで、次亜塩素酸水を生成することのできるパウダーです。

粉末状の次亜塩素酸は長期保存できるため、使う時だけ都度水溶液を作ります。

濃度を薄めて作れば、家の中の日常的な除菌にも使うことができます。

■エスエーシーラボ ジアニスト

出典:エスエーシーラボ株式会社

水溶液の状態で販売している次亜塩素酸水です。

人間の肌に近い微酸性なので、部屋の中にできたカビの除去に原液のまま使うことができます。水道水でさらに希釈することで、除菌や消臭にも安全に使えます。

冷暗所で保管し、おおよそ3ヶ月以内に使い切るようにしてください。

■関連記事■諦めたくない方必見!お気に入りのコートにカビが発生した時の正しいカビ取りと7つの対策

■関連記事■スーツのカビ取りしたい方必見!応急処置から対策までカビのプロが徹底解説

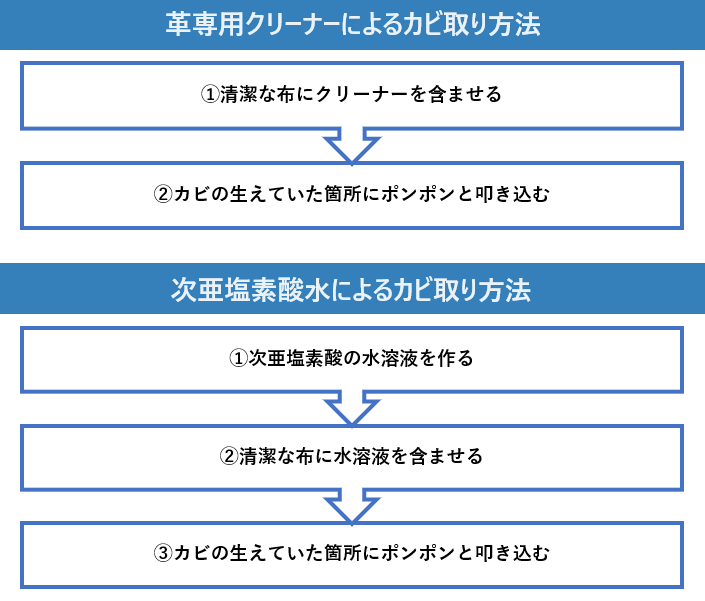

3-3.革

革素材の服に使えるカビ取り薬剤

- 革専用クリーナー

- 次亜塩素酸水

革は、何の動物のものか、表革か裏革かといった細かい違いはありますが、基本的に水に弱く、油分を奪うと色落ちやヒビ割れの可能性があります。

そのため、色や風合いを損なわないよう、革のタンパク質やコーティングを守りながら手入れをすることが必要です。

革素材の服は、革専用クリーナーまたは次亜塩素酸水を使ってカビ取りを行うのが一番安全です。

表面カビをブラシや養生テープで取り除いた後、以下の要領でカビ菌の除菌をします。

カビ取り後は、革の種類に合わせた保護クリーム等でしっかりと栄養を与えてください。

次亜塩素酸水のおすすめ商品はこちらでご紹介しています。

革専用クリーナーのおすすめは以下の商品です。

■エスケー化研 カビ取り&クリーナー

出典:エスケー科研株式会社

ドライクリーニングの技術を応用して開発された、皮革専用のカビ取り用ドライクリーナーです。

清潔な布に含ませて拭き取ることで、皮革製品のカビを除去します。

4.デリケートな素材の服はクリーニング業者に任せるのがベスト

3.特にカビの生えやすい服の素材と使える薬剤で、シルクやウール、革のカビ取り方法を紹介しましたが、カビは目視できない部分にも広がっている恐れがあるため、クリーニング業者に依頼するのが一番安全です。

また、洗濯できる服であっても黒カビのように根深いカビが生じている場合、自宅でのカビ取りでは完全に除去しきれないこともあります。

このような場合にも、プロのクリーニングサービスを利用することが推奨されます。

そこでおススメしたいのが、カビ取りに特化したクリーニングサービスのハーツクリーニングです。

ハーツクリーニングでは、医療機器の滅菌にも使用されるエチレンオキサイドガス(EOG)を利用したガス滅菌を行い、カビの菌や害虫の卵までを死滅させることができます。

これにより、カビが完全に除去されるだけでなく、再発の防止も期待できます。

さらにハーツクリーニングは、国内外の要人が利用するほど実績のある老舗クリーニング店と提携しているため、熟練した職人がカビのシミ取りを行ってくれます。

通常のクリーニング店では黒カビの除去は難しく、断られるケースも少なくないため、カビが生えて困っている服がありましたら、是非ハーツクリーニングを検討してみてください。

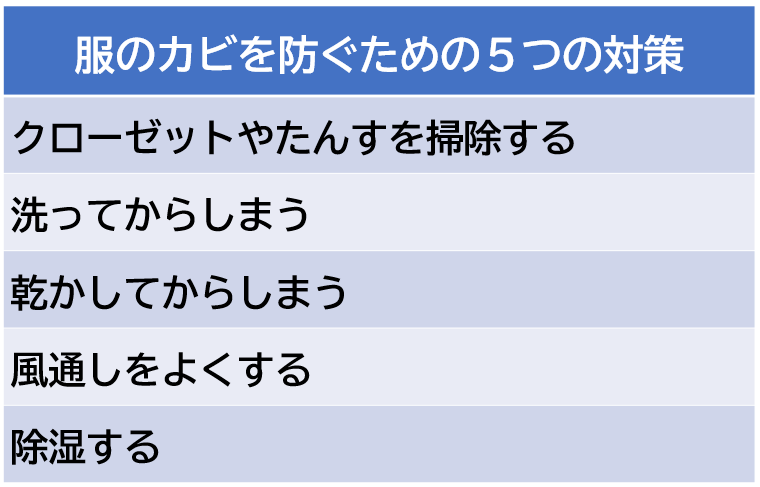

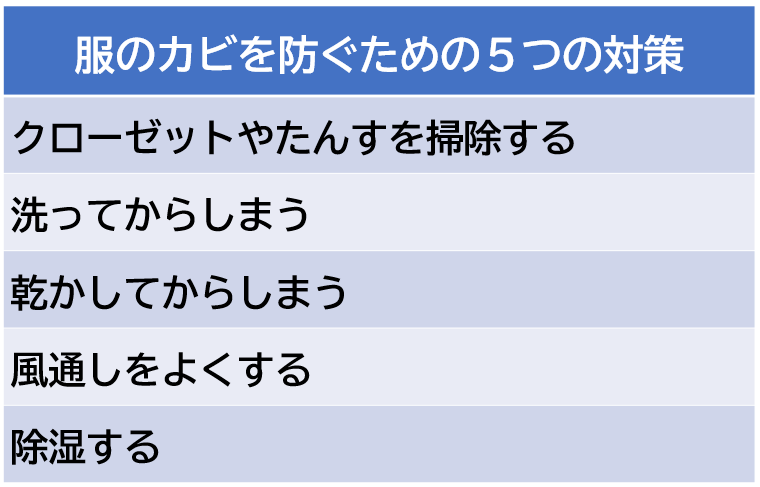

5.服にカビを寄せ付けないための5つの予防策

2.服にカビが生える理由は「汚れ」「水分」「収納方法」でお伝えしたように、カビが発生する4つの条件である「水分・湿度」「温度」「栄養源」「酸素」が揃うとカビが発生してしまうことがあります。

そのため、カビを防ぐためにはこの4つの条件が揃わないようにすることが重要です。

お気に入りの服に二度とカビを生やしたくない!という場合は、日頃から以下の5つを心がけてください。

5-1.クローゼットやたんすを掃除する

服にカビを寄せつけないためには、クローゼットやたんすなどの保管場所の掃除が大切です。

服につくカビの菌は、普段から空気中に浮遊しているものです。

しかしほこりなどの栄養を見つけることで、そこに付着して爆発的に繁殖します。

服をしまっておくクローゼットやたんすの中にほこりがあると、そこで繁殖したカビの胞子が服につき、服にカビが生えてしまうのです。

クローゼットやたんすは、室内のほかの部分と比べると掃除する機会の少なくなりがちな場所です。

いつもの掃除にちょっとひと手間加えたり、週に一度でも定期的に掃除をするなど、ほこりを溜めないように心がけてください。

5-2.洗ってからしまう

服についた皮脂や食べこぼしは、しまう前にできるだけチェックして、洗えるものは洗うようにしてください。

夏場の服は、汗をかくことから着たら洗うという習慣がありますが、冬場のニットなどは、洗うことで風合いを損ねる場合もあるため、こまめに洗う習慣がないものです。

特に、濃色のニットなどは、食べこぼしやハネがあったとしても目立たず、気づかずにしまってカビの栄養になってしまうことがあります。

一日着用した服は、脱いだらよく見て、汚れがあれば早いうちに取り、きれいな状態でしまうようにしてください。

5-3.乾かしてからしまう

一日着用した服、雨で濡れた服などは、水分をよく乾かしてからしまいましょう。

部屋干しをした場合も、浴室乾燥や扇風機などを使い、必ずしっかりと湿気を取ってください。

カビの菌は空気中のどこにでも浮遊しているものですが、水分を得ることで爆発的に成長します。

服にカビを生やさないためには、服の水分や湿気をしっかりと取るようにしてください。

5-4.風通しをよくする

ハンガー掛けの場合も、収納ボックスなどに畳んでしまう場合も、服同士がぎゅうぎゅうにならないように収納してください。

服が動かないほどぎっちりしまい込むと、風通しが悪くなって蒸れます。

この蒸れは、カビの成長を促す水分です。

ハンガー掛けを使用する際は、肩部分に厚みのあるハンガーを使うのがおススメです。

こうすることで服の内側に空間を作られるだけでなく、掛けられる服の数が減るため、蒸れを防いでカビの発生を予防します。

畳んでしまう場合も、服がしわになるほどぎっちりと詰め込まないようにしてください。

服を出す時に、周りの服が一緒に持ち上がるような詰め方は、きつい状態と言えます。

また、クローゼット全体の風通しを良くするために、外出時はクローゼットや押し入れのドアを開けて出たり、週に一度でも扇風機で風を送り込むようにすると、温度や湿気が下がってカビの発生を防ぐことができます。

■関連記事■【カビのプロが教える】クローゼットのカビ対策と最強のアイテム10選

■関連記事■カビ取りのプロ直伝!押入れのカビ取りと二度と再発しないための対策

5-5.除湿する

クローゼットや押し入れは、基本的に締め切られていることが多いため、湿気がこもりやすくなります。

そのため、除湿機や除湿剤を置いて、クローゼットや押し入れの中を除湿しましょう。

特に湿度が高い夏場の時期や、エアコンを使用しないような部屋にあるクローゼットや押入れは湿度が高くなりやすいです。

湿度が高いということは、カビの繁殖を促す水分が豊富ということなので、服にカビを生やさないために十分注意しましょう。

■addgood SUPER除湿でかでか

出典:amazon

6.服に生えたカビに関する素朴な疑問と答え

服に生えたカビについての、よくある素朴な疑問にお答えします。

Q.カビの生えた服の周りにある服は大丈夫?

A.カビの生え方と収納方法によります。

食べこぼしや首周りなどの皮脂汚れなど、原因がおおよそ特定できそうな、ごく限られた範囲のカビであれば、周囲の服にまでカビが生えている可能性は低いでしょう。

ただし、手を入れる隙間もないほどぎゅうぎゅうに収納している場合は、カビの生えた服に密着している周囲の服についても、まとめて洗濯した方が良いです。

カビの範囲が限られていなく、全面に生えている場合は、カビが生えてからかなり長期間経過している可能性が高いです。

周囲の服だけでなく、クローゼットや押し入れの中にまでカビが生えている可能性があるので、しっかり確認してください。

Q.カビさえ取れればまた清潔に着られるの?

A.カビを死滅させれば、清潔に着られます。

服につくカビは、普段から身の回りに浮遊している菌です。

生えてしまったカビを適切に取り除いて死滅させれば、見た目の面でも衛生面でも、元通り清潔に着ることができます。

ただし、このカビの胞子は、大量に吸い込むとさまざまな健康被害を起こす恐れがあります。

カビが広範囲に生えてしまった服を処理する場合は、袋に入れて屋外や換気のできる場所で行ってください。

あまりにもカビの量が多い場合は、作業中の目や鼻口からの吸い込みの危険から、残念ですが手放すことも考えた方が良いでしょう。

Q.緑やピンクのカビもあるの?

A.食べこぼしが原因のカビでは発生することもあります。

服そのものに生えるカビは基本的に白色または黒色のものですが、食べこぼしなどが付着していた場合、その食品に対して緑やピンクのカビのようなものが生えることもあります。

しかし実際には、ほんの食べこぼしといった程度の量ではなく、ポケットに食品がそのまま入っていたり、飲み物などを大量に浴びた服を放置しない限りは、あまり見られない現象です。

色落ちや色移りによるものと考えた方が良いかもしれません。

7.まとめ

今回は服に生えてしまったカビの落とし方を素材別にご紹介しました。

服についたカビの見た目の状態による、カビ取りできるかどうかの判断は以下の通りです。

服につくカビの種類

- 白くてふわふわしたカビ(白カビ)

⇒ 簡単に落とせる - 黒くて繊維に入り込んだカビ(黒カビ)

⇒ 落とすのが難しい

服にカビが生えてしまう理由は、主に以下の3つです。

服にカビが生えてしまう3つの理由

- 汚れがついている

- 水分を含んでいる

- ぎゅうぎゅうに収納している

特にカビが生えやすい服の素材は、以下の5つです。

大切な服にカビを生やさないための、予防策は以下の5つです。

この記事によって、皆さまがお気に入りの服を復活させて、また気持ち良く着られるようになることを願っています。