カビ取り専門家が教える!下駄箱のカビを除去して防ぐ3つのアイテム

「下駄箱にカビが生えて、靴にも移ってしまった」

「下駄箱のカビ取りを何度もやっているのに、すぐにカビが再発してしまう」

1日中履いた靴が置いてある玄関は、雑菌が多く、湿気もこもりやすいため、カビが生えやすい場所の一つです。

特に下駄箱は、靴の出し入れをする時以外は密閉されていて空気が循環しないため、更にカビが発生しやすい環境になっています。

しかし下駄箱のカビを放置していると、その中に収納している大切な靴にまでカビが生えてしまう恐れがあります。

そのため、早めに対処することが重要です。

そこで今回は、下駄箱にカビが生えた時のカビ取り方法や対策を解説します。

大事な靴をカビから守るためにも、ぜひ最後までこの記事をお読みください。

| この記事でわかること |

|

目次

1.下駄箱のカビ取り&カビ対策は自宅にあるアイテムでできる

下駄箱は湿度が高くて汚れやすいので、カビの繁殖スピードも早い傾向にあります。

小さなカビを少し放置していたらあっという間に広がり、気付いた時には下駄箱だけでなく靴もカビだらけになっていたという事態も十分に考えられます。

そうならないためにも、カビを見つけたらすぐに除去することが大事です。

また、日頃の掃除によってカビの発生を抑えることができますので、こまめに行うようにしましょう。

| 軽度のカビ | → | 消毒用エタノールでカビ取り |

| 頑固なカビ | → | 塩素系漂白剤でカビ取り |

| 下駄箱のカビ防止 | → | 重曹水で掃除 |

カビ取りに適した格好で行う

カビ取りの時に身に付けるべきものはこちらです。

身に付けるもの

- マスク

- ゴム手袋

- 汚れても良い長袖の服(塩素系漂白剤を使用する場合)

- ゴーグル(塩素系漂白剤を使用する場合)

手が荒れたり、カビの胞子を吸い込んだりしない為にもゴム手袋やマスクは必ず身に付けましょう。

塩素系漂白剤は皮膚や粘膜を傷つける恐れがあるので、漂白剤が飛び散っても問題ないように長袖やゴーグルも身に付けてください。

必ず換気する

カビはマイコトキシンという毒素を排出しているため、吸い込むと体に悪影響を及ぼす恐れがあります。

また塩素系漂白剤を使用する場合、万が一酸性タイプの洗剤などと混ざってしまうと塩素ガスという有毒なガスが発生する恐れがあります。

密室で吸ってしまうと命に関わることもあるので、必ず換気しながら作業をしましょう。

強く擦らない

カビが取れないからといって強く擦ると、下駄箱の木材等を傷つけてしまいます。

その傷の奥にカビが入り込んでしまうと、余計にカビが除去しにくくなるので、強く擦らないようにしましょう。

カビの周辺もカビ取りする

カビは胞子を飛ばしているため、目に見えない箇所にもカビが広がっている可能性があります。

目視できるカビだけでなく、下駄箱全体に消毒用エタノールや塩素系漂白剤を染み込ませるようにしてください。

無理はしない

連続でカビ取りしていると体調が悪くなることがあります。

定期的に休憩を取り、少しでも具合が悪いと感じたらすぐにやめるようにしましょう。

1-1.軽度のカビなら消毒用エタノールで除去する

軽度のカビなら消毒用エタノールで除去することが可能です。

最近は手指の消毒用としてご自宅に常備している方も多いでしょう。

エタノールは殺菌効果が高く、揮発性が高いため、掃除にも向いています。

ただしエタノールには漂白効果がないため、カビの色素を落とすことはできません。

黒カビなどカビの色素が下駄箱に染み付いてしまっている場合は、1-2.頑固なカビは塩素系漂白剤で除去するを参考にしてカビ取りを行ってください。

用意するもの

- スプレータイプの消毒用エタノール

- 雑巾

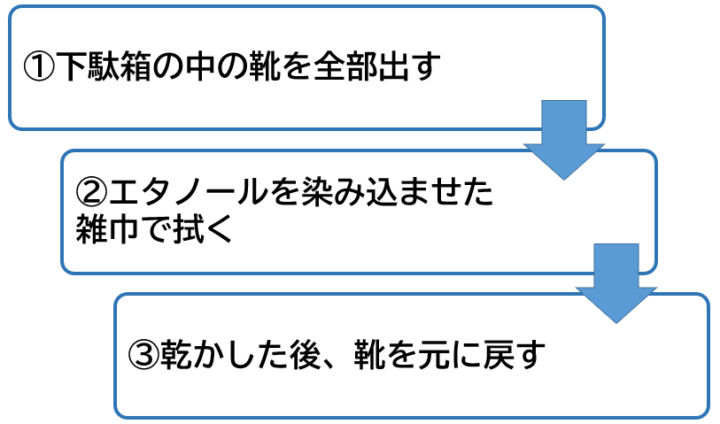

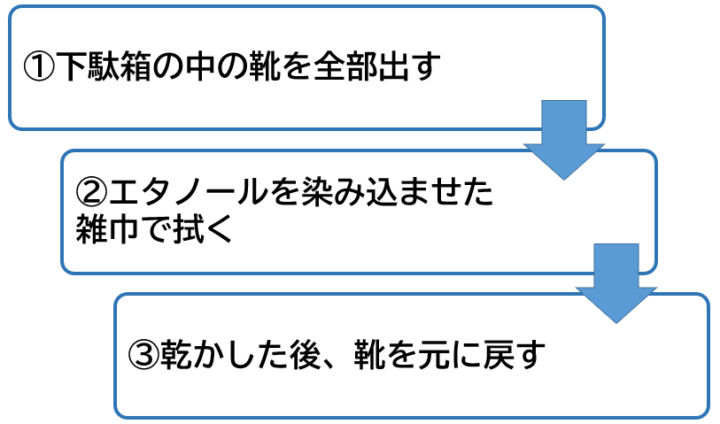

① 下駄箱の中の靴を全部出す

下駄箱の中にある靴を全て出します。

棚板も外せるようなら外してください。

この時靴も一緒に乾燥させることで、下駄箱に戻した時に湿度が上がるのを防ぐことができます。

② エタノールを染み込ませた雑巾で拭く

雑巾に消毒用エタノールを吹きかけて、その雑巾で土汚れや埃を取り除いてください。

その後、直接下駄箱に消毒用エタノールを吹きかけましょう。

カビの酷い所は重点的にやるようにしてください。

③ 乾かした後、靴を元に戻す

下駄箱の扉を開けたまましっかり乾燥させてください。

乾かすのに時間がかかるようでしたら、扇風機やサーキュレーターを使うと時間を短縮することができます。

その後、靴や棚板を下駄箱の中に戻し、終了です。

おススメの消毒用エタノール

ドーバー パストリーゼ77

出典:amazon

1-2.頑固なカビは塩素系漂白剤で除去する

カビの色素が下駄箱に染み込んでいる場合や1-1.軽度のカビなら消毒用エタノールで除去するのやり方でカビが除去できなかった場合は、塩素系漂白剤でカビ取りを行うようにしましょう。

塩素系漂白剤とはいわゆるキッチンハイターなどのことです。

ちなみに塩素系漂白剤は生産してから時間が経つと、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が低下していきます。

“ご購入から3年以上経過した古い製品では、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が著しく低下している場合がありますので、ご使用はおすすめできません。”

引用元:花王公式サイト「Q.【成分・働き】花王の塩素系漂白剤で、次亜塩素酸ナトリウム0.05%、0.1%の液は作れるの?」

メーカーも3年以上経過した古い製品は使用を推奨していないようです。

古い塩素系漂白剤がご自宅にあるようでしたら、そちらは捨てて新しいものをご購入することをおススメします。

ただし塩素系漂白剤は非常に強力な液剤なので、木材を傷めてしまう恐れがあります。

目立たない場所で試してから作業し、カビ取りが終わったら漂白剤の成分が残らないようにしっかりと水拭きしてください。

用意するもの

- 塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)

- 雑巾

- バケツ

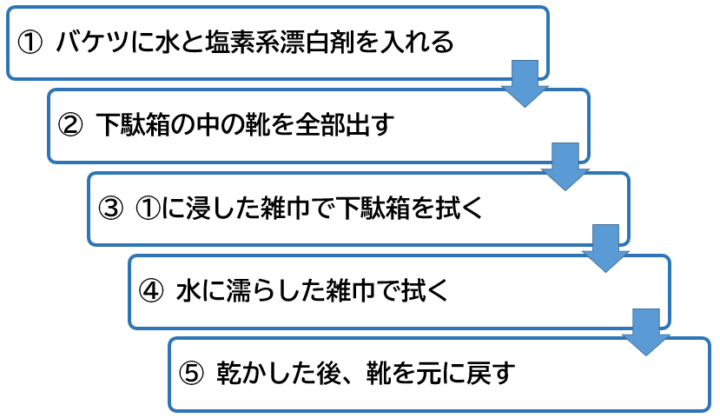

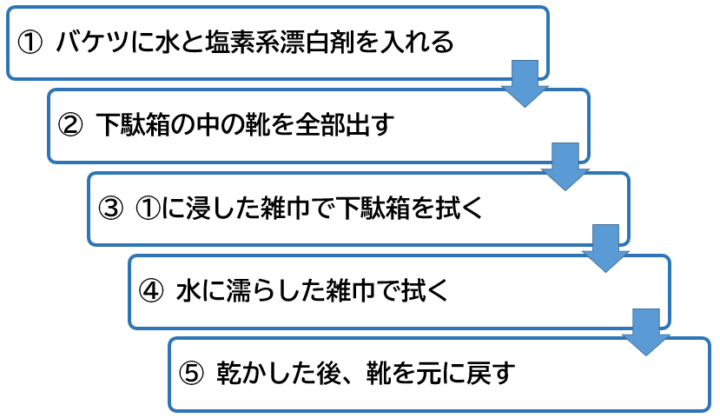

① バケツに水と塩素系漂白剤を入れる

バケツに水と塩素系漂白剤を入れ、10倍に薄めてください。

② 下駄箱の中の靴を全部出す

下駄箱の中にある靴を全て出します。

棚板も外せるようなら外してください。

この時靴も一緒に乾燥させることで、下駄箱に戻した時に湿度が上がるのを防ぐことができます。

③ ①に浸した雑巾で下駄箱を拭く

塩素系漂白剤が入ったバケツに雑巾を浸し、しっかり絞ってください。

土汚れや埃を取り除いた後、塩素系漂白剤を染み込ませた雑巾で下駄箱の中と棚板を拭いていきます。

④ 水に濡らした雑巾で拭く

カビの色素が落ちたら、水に濡らした雑巾で拭いていきます。

塩素系漂白剤を染み込ませた雑巾とは別の雑巾で行ってください。

塩素系漂白剤が残らないように何度も拭いてください。

⑤ 乾かした後、靴を元に戻す

下駄箱の扉を開けたままにして、しっかりと乾かしてください。

乾かすのに時間がかかるようでしたら、扇風機やサーキュレーターを使うと時間を短縮することができます。

その後、靴や棚板を下駄箱の中に戻し、終了です。

おススメの塩素系漂白剤

花王 キッチンハイター

出典:amazon

安全性が高くて殺菌力のあるカビ取り剤を使用するならカビ取りマイスター

安全性が高いカビ取り剤を使用したい場合は、弊社で開発したカビ取りマイスターをおススメします。

塩素系漂白剤とは違って危険な成分が含まれていない為、下駄箱のように水で洗い流せない場所でも安心してご使用いただけます。

また、この商品は実際にカビ取り業者が使用しているカビ取り剤を誰でも使えるように改良したものなので、カビの殺菌力が非常に高いです。

安全性とカビの除去力の両方を兼ね備えたカビ取り剤を使用したい方は是非検討してみてください。

カビ取りだけでなく、防カビも行いたい場合は、カビ取りマイスターキットもあります。

こちらは防カビ剤やジェルタイプのカビ取り剤、カップや刷毛なども揃っているので、届いた日からすぐにカビ取りが行えます。

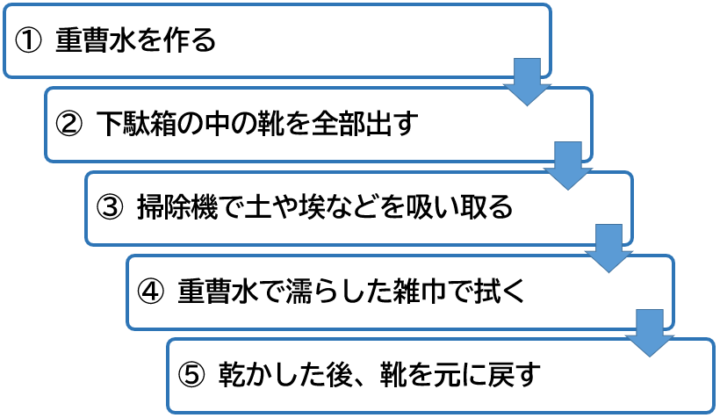

1-3.カビ対策するなら重曹水で掃除

カビが生えていなくても、下駄箱が汚れてきたと感じたら掃除するようにしましょう。

カビは埃や虫の死骸などあらゆるものを栄養にして繁殖していくので、栄養源となるものを排除することでカビを防げます。

そこでおススメなのが重曹水を使用した掃除です。

重曹は水に溶けることでアルカリ性になるので、酸性の汚れをやわらかくして落としやすくする効果があります。

重曹水はあらゆる場所の掃除に使えるので、下駄箱掃除で余ったら別のところで使ってもいいでしょう。

キッチンの油汚れやお風呂の皮脂汚れなどは酸性の汚れなので、そういう場所の掃除にも最適です。

用意するもの

- 重曹

- 雑巾

- バケツ

- ぬるま湯

- 掃除機

① 重曹水を作る

ぬるま湯が入ったバケツに重曹を入れて溶かしてください。

ぬるま湯500mlに対して、重曹大さじ1杯程度の割合で薄めましょう。

② 下駄箱の中の靴を全部出す

下駄箱の中にある靴を全て出します。

棚板も外せるようなら外してください。

この時靴も一緒に乾燥させることで、下駄箱に戻した時に湿度が上がるのを防ぐことができます。

③ 掃除機で土や埃などを吸い取る

掃除機で土や埃などを吸い取ります。

もしすでにカビが発生している場合は、掃除機は使用しないでください。

カビを掃除機で吸い込んでしまうと、フィルターから微細なカビが通り抜け、排気口から撒き散らすことになり、カビが発生していない場所にも移ってしまう恐れがあります。

④ 重曹水で濡らした雑巾で拭く

重曹水に雑巾を浸し、絞ってください。

その雑巾で下駄箱の中や棚板を拭いていきます。

⑤ 乾かした後、靴を元に戻す

下駄箱の扉を開けたままにして、しっかりと乾かしてください。

乾かすのに時間がかかるようでしたら、扇風機やサーキュレーターを使うと時間を短縮することができます。

その後、靴や棚板を下駄箱の中に戻し、終了です。

おススメの重曹

激落ちくんの重曹

出典:amazon

2.下駄箱だけではなく靴にもカビが移ってしまった時の対処法

下駄箱にカビが発生している場合、収納されていた靴にもカビが移っていることがあります。

せっかく下駄箱のカビ取りをしても、靴にカビが生えたままだと、下駄箱に戻した時にまたカビが生えてしまうでしょう。

そのため、下駄箱に戻す前に必ずカビ取りをするようにしてください。

靴のカビ取りをする時に身に付けるものは、下駄箱のカビ取りと同じで以下のものです。

身に付けるもの

- ゴム手袋

- マスク

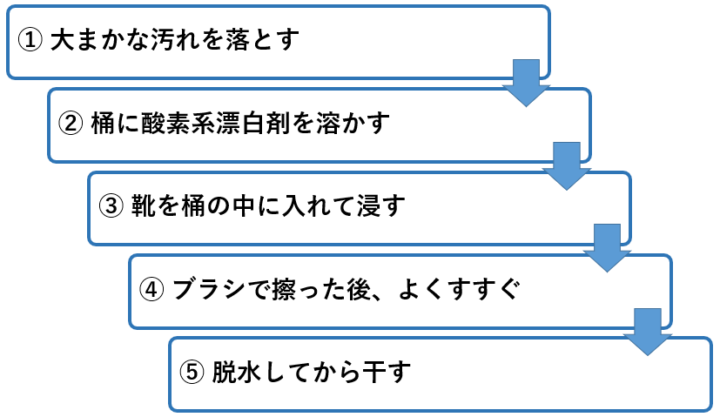

2-1.スニーカーなど洗える靴は酸素系漂白剤で落とす

スニーカーなどの洗える靴は粉末の酸素系漂白剤を使用してカビ取りをします。

用意するもの

- 粉末の酸素系漂白剤

- 桶

- ぬるま湯

- 靴を洗うブラシ

① 大まかな汚れを落とす

靴紐はあらかじめ外しておいてください。

それからブラシで擦りながら大まかな汚れを落としていきます。

② 桶に酸素系漂白剤を溶かす

ぬるま湯を入れた桶に酸素系漂白剤を入れて溶かします。

パッケージの裏面などに記載されている規定量を目安にしてください。

③ 靴を桶の中に入れて浸す

酸素系漂白剤を溶かしたお湯に靴を入れて、2時間ほど浸します。

2時間経ってもカビが落ちていないようなら、時間を延長しましょう。

④ ブラシで擦った後、よくすすぐ

残っているカビをブラシで擦って落とした後、靴を流水でよくすすぎます。

⑤ 脱水してから干す

脱水した後に干して、しっかり乾かしてください。

おススメの酸素系漂白剤

グラフィコ オキシクリーン

出典: amazon

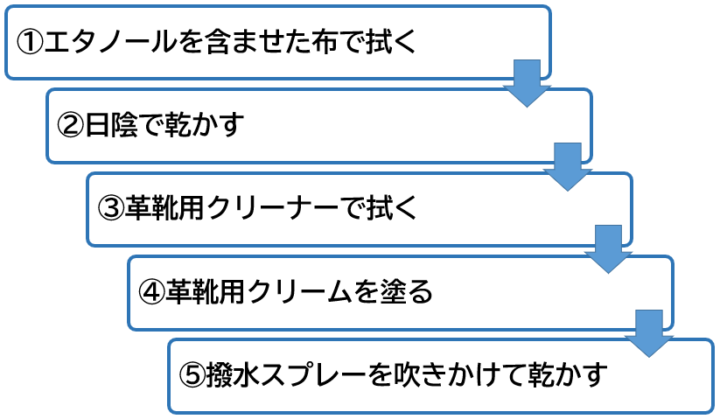

2-2.革靴など洗えない靴は消毒用エタノールで落とす

天然素材で作られている革靴は特にカビが生えやすい靴です。

しかし革製品はデリケートなため、脱色したり傷ついたりする恐れがあるので注意が必要です。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- 布

- 革靴用クリーナー

- 革靴用クリーム

- 撥水スプレー

① エタノールを含ませた布で拭く

靴紐がある場合はあらかじめ外しておきます。

消毒用エタノールを吹きかけた布で革靴のカビを除去します。

また、エタノールによって色落ちする恐れがあるので、最初は目立たない場所で試してください。

② 日陰で乾かす

カビの除去が終わったら、風通しの良い日陰でしっかりと乾かしてください。

軽度のカビならこれで終了ですが、革靴を長持ちさせるためには③以降の手順も行うことをおススメします。

また、エタノールに漂白作用はないため、まだカビが残っている場合も次の手順に進んでください。

③ 革靴用クリーナーで拭く

革靴用クリーナーを布に付けて、革靴全体を拭きます。

④ 革靴用クリームを塗る

革靴を長持ちさせるために革靴用クリームを塗るようにしましょう。

⑤ 撥水スプレーを吹きかけて乾かす

水や汚れから守るために、撥水スプレーを吹きかけてください。

これでカビが発生しにくくなります。

今回は消毒用エタノールを使ったやり方で紹介しましたが、本革など繊細な素材の場合は以下のような革製品用のカビ取りスプレーを使用した方が変色や脱色のリスクが低くて安心でしょう。

コロンブス レザーキュア カビ用ミスト

出典:amazon

■関連記事■【永久保存版】靴・パンプスのカビ取り方法と対策をカビのプロが解説【スニーカー・革靴・スエード】

■関連記事■レザーブーツ&スエードブーツの正しいカビ取りと保管方法をカビ対策のプロが解説

3.玄関の不快な臭いはカビが原因かも?

玄関の不快な臭いの原因として一番に考えられるのは靴です。

汗や皮脂が染み付いた靴は、雑菌が分解する際に悪臭成分を発生させます。

また、汗と雑菌が含まれている靴というのは、カビが繁殖する上で格好の場所です。

放置しておくと、そこからカビが発生する可能性があります。

そもそも玄関は風通しが悪く、湿気がこもりやすいため、靴以外にもカビが発生しやすい場所がたくさんあります。

下駄箱の奥や傘置き場、何か物を置いている場所の裏側など気付かない所にカビが生えているかもしれません。

玄関の臭いが気になるからと、芳香剤や消臭剤を置いているご家庭も多いと思いますが、臭いの元を絶たなければ一時的に改善するだけですぐ元に戻ってしまいます。

しばらく洗っていない靴を洗ったり、カビを除去したりして臭いの元を絶てば、異臭を無くすことは可能です。

後ほど紹介する5.下駄箱のカビを防ぐ5つのポイントを実行することで、不快な臭いも防ぐことができるので試してみてください。

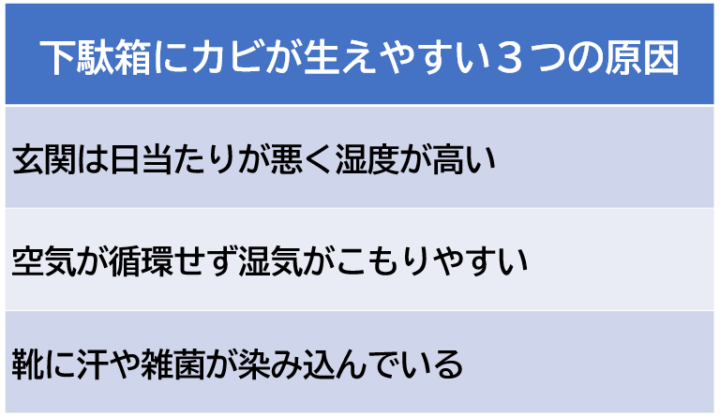

4.下駄箱にカビが生えやすい3つの原因

下駄箱のカビ取りをしても再発してしまい、「なんでこんなにカビが生えやすいんだろう」と思っている方もいらっしゃると思います。

まず、カビが発生する条件は以下の4つが揃っている時です。

- 温度20℃~30℃

- 湿度60%以上

- カビの栄養分がある

- 酸素がある

そして下駄箱の中はその条件が揃いやすくなっています。

ではなぜ下駄箱にカビが発生する条件が揃ってしまうのか。

それには3つの原因が考えられます。

4-1.玄関は日当たりが悪く湿度が高い

玄関は、室内と室外の温度差によってドアが結露したり、湿った傘や靴などが置かれていたりすることで、湿度が上がりやすくなっています。

また、集合住宅にお住まいの方は特にそうだと思いますが、日当たりと風通しが悪い玄関が多くあります。

そうなると玄関が湿度の高い状態に保たれ、下駄箱の湿度にも影響を及ぼしてしまうのです。

4-2.空気が循環せず湿気がこもりやすい

下駄箱は、靴を取り出す時以外は扉が閉めっぱなしになっていることが多い場所です。

一度湿度が上がると、空気が循環しない為、その状態が維持されてしまいます。

下駄箱の扉を開けて意識的に換気しない限り、下駄箱の中は湿気がこもってしまうでしょう。

4-3.靴に汗や雑菌が染み込んでいる

履いた直後の靴には汗が染み込んでいるため、すぐにしまうと下駄箱の湿度が上がります。

また、靴には人間の皮脂や土の中にある菌なども付着しているものです。

カビは様々なものを栄養分にして繁殖するため、靴の汚れもカビの栄養になってしまいます。

汗などが染み込んだ靴を下駄箱に入れることは、カビが好きな湿度も栄養源も提供することになってしまうのです。

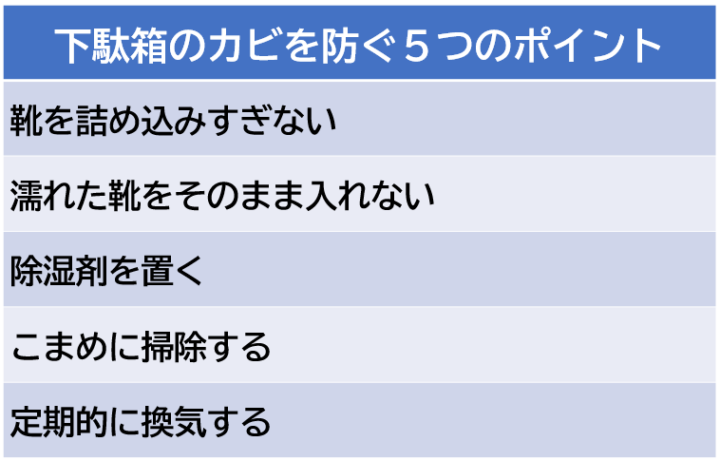

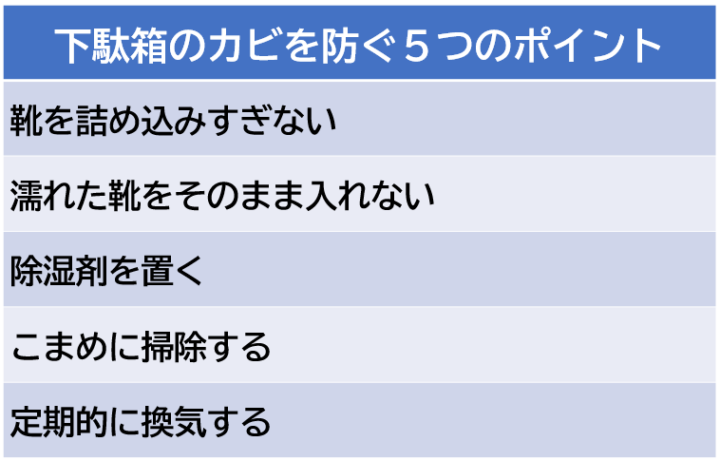

5.下駄箱のカビを防ぐ5つのポイント

下駄箱のカビを防ぐためには、カビが発生する4つの条件である「温度」「湿度」「栄養」「酸素」が揃わないようにするしかありません。

しかし、酸素を無くすことは不可能ですし、温度を調整することも難しいでしょう。

そうなると、湿度を下げて、カビの栄養を絶つのがベストです。

そのためにもカビを防ぐ5つのポイントを押さえるようにしましょう。

5-1.靴を詰め込みすぎない

靴をぎゅうぎゅうに詰めこむと、空気が循環しにくくなりカビが生えやすくなります。

玄関にスペースがあるなら、棚を購入してそちらに分けて入れるようにしたり、いらない靴を処分したりして、隙間を作ってください。

これで下駄箱内の通気性が良くなるでしょう。

5-2.濡れた靴をそのまま入れない

雨などで濡れた靴をそのまま下駄箱に入れると、湿度を上げる原因になります。

また、一見して濡れているように見えなくても、1日履いた靴は汗を染み込んでいるため湿気を含んでいます。

履き終わった靴はすぐにしまわずに、しばらく乾かしてから下駄箱に戻すようにしましょう。

5-3.除湿剤を置く

気を付けていても下駄箱の中は湿気がこもりやすいため、除湿剤を置いて湿度を下げることをおススメします。

エステー 備長炭ドライペット

出典:amazon

白元アース ノンスメルドライ 下駄箱用

出典:amazon

もし家にある物で代用したいということでしたら、重曹を置くことで湿気対策することができます。

その場合は、蓋を開けた瓶や小さなタッパーなどに重曹を入れて置いてください。

固まってきたら新しい重曹に変えるようにしましょう。

使い終わった重曹は掃除などに使用できるので、無駄なく全部使い切ることができます。

5-4.こまめに掃除する

埃などが溜まっていると、カビの栄養源になってしまうので、こまめに下駄箱の掃除をすることでカビを防ぐことができます。

1-3.カビ対策するなら重曹水で掃除を参考にして、重曹水で拭き掃除するのがおススメです。

忙しくて定期的にこんな掃除はできないということでしたら、アルコールのウェットティッシュで拭くだけでも効果はあります。

拭いたらそのまま捨てるだけなので、手が空いている時にパッとできます。

また、拭き掃除した後は完全に乾くまで換気するようにしてください。

5-5.定期的に換気する

カビは空気が滞留する場所に発生しやすいので、定期的に下駄箱の扉を開けて空気を入れ替えるようにしてください。

これによって空気の流れができますし、溜まっていた湿気を放出することができます。

雨の日にやると取り込む空気が湿っているため、晴れた日に行った方が効果的です。

また、扇風機やサーキュレーターを下駄箱に向けて回すと空気が循環するのでおススメです。

6.下駄箱のカビ対策におすすめグッズ4選

現在、下駄箱の臭いやカビを対策するグッズがたくさん販売されているため、これらを活用するというのも1つの手です。

ここではおすすめグッズを4つ紹介します。

置き型の除湿剤は5-3.除湿剤を置くで紹介しているので、そちらを参考にしてください。

備長炭シート

出典:amazon

シートを敷くことで、直接靴が下駄箱に触れないため、汚れ防止になります。

また備長炭は消臭効果や調湿効果があるため、靴の嫌な臭いや湿気を吸い取ってくれるので、カビ対策になります。

コジット パワーバイオ げた箱のカビきれい

出典:amazon

お風呂やトイレなど様々な種類を販売しているパワーバイオのシリーズです。

下駄箱の天井に貼るだけで、消臭と防カビの効果があります。

こまめに交換しなければいけない商品が多い中、約4ヶ月持つというのは魅力的です。

Yoitas コンパクト除湿機

出典:amazon

ペットボトルサイズで電源不要の除湿機です。

下駄箱は狭くて電源がないですが、この除湿機なら置くことができます。

また使い捨ての除湿剤とは違い、半永久的に使えるのでゴミも減らせますし、長い目で見ると経済的です。

丹羽久 置くだけ・かんたんカビ予防剤

出典:amazon

バチルス菌などの有用微生物群が、約3か月間カビ菌の繁殖を抑え続けてくれます。

化学物質不使用で、天然由来成分からつくられているので安心安全です。

7.まとめ

今回は下駄箱のカビ取り方法とカビを発生させない為の対策についてご紹介してきました。

下駄箱のカビは収納している靴にも移ってしまう危険があるので、早急に対処するようにしましょう。

軽度のカビなら消毒用エタノールで除去することが可能です。

頑固なカビは塩素系漂白剤を使用してください。

酸性のものと混ざると有毒なガスが発生する恐れがあるので、塩素系漂白剤を使用する時は必ず換気して行いましょう。

カビは発生してから対処しようとすると、手間が掛かり非常に面倒くさいものです。

その手間を減らすには、やはりカビを発生させないように対策することが一番です。

カビ取りしても、対策してもカビを繰り返してしまう場合は、他にも原因が考えられるかもしれません。

個人で解決できないようでしたら、プロに相談してみてください。

的確なアドバイスや解決策を提案してくれるでしょう。

また、ハーツクリーンでは下駄箱だけでなく、住宅全体のカビも相談を承っています。

カビにお困りの方は是非一度ご相談ください。

下駄箱をカビから守ることは、大事な靴を守ることにも繋がります。

この記事を参考して、カビのない下駄箱を目指してください。