「またカビ!?」を防ぐ方法|5000件の現場から導いた4つの再発防止策とは?

「いつも決まった部屋にカビが生えてしまう…どうすればいいの?」

「もう二度とカビが生えないようにしたい…。」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

結論からお伝えすると、カビは日常的な対策を正しく実践することで、かなりの確率で防ぐことが可能です。

当社の施工後も再発率は低い傾向にありますが、残念ながら「再発ゼロ」とまではいきません。

というのも、防カビ剤の効果を上回るほど、カビにとって好条件の環境が残っている場合、どうしても再び発生してしまうからです。

再発を防ぐには、「カビが発生する4大要因」を抑えることがカギになります。

この4つの要因は単体ではなく、“掛け算”でリスクを高めます。

つまり、ひとつひとつを確実に潰していくことで、再発の確率を大きく下げられるのです。

漠然としたカビ対策では、根本的な解決にはなりません。

「湿度」「室温」などを明確に管理することで、ようやく効果的な対策となります。

そこで本記事では、

- カビが発生しやすい原因

- 再発を防ぐための4つの具体的な対策

- すでに発生してしまったカビの正しい除去方法

について、プロの視点から詳しく解説します。

まずは今あるカビをしっかり取り除き、次に日常的にできるカビ対策を実践していきましょう。

目次

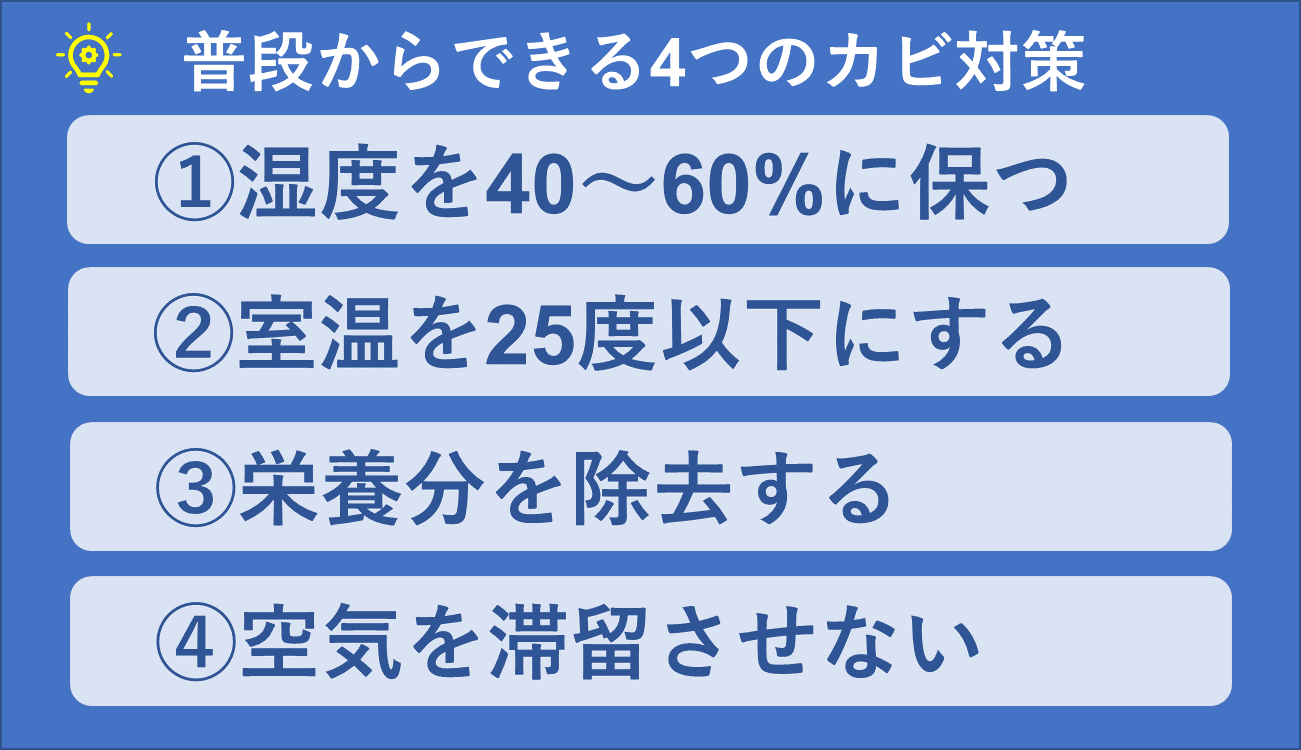

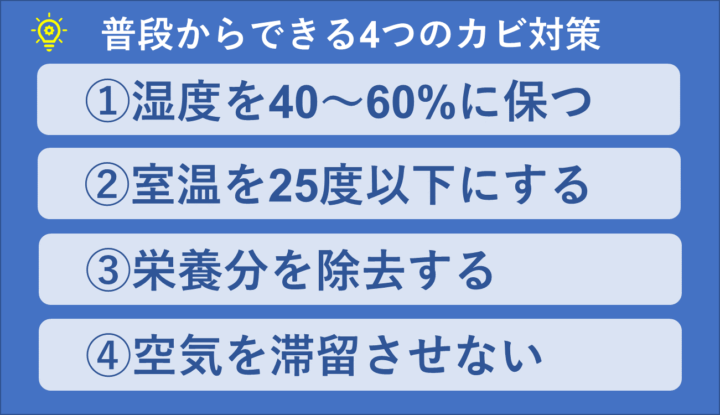

1. 普段からできる4つのカビ対策

冒頭でもお伝えしたように、家の中にカビを生やさないコツは、次の4つの対策を徹底することです。

では普段の生活の中で、一体どのように行動していけばいいのか、具体的に見ていきましょう。

1-1. 湿度を40~60%に保つ

まずは部屋の湿度を40〜60%の間に保つようにしましょう。

理由は、カビは湿度の高い場所を好んで発生するからです。

「湿度なんてどうやって保てばいいの?」と思われる方もいらっしゃると思います。

湿度を調整するには、エアコンの湿度調節機能を活用するようにしてください。

もしご自宅に除湿機があるのであれば、そちらを活用するのもいいでしょう。

また、普段目にする場所に湿度計を置くことで除湿するという意識が高まるので、おススメです。

そして晴れた日には、窓を大きく開けて換気を行ってください。

文部科学省の調査によると、生活の中で存在する様々なカビは、大気中の湿度が60%以下になると、生育することができないとされています。

それだけ湿度の高低が、カビ発生の直接の原因になるため、湿度を適正に保つことが大変重要なのです。

特に、湿度が80〜90%にもなる梅雨の時期や、雨の日などが続くと、室内にカビが生えやすくなるので、注意が必要です。

除湿剤ではダメ??

置き型の除湿剤は、リビングや寝室などの広い空間に置いても、効果が大きく発揮されず、結果として室内の湿度を調整するまでには至りません。

そのため、室内の湿度を全体的に調整したい場合には、除湿剤ではなく、下記で挙げるような4つの方法をお試しください。

| 湿度を40~60%に保つコツ |

| 【コツ①】エアコンの湿度調節機能を使用する 【コツ②】除湿機があれば使用する 【コツ③】湿度計を購入し見やすい場所に置く 【コツ④】晴れた日には窓を開けて換気する |

その代わり、クローゼットや収納棚、靴箱など狭く閉じられた空間であれば、除湿剤は大活躍します。

しっかりと内側の湿度を吸い取ってくれるため、それぞれの場所に適した除湿方法を実践してみてください。

タニタ 温湿度計

出典:amazon

オカモト 水とりぞうさん

出典: amazon

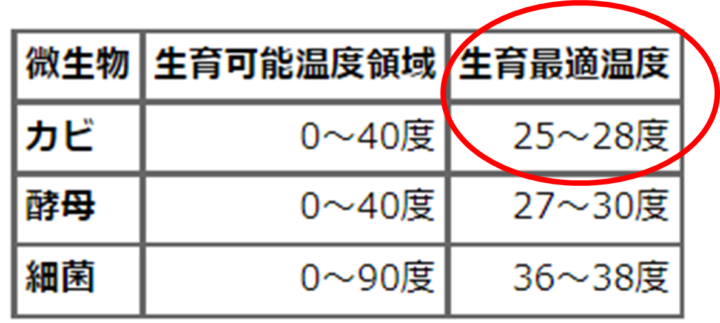

1-2. 室温を25度以下にする

下図をご覧いただくとわかるように、カビは25〜28度の温度下でどんどん増えていきます。

そのため、室温を25度以下にすることでカビの繁殖を抑制することができます。

カビの生育最適温度とは

参照:文部科学省「カビ対策マニュアル 基礎編」より抜粋

自分が涼しいと思っていても、体感は日々変わるためあてにならないものです。

正確な室温を知るためにも、気温計やエアコンの室温調節機能を活用して、できるだけ25度以下をキープできるように気を配っておきましょう。

| 室温を25度以下に保つコツ |

| 【コツ①】エアコンの室温調節機能を使用する 【コツ②】気温計を購入し見やすい場所に置く |

1-3. 栄養分を除去する

カビの発生を抑えるには、カビが餌にしている栄養分を断つことも有効です。

カビは埃や垢、皮脂や石鹸カス、そしてダニの死骸などを栄養にしながら、どんどん成長していきます。

そのため、室内の掃除が行き渡らず、このような「カビの餌」が常に床や壁に付着している状態だと、カビが忍び寄ってしまいます。

それを避けるためにも、まずはこまめに掃除して「栄養分」を溜めないようにすることが重要です。

その中でも特に問題なのが、寝具です。

寝具はダニの死骸を溜め込みやすく、その上で毎日眠ることで、直接アレルゲンとなるダニを吸い込んでしまう可能性があります。

布団を清潔にするには、布団乾燥機を使用しましょう。

多くの方が実践されている天日干しだと、ダニは布団の内側へ逃げ込んでしまい、死滅にはつながりません。

そのため、布団にカビが生えて悩んでいる方は、一度布団乾燥機のご購入を検討してみることをおすすめします。

アイリスオーヤマ 布団乾燥機

出典:amazon

また寝具のカビ取りやカビ対策についてはコチラの記事で詳しく解説しています。

■関連記事■老舗布団屋さんに聞いた布団の正しいカビ取りを徹底解説

■関連記事■マットレスのカビ取り完全ガイド!健康被害を防ぐ7つの対策

■関連記事■枕のカビで健康被害!?枕のカビの取り方と6つのカビ対策をプロが解説

| 栄養分を除去するコツ |

| 【コツ①】こまめに掃除機をかける 【コツ②】こまめに水拭きをする(テレビ・冷蔵庫・電子レンジ等の電子機器の周りは埃が溜まりやすい) 【コツ③】天井もクイックルワイパーなどを逆さにして拭く(アルコール拭きできたら尚よい) 【コツ④】布団は布団乾燥機を活用する |

1-4. 空気を滞留させない

空気を滞留させないことも、ポイントの一つです。

空気が一か所に長時間留まっていると、そこに埃やゴミが溜まることで湿度も上がり、カビが発生しやすくなるからです。

それを避けるためにも、窓を開けたり扇風機やサーキュレーターを使用して、部屋の空気が動きやすいように工夫しましょう。

特に湿気は、天井近くに溜まることが多いので、扇風機やサーキュレーターを回す場合は、上方に向けて回すようにしましょう。

| 空気を滞留させないコツ |

| 【コツ①】窓を開けて換気する 【コツ②】扇風機やサーキュレーターを天井に向けて回す |

カビ防止アイテムに関してはコチラの記事で詳しく解説しています。

■関連記事■プロが選ぶ!防カビ剤おすすめ6選|場所別に最適アイテムを紹介

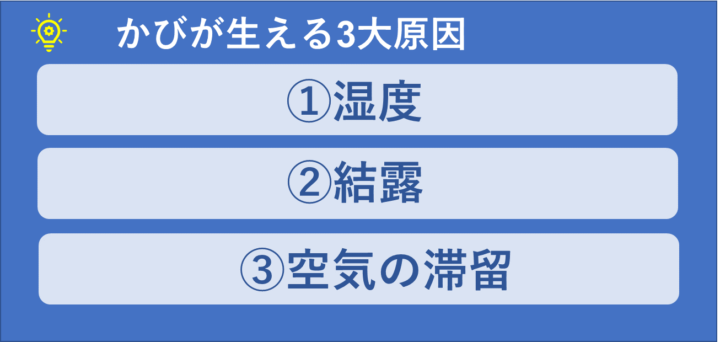

2. カビが生える3大原因は「湿度」「結露」「空気の滞留」

1章でご紹介した対策方法を見てお気づきの方もいらっしゃると思いますが、カビが発生する原因は次の3つです。

2-1. 湿度

カビは湿度が高いと発生しやすくなります。

特に湿度60%以上は、カビにとって快適に過ごせる温度です。そのため、どんどん広がり根を深く下ろしていきます。

家の中で湿度が高い所と言えば、浴室や洗面台、キッチンなどの水回り部分です。

こうした箇所でカビが出来てしまうと、その処理が大変面倒になるため、初めからカビができないよう対策を立てておくことが大切です。

また、カビはこうした水回り部分以外にも、予想もしなかった場所にはびこるものです。

たとえば、クローゼットの中や引き出しの中、家具の裏などです。

そのため、カビが目立ちやすい水回り部分に注意を払うのは当然として、水回り以外の箇所でも、カビが発生する可能性が十分あることを考えて、少しでも家の中の湿度を下げるよう気を付けておく必要があります。

2-2. 結露

カビは結露のできる場所にも発生します。

結露のできやすい場所として、窓枠や玄関扉が挙げられますが、その他にも、外壁と面している室内の壁にも結露ができる場合があるので、注意が必要です。

結露は、外の気温と室内の温度の差で発生します。

そのため、冬に結露に悩まされる方が多いのではないでしょうか。

この結露を放置しておくと、窓や壁だけでなく、窓枠やゴムパッキン、カーテンレースやカーテンそのものまでぐっしょりと濡れてしまい、気づくとそのすべてにカビが浸透してしまいます。

そうならないためにも、結露が発生したら、すぐに雑巾などで水滴を吸い取るようにしてください。

また、結露吸水テープなどを窓に貼り、水分が残らないよう対処することをおすすめします。

2-3. 空気の滞留

1-4. 空気を滞留させないでもご紹介したように、空気の滞留がカビ発生の原因となります。

空気が一か所に留まってしまうと、その場所に埃や湿度が集まり、カビが生えやすい環境が整ってしまうからです。

空気の滞留を解消するためには、こまめな換気を行うこと、または扇風機やサーキュレーターを使用して、室内の空気が循環するように工夫することが大切です。

■関連記事■3600件カビの現場を調査した私だからわかるカビる家の特徴10選

アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ

出典:amazon

3. カビが生えてしまった場合の除去方法

「湿度」「室温」「栄養分の除去」「空気の滞留に気を付ける」といった4つのカビ対策を実践しても、カビが生えてしまうことがあります。

それは、目に見えないカビ菌を根元からしっかり断ち切れていないことが原因です。

カビ菌は放置しておくと、あちこちに胞子をまき散らします。

壁や床に付着した胞子が成長すると、目に見えるカビになってくるため、しっかりとカビ菌を退治しておく必要があります。

ここでは、その手順について見ていくことにしましょう。

3-1. 【洗い流せる場所】トイレ、浴室、洗面所などの水回り

最初に、トイレ・浴室・洗面所のケースをご紹介しましょう。

強い臭いが室内にこもったり、カビの胞子が舞ったりするため、作業の際は必ず換気するようにしてください。

それからカビ取り剤をカビに塗布します。軽い汚れの場合は数分後、ひどい汚れの場合は20〜30分ほど放置します。

その後、シャワーなどでカビ取り剤をしっかりと洗い流します。

トイレや洗面所のカビ取りについてはコチラの記事で詳しく解説しています。

■関連記事■【プロが教える】トイレの黒カビを除去する方法とおすすめアイテム紹介

■関連記事■洗面台のカビの再発に困っている方必見!洗面台のカビ取りと対策をプロが徹底解説

頑固なカビが生えやすい浴室の場合は、さらに工夫が必要です。

浴室は、シャンプーや石鹸のカスで汚れており、それを取り除かないとカビ取りをしても再発してしまう可能性があるからです。

また、浴室のタイルやゴムパッキンには、奥までカビが多く残っています。

そういったカビを根絶するためにも、ラップで覆うパックが効果的です。

以下手順を説明します。

| 浴室のカビ取り方法 |

| ①カビ取りする箇所の汚れと水気を取り除く ②カビ取り剤をカビに塗布する ③キッチンペーパーを上から貼り付ける ④その上から、さらにカビ取り剤を噴霧する ⑤ラップで覆って20~30分置く ⑥ラップをはがし、よく水洗いする |

浴室のカビ取りは、コチラの記事でも詳しく解説しています。

■関連記事■お風呂の頑固なカビ取り8STEP|掃除後のカビ予防法まで徹底解説

3-2. 【洗い流せない場所】壁紙、家具、天井など

洗い流せない場所(室内の壁や家具、天井など)では、水回りのカビ取りで使用するような塩素系のカビ取り剤の使用はおススメできません。

理由は壁や木材が傷んでしまったり、毒性の強い水酸化ナトリウムという成分が残ってしまう恐れがあるからです。

液剤(カビ取り剤)の選び方

市販のカビ取り剤(カビキラーやキッチンハイターなどの塩素系洗剤)は、水濡れできないものには使用できません。

なぜなら、

- 水酸化ナトリウム(乾燥後再度水に溶けると強いアルカリ性に。皮膚炎症、皮膚壊死、失明などのリスクあり)

が含まれているからです。

そのため、市販のカビ取り剤を使用後は、よく洗い流したり、水拭きを徹底しましょう。

安心して使用できるカビ取り剤は?

安心してカビ取り剤を使用していただくためには、弊社が開発した「カビ取りマイスター」「クリーンプロテクション」をお勧めします。

カビ取りマイスターは、水酸化ナトリウムを含まない防カビ・カビ取り製品です。

クリーンプロテクションは、銅イオン光触媒を使用した液剤で、人体に害のない安全な成分で作られています。

壁や家具、天井の詳しいカビ取り方法や対策はコチラの記事で紹介しています。

■関連記事■壁に生えた気持ち悪いカビを一瞬で除去!最強の技をカビ取り業者が解説

■関連記事■プロが教える正しい家具のカビ取りと6つのカビ対策【タンス・棚・ソファetc.】

■関連記事■天井のカビは壁の13.5倍危険!?天井のカビを一瞬で除去する方法を徹底解説

3-3. 【洗濯機が使えるもの】服・カーテンなど

服やカーテンにカビが生えてしまったら、以下のように順を追って判断していきましょう。

- カビが広がっていたり、変色部分が大きければ捨てる

- 一部だけカビが生えていたら、漂白剤&洗濯で除去する

漂白剤には酸素系漂白剤と塩素系漂白剤があります。

塩素系漂白剤を色柄ものに使用すると色落ちしてしまうので、基本的には酸素系漂白剤を使用してカビ取りすることになるでしょう。

おススメの酸素系漂白剤

グラフィコ オキシクリーン

出典: amazon

素材によっては漂白剤を使用できないものもあるので、その場合は3-4.【水がNGなもの】バッグ・靴などを参考にしてください。

漂白剤が使用できる衣類なら、ぬるま湯に漂白剤を溶かし、その中に衣類などを入れて漬けおきしましょう。

服やカーテンのカビ取りの詳しいやり方はコチラの記事で解説しています。

■関連記事■【プロ監修】カビが生えた服も安心!正しく落として再発を防ぐ5つの対策【完全保存版】

■関連記事■カーテンのカビを取る方法や6つの対策をカビ取りのプロが徹底解説

3-4. 【水がNGなもの】バッグ・靴など

バッグや靴、漂白剤を使用できない布製品にカビが生えてしまった場合は、消毒用エタノールを使用してカビ取りをしましょう。

カビはアルコールに弱い性質があるため、消毒用エタノールを吹きかけることで死滅させることが可能です。

おススメの消毒用エタノール

ドーバー パストリーゼ77

出典:amazon

ただしエタノールには漂白効果がないため、カビの色素を落とすことはできません。

徹底的にカビを除去するのであれば、クリーニング業者などのプロに任せるようにしましょう。

バッグや靴のカビ取り方法についてはコチラの記事で詳しく解説しています。

■関連記事■布製品のカビ取りと防止マニュアル|洗えない布製品の安全な除去法もプロが解説

■関連記事■【永久保存版】靴・パンプスのカビ取り方法と対策をカビのプロが解説【スニーカー・革靴・スエード】

また、カビは少しでも残っていると再発しやすいため、カビ取りの専門業者に依頼して、ガス滅菌などの特殊方法でカビを除去することをおススメします。

ガス滅菌については、6-2. ガス滅菌などの専門技術でカビ除去ができるで詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

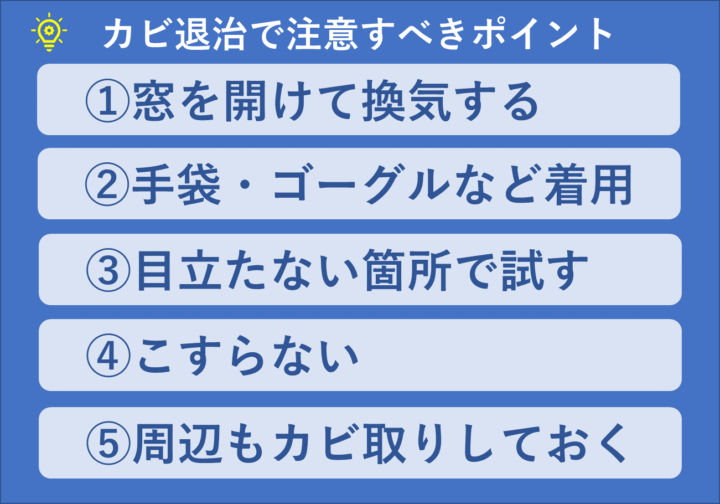

4. カビ退治で注意すべき5つのポイント

カビを除去する際は、以下の点に気を付けて作業を進めましょう。

4-1. 窓を開けて換気をする

カビ取りをする際は、必ず窓を開けたり換気扇を使用して、積極的に換気を行いましょう。

カビ取り剤は臭いが強く、うっかり吸い込んでしまうと気分が悪くなったり、頭痛を引き起こします。

そうならないためにも、窓を少なくとも2か所以上あけて、空気の通りを良くしたうえで、カビ取り剤を使用するようにしましょう。

4-2. マスク、手袋、ゴーグルなどを装着する

作業にあたっては、マスク・手袋・ゴーグル・長袖の服などを着用して、カビ取り剤から肌を保護しましょう。

前述したように、カビ取り剤には非常に強い薬が用いられています。

特に、配合成分のうち水酸化ナトリウムは、水に溶けると強いアルカリ性を持ち、皮膚に触れると深い炎症を起こす場合があります。

もちろん目や口に入っても大変危険なため、マスクや手袋、ゴーグルで保護することで、安心してカビ取りの作業に臨むことができるのです。

4-3. 脱色しないよう目立たないところで試す

まずは、脱色具合を調べるために、目立たないところに塗布して試してみましょう。

カビ取り剤は、除菌・漂白作用のある次亜塩素酸ナトリウムを含んでいるため、一度付着すると、脱色してしまいます。

そのため、いきなりカビの場所に噴霧するのではなく、目立たない隅っこや裏側に塗布してみて、色の落ち具合を確認してから、作業を進めると安心です。

4-4. こすらない

カビはごしごしこすり落としてはいけません。

なぜなら、力任せにこすることで、カビ菌を奥へと押しこんでしまうからです。

お風呂のタイルや壁紙の奥に入り込んでしまったカビを放置すると、一旦は表面が綺麗になったように見えても、数日すると再びカビが生え始めてしまいます。

正しいカビ取りの方法としては、カビ取り剤を撒いたらしばらく放置し、カビや汚れが浮き上がってきたら、水で洗い流すことです。

これでカビ菌の根元まですっきり除去できるでしょう。

4-5. カビ以外の周辺スペースもカビ取りをしておく

カビ以外の周辺スペース(50cm〜1mほど)も、カビ取りをしておきましょう。

カビはあちこちに胞子を浮遊させることで、次々場所を変えて生えてしまいます。

特に、もともとカビが出来ていた場所の周りには、こうした胞子が多く付着している可能性があります。

そのため、周りを一緒にカビ取り剤で掃除しておけば、カビがこれ以上生える心配がなくなり、掃除も楽になります。

カビの除去方法に関してはコチラの記事でも詳しく解説しています。

■関連記事■【場所別】カビ取り専門業者が教えるカビ取り方法を丸ごと解説!

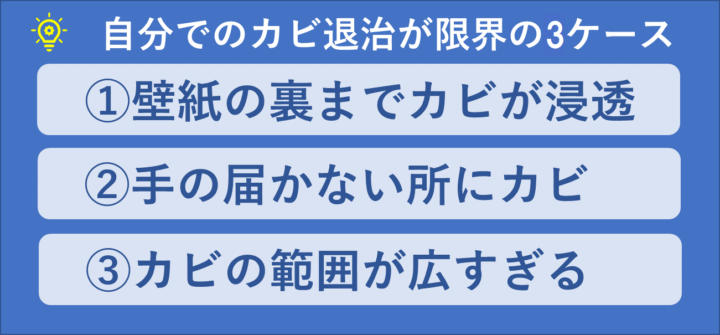

5. 掃除してもカビが生えてくる!自力でのカビ対策が難しい3つのケース

せっかくカビ退治をしたのに、しばらくしたら、またカビが生えてきてがっかりしたという経験をされた方も多いでしょう。

カビ取り対策も、ある程度までくると自力では難しくなってきます。

「ある程度」とは、たとえばこのようなケースです。

5-1. カビが壁紙の裏にまで浸透してしまっている

カビが壁紙を通り越して、裏側の石膏ボードやコンクリートにまで浸透してしまった場合です。

ここまでくると、カビの根が建物の大切な部分に深くまで入り込んでしまっているため、自分でカビ取りをしたくても難しいでしょう。

最後まで取り切れず、中途半端にカビを残してしまう可能性が高いため、カビ取り専門の業者にお願いしましょう。

5-2. 手の届かない場所に生えている

天井や床下など、私たち住人には手の届かない場所にカビが生えてしまった場合も、プロの業者にお願いした方が賢明でしょう。

天井の隅っこや多少のカビであれば、はしごを使用したりすればなんとかなるかもしれませんが、そもそも作業中にカビ取り剤が顔にかかったり、目に入ったりするリスクがあり、大変危険です。

また、床下にまで生えてしまったカビは、しっかりと状態を見極めてもらい、早急に徹底したカビ除去を行う必要があります。

5-3. カビの生えている範囲が広すぎる

カビの生えている範囲が、壁一面だったり、クローゼットの内部に広範囲にわたっているなど、あまりにも広い場合もプロの業者にカビ取りをお願いしましょう。

ここまで来ると、ご自分でできることは限られており、中途半端なカビ対策しか施せません。

かえってカビを根本的に除去できず、再発を繰り返す事態にもなりかねませんので、しっかり専門家に対処してもらいましょう。

6. 自力で解決できない場合はハーツクリーンへ

前述したような、ご自分では除去しきれないカビの場合は、カビ取り専門のプロであるハーツクリーンへぜひご相談ください。

弊社では、カビ取りのプロとして、独自の液剤や手法を確立しているだけでなく、多くの学会や研修会に参加しながら、知識をスキルのブラッシュアップを行っています。

カビ取りのプロとして、お客様に安心してご相談いただけるために、次のような強みを備えています。

| ハーツクリーンの強み |

| 【特徴①】世界初の特許技術でカビを根絶する 【特徴②】ガス滅菌などの専門技術でカビ除去ができる 【特徴③】カビの専門家が日々研究し知識が豊富 【特徴④】カビ再発を防ぐための丁寧なアフターフォロー 【特徴⑤】リフォームなども視野に入れた総合的な提案 |

6-1. 世界初の特許技術でカビを根絶する

世界初の特許技術で、カビを根元から断ちます。

当社で開発したこの特許は、カビを防ぎながら、表面に付着したカビ菌を同時に殺菌していく技術です。

そのため、カビを再発させることがほとんどなく、安心して清潔な室内でお過ごしいただけます。

6-2. ガス滅菌などの専門技術でカビ除去ができる

ガス滅菌技術を使用することで、カビの生えたバッグや靴、美術品や衣類などを清潔な状態に戻すことができます。

カビ取りをしたい物を、ガス殺菌工場までお送りいただく場合と、ガス滅菌車で現場までお伺いする場合との2パターンでお選びいただけるため、工期や費用削減にもお役立ていただけます。

これまで諦めるしかなかった、水洗いできないものを、しっかりカビ除去させていただきます。

6-3. カビの専門家が日々研究し知識が豊富

カビ防止の専門家として、多くの社員が学会や研修会に参加し、日々知識の向上をはかっています。

こうして蓄えたカビの知識と技術を生かして、お客さまのお困りごとに親身に対応させていただけます。

6-4. カビ再発を防ぐための丁寧なアフターフォローがある

カビの再発を防ぐための、丁寧なアフターフォローを実施しています。

カビの再発が二度と起こらないよう、弊社で作成した独自マニュアルをお客さまにご提供しています。

また、カビ除去後のご相談などありましたら、適宜アドバイスをさせていただいています。

防カビコーティングをご依頼いただいたお客さまに向けては、6か月間の保証期間を設けています。

この期間、カビについてのご不安がありましたら、いつでも対応させていただけます。

6-5. リフォームなども視野に入れた総合的な提案ができる

カビを除去するためのリフォームなども視野に入れた、総合的なご提案ができます。

当社には、カビについての技術だけではなく、建築・内装などの建物周りから、液剤・細菌・栄養学などの知識を持つ多くの専門家が集まっています。

宅建業の資格も保持しているため、「カビの生えた家を売ってしまいたい」「この機会に家探しをしたい」といったお客さまのご要望に合わせて、不動産の紹介も行うことが可能です。

7. まとめ

今回は、普段からできる4つのカビ対策についてご紹介してきました。

①~④までを実践するのに、具体的な方法としては以下の通りです。

| 湿度を40~60%に保つコツ |

| 【コツ①】エアコンの湿度調節機能を使用する 【コツ②】除湿機があれば使用する 【コツ③】湿度計を購入し見やすい場所に置く 【コツ④】晴れた日には窓を開けて換気する |

| 室温を25度以下に保つコツ |

| 【コツ①】エアコンの室温調節機能を使用する 【コツ②】気温計を購入し見やすい場所に置く |

| 栄養分を除去するコツ |

| 【コツ①】こまめに掃除機をかける 【コツ②】こまめに水拭きをする(テレビ・冷蔵庫・電子レンジ等の電子機器の周りは埃が溜まりやすい) 【コツ③】天井もクイックルワイパーなどを逆さにして拭く(アルコール拭きできたら尚よい) 【コツ④】布団は布団乾燥機を活用する |

| 空気を滞留させないコツ |

| 【コツ①】窓を開けて換気する 【コツ②】扇風機やサーキュレーターを天井に向けて回す |

上記は、カビが生えてしまう3大原因である、「湿度」「結露」「空気の滞留」を解決するためのカビ対策となります。

普段からこうした対策を意識して、掃除の中に取り入れていくことで、効果的なカビ対策ができます。

今回の記事を参考にしながら、ぜひ始められるところから実践して、カビのない綺麗な空間を目指してください。