カビ取りのプロ直伝!押入れのカビ取りと二度と再発しないための対策

「北側の部屋の押入れはいつも湿気がこもっていて、カビが生えやすくて困っている」

「押入れにカビが生えたら、収納していた布団や服にも移ってしまった」

押入れは布団や服、思い出の品など様々な物を収納する大事な場所です。

しかし、襖を閉め切っていることが多いため、湿気がこもりやすくカビに悩まされている方も少なくありません。

また、カビが発生してからしばらく放置していると、押入れだけでなく収納している物にもカビが移ってしまう恐れがあり、最悪の場合すべて捨てる羽目になることも考えられます。

そのような事態になるのを避けるためにも、押入れにカビを見つけたらすぐに対処するようにしましょう。

そこで今回、押入れにカビが発生した際のカビ取り方法をご紹介します。

| この記事でわかること |

|

カビ取り方法だけでなく、再発させないための対策などもご紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

目次

1.押入れで市販のカビ取り剤の使用を避けるべき理由

カビは酸性のため、アルカリ性に弱い性質です。

特にお風呂場やキッチンのカビ取りで使用している塩素系のカビ取り剤は強アルカリ性なので、非常にカビに効きます。

しかし木材はほとんどが弱酸性です。

酸性のカビがアルカリ性に弱いように、弱酸性の木材もアルカリ性に弱いため、カビ取り剤を使用すると木材が傷んでしまいます。

そのため押入れでカビ取り剤を使用すると、木材の強度が落ちたり変色する恐れがあります。

また、最後に洗い流したりできないため、不要な成分が残って木材を腐食させることもあるかもしれません。

そのような理由から押入れではカビ取り剤ではなく、酸性や中性の液剤を使用することをおススメします。

押入れのカビ取りに向いているもの

- エタノール(中性)

- 次亜塩素酸水(酸性)

■関連記事■【プロが教える】木材のカビ取り|おすすめの5つのカビ取り剤

2.表面のカビはエタノールで除去する

カビには黒カビや白カビ、青カビなどたくさんの種類がありますが、白カビなど表面に発生しているカビならエタノールで死滅させることが可能です。

2-1.エタノールとは

エタノールとはアルコールの一種で、エチルアルコールとも呼ばれています。

ちなみにエタノールは濃度によって呼び方が異なります。

- 無水エタノール………アルコール濃度99.5%以上

- 消毒用エタノール……アルコール濃度70~95%

無水エタノールの方が濃度が高いので、効果がありそうですが、無水エタノールは揮発性が高いため、消毒用エタノールの方がカビの殺菌効果があります。

アルコール濃度70%前後が最も高い殺菌能力を発揮し、この濃度が高くなっても低くなっても効果が激減します。

そのためカビ取りには、消毒用アルコールの濃度を使用するのがベストなのです。

2-2.事前準備と注意事項

まずはカビ取りで必要なものを用意します。

用意するもの

- 消毒用エタノール

- スプレーボトル

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

カビ取り前に押入れの中身を全て取り出します。

もし押入れだけでなく、収納していた衣類や布団などにもカビが生えていたら、それらのカビ取りもしましょう。

カビが生えたまま押入れに戻すと、そこからカビが繁殖するので、せっかくカビ取りしても無意味なものになってしまいます。

布団のカビ取りと衣類のカビ取りは以下の記事を参考にして行ってください。

■関連記事■老舗布団屋さんに聞いた布団の正しいカビ取りを徹底解説

■関連記事■服にカビがついたときのお手入れ方法|安心して着られる5つの対策

■関連記事■絶対に諦めたくない!大事な着物にカビが生えた時の正しい対処法とカビ対策

注意事項

- 換気してマスクを身に付ける

- 火気の近くで使用しない

- 押入れ全体のカビ取りをする

カビはマイコトキシンという毒素を排出しています。

カビ取りの最中に大量にカビの胞子を吸い込むことでアレルギー症状を引き起こすこともあるので、必ず換気して、マスクを身に付けるようにしましょう。

また、エタノールは引火する恐れがあるため火の近くでは使用しないでください。

そして、カビは人間の目には見えないほど小さな胞子を飛ばして繁殖するため、目視でできるカビ以外にも広がっている可能性があります。

そのためカビが生えているのが一部だとしても、押入れ全体のカビ取りをした方が確実です。

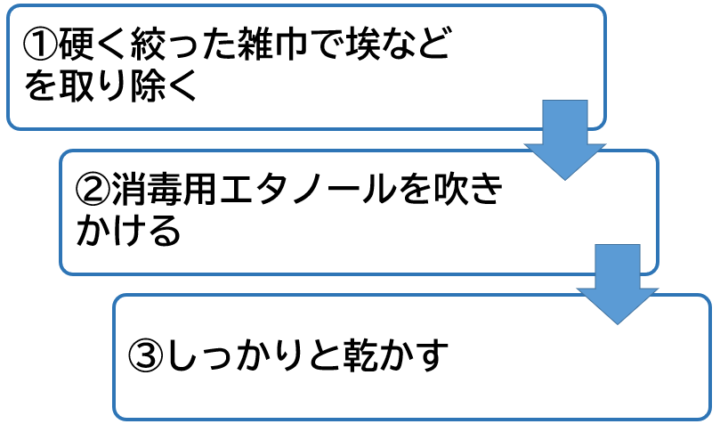

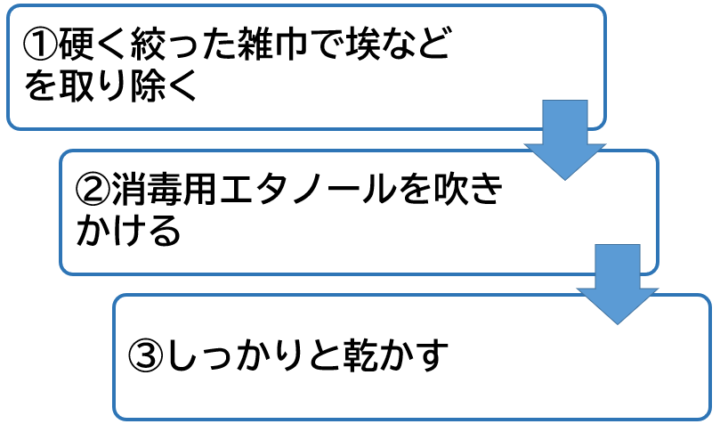

2-3.カビ取り手順

押入れの中身を出し、部屋の換気ができたら早速カビ取りに入っていきます。

①硬く絞った雑巾で埃などを取り除く

硬く絞った雑巾で、押入れに溜まった埃や虫の死骸などを取り除いてください。

②消毒用エタノールを吹きかける

消毒用エタノールを吹きかけます。

カビが発生している部分だけでなく、全体に吹きかけるようにしてください。

③しっかりと乾かす

消毒用エタノールが完全に蒸発するまでしっかりと乾かしてください。

乾いたのを確認してから、押入れの中身を戻すようにしましょう。

2-4.エタノールのおすすめ商品

健栄製薬 消毒用エタノール

出典: amazon

濃度76.9~81.4vol%のエタノールのため、このままカビ取りができます。

カビ取り以外にも日々の生活で使用する物や手指の除菌にも使用可能です。

ドーバー パストリーゼ77

出典:amazon

酒造会社のノウハウから生まれたアルコール製剤で、アルコール分77%です。

スプレータイプなのでスプレーボトルに移さずに、このままカビ取りで使用できます。

■関連記事■青カビの脅威から住宅を守る!カビの除去と対策を専門家がアドバイス

3.黒ずみもあるなら次亜塩素酸水で除去する

次亜塩素酸水もエタノールと同様に漂白効果はありません。

しかしアルカリ性物質による木材の黒ずみの場合、次亜塩素酸水の酸性で中和させることができます。

3-1.次亜塩素酸水とは

次亜塩素酸水とは次亜塩素酸を主成分とする酸性の溶液のことです。

木材は弱酸性であることが多いため、酸性の次亜塩素酸水なら傷めることなくカビを除去できます。

そして名前が似ているので混同してしまう方も多いのですが、「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」は別物です。

塩素系漂白剤の主成分は次亜塩素酸ナトリウムですが、アルカリ性で皮膚に付着したり目に入ると、最悪の場合皮膚壊死や失明などの恐れもある強力なものです。

また最後に洗い流しが必要なので、押入れのカビ取りには向きません。

次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めても次亜塩素酸水になるわけではないので、注意しましょう。

3-2.事前準備と注意事項

まずは必要なものを準備します。

用意するもの

- 次亜塩素酸水(400ppmに薄めたもの)

- スプレーボトル

- 雑巾

- マスク

- ゴム手袋

粉末の場合は、水道水で溶かして次亜塩素酸水を生成してください。

そしてエタノールでのカビ取りと同じように、押入れの中身を全て出してください。

衣類や布団など、収納しているものにカビが生えている場合は、それらのカビ取りもしましょう。

■関連記事■老舗布団屋さんに聞いた布団の正しいカビ取りを徹底解説

■関連記事■服にカビがついたときのお手入れ方法|安心して着られる5つの対策

■関連記事■絶対に諦めたくない!大事な着物にカビが生えた時の正しい対処法とカビ対策

注意事項

- 換気してマスクを身に付ける

- 押入れ全体のカビ取りをする

カビを吸い込まないように窓を開けて換気し、マスクを身に付けてください。

見えないカビの胞子を死滅させるために、カビが目視できるところだけでなく、押入れ全体のカビ取りを行うようにしましょう。

3-3.カビ取り手順

押入れの中身を出し、部屋の換気ができたら早速カビ取りに入っていきます。

①硬く絞った雑巾で埃などを取り除く

硬く絞った雑巾で、押入れに溜まった埃や虫の死骸などを取り除いてください。

②次亜塩素酸水を吹きかける

スプレーボトルに次亜塩素酸水を入れ、押入れの中に吹きかけます。

カビが発生している部分だけでなく、全体に吹きかけるようにしてください。

③硬く絞った雑巾で拭く

黒ずみが落ちるまで放置し、その後硬く絞った雑巾で拭きます。

④しっかりと乾かす

水分が蒸発するまでしっかりと乾かしてください。

乾いたのを確認してから、押入れの中身を戻すようにしましょう。

3-4.次亜塩素酸水のおすすめ商品

エスエーシーラボ ジアニスト

出典:エスエーシーラボ株式会社

人間の肌に近い微酸性の次亜塩素酸水です。

すでに水溶液になっているためそのまま使用できますが、保管期間は粉末よりも短くなっています。

3ヶ月以内に使い切るようにしましょう。

除菌研究所 次亜塩素酸水生成パウダー

出典:amazon

水道水に溶かすことで、次亜塩素酸水を生成することのできるパウダーです。

水道水に溶かす手間はありますが、その分長期間の保管ができます。

4.それでもカビが除去できない時の対処方法

カビの状態によっては、2.表面のカビはエタノールで除去するや3.黒ずみもあるなら次亜塩素酸水で除去するをやっても完全にカビを除去できないことがあります。

その場合は「4-1.プロ用のカビ取り剤を使用する」もしくは「4-2.カビ取り業者に依頼する」のがいいでしょう。

4-1.プロ用のカビ取り剤を使用する

ハーツクリーンでは、カビ取り業者が使用している液剤を誰でも使用できるように改良したカビ取りマイスターキットという商品を販売しています。

プロと同等のカビ取り剤なのでカビの殺菌力が高いのはもちろんですが、安全性を徹底的に追及して開発されたカビ取り剤ですので、毒性の強い成分は含まれていません。

そのため押入れのような市販のカビ取り剤が使用できない場所でのカビ取りも可能です。

また、キットには防カビ剤も含まれているため、カビの除去だけでなく再発を防ぐことも可能です。

4-2.カビ取り業者に依頼する

自力でのカビ取りが難しい場合はやはりカビ取り業者などのプロに任せるのが一番です。

押入れのカビ取りでは塩素系カビ取り剤を使用できない為、どうしても黒カビの色素が残ってしまったり、範囲が広いと完全に死滅させることが難しい場合があります。

カビは根本から除去できていないと再発する可能性が高いものです。

カビ取り業者は市販のものとは違うカビ取り剤を使用し、専用の機械を使用しているため、範囲が広い場合でもカビを完全に死滅させることができます。

更に防カビもしてくれるので、カビが頻繁に発生しやすい場所でも再発しにくくなります。

ハーツクリーンは、これまでに10000件以上のカビの調査、5000件以上の施工実績があります。

その中には官公庁や上場企業、病院など、より高いレベルを求められる現場での経験も多数あります。

「カビ取り業者って料金が高いのでは…?」と不安でしたら、まずはカビの相談や現地調査をお願いしてみましょう。

ハーツクリーンでは初回の相談を無料で行っていますし、エリアによっては現地調査も無料です。

まずは一度気軽にご相談ください。

また、現在住んでいる家がカビが生えやすいから、カビが生えにくい家に引っ越したいと考えている方はコチラの記事を参考にしてみてください。

■関連記事■【カビ専門宅建士が教える】もうカビに悩まない!カビだらけの家を高く売却してカビのない家に引っ越す不動産テクニック

5.押入れにカビが生えてしまう原因

カビが発生する条件とは以下の4つが揃った時です。

- 温度20℃~30℃

- 湿度70%以上

- カビの栄養分がある(埃や虫の死骸など)

- 酸素がある

カビはジメジメしていて、汚れている場所を好む傾向にあります。

それでは押入れの場合、どのような時に4つの条件が揃ってしまうのでしょうか。

5-1.自宅の環境が原因

カビの生育に大きく影響を与えるのは湿度です。

湿度が60%を超えたあたりからカビが生育しやすくなり、湿度が高ければ高いほど繁殖する速度が上がります。

要するに湿度が上がりやすい家は、カビが繁殖しやすい家であることが多いです。

例えば北側の部屋であまり換気されていない部屋は、時期によってはジメジメしやすい傾向にあります。

そしてその部屋の押入れももちろん湿度が上がりやすくなります。

他にも、老朽化により漏水していたり、押入れの裏側にお風呂や洗面所などがあると湿気がたまり湿度を上昇させます。

漏水や雨漏りが原因ならすぐに修理するようにしてください。

それ以外の場合は簡単に環境を変えることができないので、湿気がこもらないように対策するしかありません。

6.二度とカビを再発させない!押入れのカビを防ぐ方法を参考にしてカビ対策を行うようにしましょう。

また以下の記事ではカビが生えやすい古い家やマンション、団地のカビ対策を紹介しているので、参考にしてみてください。

■関連記事■古い家がカビ臭い!原因と対策をカビ取りのプロが解説

■関連記事■これでマンションのカビの9割を予防できる!?マンションのカビ対策10選

■関連記事■他のマンションとは違う!?団地に特化したカビ取りとその後の対策徹底解説

5-2.日々の生活が原因

押入れの中に物をたくさん詰め込んで、襖も開けずに換気していないと、押入れの中で空気が循環せずに湿気がこもります。

カビは空気が滞留するところに発生しやすいので、通気性が悪いとカビが生えやすくなります。

また、人間が食事しないと生きていけないのと同じで、カビも栄養がないと生育できません。

もし着用後の服など汚れているものを入れたり、長い間掃除していない押入れは、カビの栄養源が豊富にある状態になります。

そうなるとカビは繁殖しやすくなり、どんどん広がってしまうのです。

■関連記事■カビ対策について5000件のカビ取りを行ったプロが徹底解説

■関連記事■カビ防止には「防カビ剤」が効果的!場所別のお勧めアイテム6選

6.二度とカビを再発させない!押入れのカビを防ぐ方法

5.押入れにカビが生えてしまう原因でお伝えした通り、カビは湿度が高くて汚れているところに発生しやすいものです。

要するに湿度を抑えて、押入れの中を綺麗に保っていれば、カビの繁殖を抑えることができます。

ここでは押入れのカビ対策を5つ紹介するので、是非試してみてください。

- 物を詰め込みすぎない

- 湿っぽい服や布団を入れない

- こまめに襖を開けて換気する

- 定期的に中身を出して掃除する

- 除湿剤などカビ防止グッズを置く

6-1.物を詰め込みすぎない

物を隙間なく詰めこんでいると、空気が循環されずに湿気がこもりやすくなります。

思い切って不要な物は捨てて、押入れの中に隙間を作るようにしましょう。

また、布団を収納している場合はその下にすのこを置くのも効果的です。

すのこを敷くことで隙間が生まれて、空気が循環するようになります。

すのこは吸湿性のある桐やヒノキがおススメです。

ただし吸湿性があるということは水分を含むことになるので、長期間放置しているとすのこにカビが生えることがあります。

定期的にすのこを取り出して、天日干しするようにしてください。

6-2.湿っぽい服や布団を入れない

一度着用した服をそのまま押入れに入れると、汗による湿気で湿度を上げたり、付着している食べカスなどの汚れがカビの栄養源になってしまう恐れがあります。

基本的には服を洗濯してから収納するようにしてください。

もしスーツやコートなど洗濯できない服を収納したい場合は、半日ほど干して汗などの水分を飛ばし、付着した汚れも取り除くようにしましょう。

また、使用した布団をしまう場合も一度乾かす必要があります。

人間は睡眠時にコップ1~2杯の汗をかいているため、すぐに布団をしまうと湿気がこもります。

起床後、1時間程は布団をめくった状態で置いておき、その後押入れにしまうようにしてください。

6-3.こまめに襖を開けて換気する

襖を閉めっぱなしにしていると、湿気がこもった状態になってしまうので定期的に換気することが大事です。

襖を片方だけ開けるのではなく、両方の襖を中央に寄せて空気を流れやすくしてください。

そして扇風機やサーキュレーターを押入れに向けて回すことで、押入れの中の空気を循環させることができます。

雨の日など湿度が高い日に行うと、押入れに取り込む空気も湿っぽくなってしまうので、カラッと晴れた日や、エアコンで除湿しながら行うようにしましょう。

6-4.定期的に中身を出して掃除する

物をたくさん収納している押入れは、部屋などと比べて掃除する頻度が少ないと思います。

しかし掃除していない押入れは埃や虫の死骸、人間の髪の毛などが溜まっていきます。

カビはそれらを栄養源にして繁殖していくので、掃除していない押入れはカビにとって居心地の良い場所になってしまいます。

手間はかかりますが、カビを防ぐためにも定期的に押入れの中身を取り出して掃除するようにしましょう。

その時、ついでに押入れの中身もしっかり乾燥させてください。

これで押入れが綺麗になるだけでなく、押入れの湿度を下げることにも繋がります。

6-5.カビを防ぐためのアイテムを活用する

押入れのカビを防ぐために様々な商品が販売されていますので、上手く活用してカビを防ぐようにしましょう。

6-5-1.除湿剤

押入れのカビ防止商品で定番なのは、やはり除湿剤です。

湿気は真ん中よりも四隅、上よりも下に溜まりやすいものなので、その辺りの位置に除湿剤を置くと効率よく湿気を吸い取ってくれます。

また、除湿剤は湿気を吸い込むと水が溜まってそれ以上吸ってくれなくなるので、効果がなくなったらすぐに新しいものと交換してください。

addgood SUPER除湿でかでか

出典:amazon

800mlと大容量の除湿剤なので、交換する頻度を減らすことができます。

白元アース ドライ&ドライUP NECO 1000mL

出典:amazon

こちらも1000mLと大容量なので交換頻度が少なくて済みます。

また、使い終わったら水を捨てて折りたたんで捨てられる使用になっているので、ゴミ捨てが楽なのも魅力的です。

6-5-2.すのこ

押入れに隙間を作ることがカビ防止に繋がります。

手っ取り早く隙間を作るにはすのこを置くのがおススメです。

押入れ収納 桐すのこ

出典:楽天市場

布団などの下にすのこを敷くだけでなく、横にもすのこを立てかけることで更に通気性をよくすることができます。

6-5-3.カビ防止

「貼るだけ」「吹き掛けるだけ」でカビを防いでくれる商品をご紹介します。

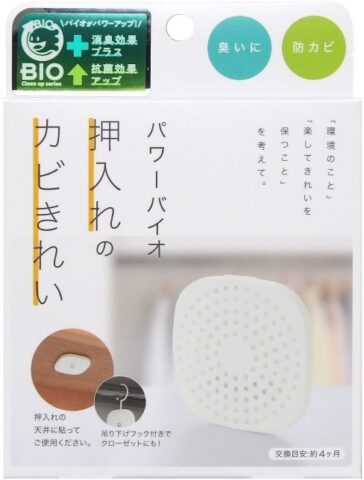

コジット パワーバイオ 押入れのカビきれい

出典:amazon

押入れの天井に貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し、カビ臭さを抑えてくれます。

純閃堂 防カビ侍 水性タイプ

出典:amazon

押入れに吹きかけるだけで、カビの発生を防ぐことができます。

■関連記事■カビ取り業者が教える!クローゼットのカビ対策マニュアル

■関連記事■【カビのプロが教える】クローゼットのカビ対策と最強のアイテム10選

7.まとめ

今回は押入れのカビ取り方法を中心にご紹介しました。

押入れは木材でできているため、市販のカビ取り剤の使用は控えるようにしましょう。

代わりに消毒用エタノールか次亜塩素酸水を使用しましょう。

消毒用エタノールの場合は以下の手順でカビ取りを行ってください。

もし黒ずみもあるようでしたら次亜塩素酸水でカビ取りしましょう。

それでもカビ取りできない場合は、個人でカビ取りできる限界を超えているかもしれません。

これ以上悪化する前にカビ取り業者に相談することをおススメします。

ハーツクリーンでも押入れのカビ取りを行っています。

初回相談は無料ですし、現地調査もエリアによっては無料ですので、是非一度弊社までご相談ください。

押入れにカビが発生すると、収納している物にもカビが移る危険があり、早めに対処することが重要です。

押入れのカビを完全に除去し、大切な洋服や物などを守るようにしましょう。