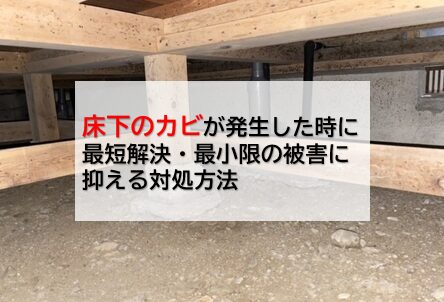

床下のカビが発生した時に最短解決・最小限の被害に抑える対処方法

普段目にすることのない床下ですが、実は知らない間にカビが繁殖しているということがあります。

当社では、2020年度、床下のカビ取り施工のご依頼が年間約50件ありました。

そのうち新築時から築3年目の床下のカビ取りが年間約40件と約80%占めています。

残りの20%は、近年水害が全国のいたるところで発生しているため、それによって発生していました。

新築時に床下にカビが発生した場合は、こじれる事が多く、裁判にまで発展するケースは少なくありません。

酷い場合だと、工務店責任で家を建て替えたという案件もありました。

カビは発生してから時間が経つと悪化して酷くなってしまうので、早期対応が非常に大事になってきます。

そこで今回は、カビ取り専門業者だからわかる床下のカビ新常識と正しい対策についてお伝えします。

是非この記事を参考にして、床下のカビのお悩みから解放されましょう。

目次

1.床下にカビが発生した現場の特徴

これまで弊社では床下のカビ取りを多数行ってきました。

そして床下にカビが発生してしまう住宅には、いくつか共通点があることがわかりました。

1-1.埋め立て地・沼地

一般的にカビは湿気を好む習性があります。

そして田んぼや沼地だった場所を埋め立ててご自宅を建てていた場合、土に湿気が多く含まれていることがよくあります。

実際に弊社に床下のカビのことでお問合せいただいた住宅の中でも、元々田んぼや沼地だったというケースはよくあります。

1-2.基礎パッキン工法

昔の住宅は、基礎コンクリートの部分に約15㎝×30㎝くらい通気口を作って、通風や換気を行っていました。

しかしそれでは角部分が換気しにくかったり、基礎コンクリートに穴をあけるため、その部分からひび割れを起こすこともありました。

そこで最近では、ベタ基礎にしていることもあり、基礎パッキン工法を採用している住宅が多くなっています。

基礎パッキン工法はシロアリ、防虫対策や基礎の強度といった点で優れています。

また、メーカーのパンフレットや書籍で確認すると、満遍なく空気が流れるため換気に有利だという意見や、従来の通気口と換気量は変わらないという意見もありました。

しかしカビ対策の視点のみの印象では、基礎パッキン工法の住宅にカビ取り施工に行くことが多い気がします。

特に多いのが築1年~2年の築浅の建物です。

また、一度再発するとカビが酷くなりやすく、再発率が高い印象です。

以前床下の1か月の温湿度のデータを取ったところ、10月頃という比較的湿度が落ち着いている時期に、床下の湿度が常時80%を超えている現場もありました。

基礎パッキン工法はメリットも多いですが、カビ予防のためには湿度対策は必須だと思っていた方がいいでしょう。

■関連記事■新築はカビが発生しやすいって本当!?原因と対策をカビ取りのプロが徹底解説

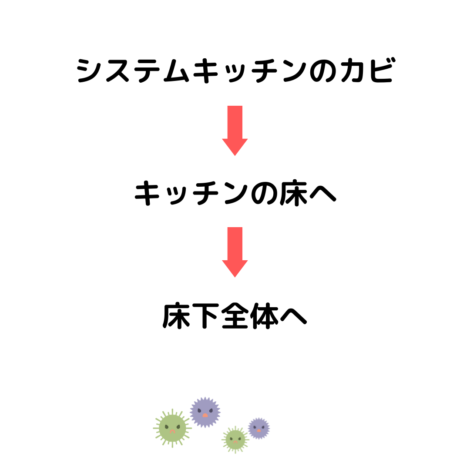

1-3.システムキッチン

システムキッチンから床下にカビが移ってしまい、いつの間にか床下全体に広がってしまうケースがあります。

そして、システムキッチンにカビが発生した現場の場合、ほとんどが青カビです。

青カビは再発しやすい傾向にあるため、問題が長引くことも少なくありません。

キッチンだけだったのが、いつのまにか他に移って全部屋の床を剥がすといったこともありました。

■関連記事■床のカビ取りと予防をカビ対策のプロが徹底解説【フローリング・クッションフロア・カーペット】

1-4.漏水

トイレやお風呂などの配管が老朽化していたり、ジョイント部分から漏水したりして、カビが発生してしまうケースもあります。

水道管の漏水よりも特に問題になりやすいのが、汚水雑排水の漏水です。

ここで漏水すると、栄養豊富な水分を壁が吸って、壁全体にカビが回ってしまうことがあります。

弊社で施工した住宅では、床や壁、天井などをすべて取り払ってスケルトンリフォームするほど悪化してしまった事例がありました。

■関連記事■古い家がカビ臭い!原因と対策をカビ取りのプロが解説

1-5.床上・床下浸水

近年では台風やゲリラ豪雨によって水害が発生し、住宅が床上・床下浸水したことでカビが発生することもあります。

- 床下浸水とは・・・浸水した深さが宅地の基礎から50㎝未満の場合

- 床上浸水とは・・・浸水した深さが宅地の基礎から50㎝以上の場合

水が引いて乾燥しても、対処が不十分だと菌が繁殖し、カビの発生へと繋がってしまいます。

床下は目にする機会も少ないですし、お風呂やリビングなどと違ってカビが発生してもなかなか気づけない場所だと思います。

しかし、放置すると確実にカビが繁殖し、建材を痛めるため、床下浸水時もしっかり対策を行うことが大切です。

■関連記事■カビ取り業者が教える!床下浸水が原因で起こるカビの対策方法

■関連記事■カビ対策会社が教える台風・集中豪雨による災害後の水害カビ対策

2.床下のカビを放置すると発生する4つの問題点

床下は普段目にすることがないため、カビの発生に気付かないこともよくあります。

もしカビの発生に気付くのが遅れた場合や、気付いていたのに放置していた場合は、以下のようなことが発生するかもしれません。

2-1.シロアリが発生する

シロアリもカビと同じで、湿気がある場所・環境を好みます。

シロアリが住み着いてしまうと、新築・中古関係なく住宅の基礎や柱などを食い荒らしてしまい、家の寿命が短くなってしまう恐れがあります。

2-2.カビ臭がするようになる

床下にカビが発生していると、それが上にあがってきて、家の中がカビ臭くなるかもしれません。

カビの臭いに近いものは、雑巾や絵の具、墨のような臭いでしょう。

この臭いがしてきたらカビが発生しているサインになります。

「カビの臭いを嗅いでいる=カビ毒を吸っている」と考えた方がいいでしょう。

カビ毒を吸い込むと、肺炎やアレルギーなど健康被害が発生するかもしれません。

自力で床下に潜り込んでカビの発生箇所を探すというのは難しいと思うので、家の中にカビがないのにカビ臭さを感じた場合は、一度専門業者に相談してみてください。

2-3.腐食する

カビを放置していると、カビの菌によって建材を痛めてしまう恐れがあります。

もしカビの中に木材腐朽菌が含まれているとより建材が脆くなってしまい、建物の基礎の寿命を著しく短くしてしまうかもしれません。

2-4.カビの再発率が急激に上がる

床下という特徴上、いくら丁寧に施工してもカビの再発率が床上よりも高くなる傾向にあります。

初期段階でカビ取りすれば、ほぼ再発は無いのですが、放置したカビは一気に再発率が高くなります。

■関連記事■カビ放置による大きすぎる代償!今すぐカビ対策すべき5つの理由

3.原因究明するときの方法

床下のカビの原因を突き止めるためには、以下の方法で行うことができます。

3-1.ファイバースコープを使う

ファイバースコープは内視鏡の1つで、細いチューブの先にカメラが付いている機械です。

人が入れない隙間にも通すことができるので、床下チェックの際には必需品となるでしょう。

ただし、潜れるところをファイバースコープのみで終わらせるのは、見落とす危険性があるのでお勧めできません。

3-2.床下に潜る

本格的な調査時は必ず潜って、どこにカビが集中しているのか、どんな色のカビなのか、配管からの漏れは無いのかを確認する必要があります。

ペンライトのみで確認すると見落とす恐れがあるため、いくつか置き型のライトを使用するのがいいでしょう。

3-3.床を剥がす

床下が狭くて潜ることが難しい場合には、床を剥がすという方法もあります。

手間と費用がかかるやり方ですが、どうしても実際に見ないと分からないことが多くあります。

カメラだけだと見落とす可能性があるので、可能であれば一度剥がしたほうが早期解決できると思います。

3-4.データロガーを活用する

データロガーとは、温湿度を計測し収拾したデータを保存する装置です。

カビは湿度が60%以上、温度が25度以上になるとカビが一気に増殖します。

問題発生してから社内協議し、アクションを起こせるまで時間がかかるため、その間にデータを集めておくことで、最適な対策を見つけるヒントになります。

例えば、外の湿度が50%の日に、床下内部の湿度が90%を超えている場合は、明らかに何か不具合が発生しているか、換気が不十分だと言えます。

それを把握することで次の行動が見えてくるでしょう。

4.絶対にやってはいけない対策方法

カビを発見した際に、間違った対処方法をするとカビの被害が大きくなることがあります。

悪化して裁判に発展したり、建替えることになったりしたケースも実際に見てきました。

カビを発見したら早期対応は重要ですが、以下の3つの対策はやらないようにしてください。

そうすることで被害額を最低限に抑えることができます。

4-1.掃除機で吸う

カビが発生している時に、掃除機で吸い込む方がいらっしゃいます。

しかし、一般的な掃除機で吸い込んだ場合、フィルターを通過して排気口からカビの胞子をばら撒き、カビの被害を悪化させてしまいます。

青カビや白カビは表面に発生しているカビなので、掃除機で吸い込むことで一時的に綺麗になったようにみえるでしょう。

しかしそれはカビが死滅したわけではない為、すぐに再発します。

過去の事例では、掃除機で吸って室内に排気したことで、家全体にカビが回ってしまったというお客様がいらっしゃいました。

結果として本来よりも大幅にコストがかかってしまいました。

そのようなことにならないためにも、掃除機で吸うという方法は絶対にしないでください。

4-2.削る

木を削っても、カビの菌は死滅するわけではありません。

むしろカビの菌がついた木くずが舞ってしまい、他の場所にもカビ菌が付着する可能性があるので、逆効果となってしまうでしょう。

4-3.水で拭く

青カビや白カビは、水拭きするだけでも見た目は綺麗になるでしょう。

しかしカビは拭き取るだけでは死滅しないため確実に再発しますし、カビが好きな水分を与えているだけなので、カビが繁殖を促していることにもなります。

また、拭く時に汚れた雑巾を使っていると、水分だけでなくカビの栄養も与えていることになるので、ただ悪化させているだけです。

一時的に綺麗になっても、恐らく青カビであれば1~2週間程度で再発し、前回よりも酷くなっていることが考えられます。

5.床下カビ対策3ステップ

ここまでで色々とお伝えしてきましたが、我々がいつも行っている手順は3つです。

「範囲特定と原因究明→カビ取り→環境改善」

業者によっては、カビ生えたら換気や乾燥させれば問題ないと考えているところもあります。

しかし、換気をしたら単純にカビの胞子を拡散させ、カビの被害を広げただけになってしまいます。

乾燥させても、発生してしまったカビは死滅しません。

床下のカビを最短・最小限の被害に抑えるために、以下の3ステップを行うようにしましょう。

STEP1.範囲特定と原因究明

まずは床下に潜ってどこまでカビが侵食しているのか調査をします。

局所的なのか全体に広がっているのか、断熱の裏は大丈夫なのかなどチェックしてください。

それと同時に、漏水がないのか確認し、データロガーを設置します。

時間が無い時は一週間程度でもいいので、温湿度をはかって異常な数値が出ていないか確認を行ってください。

STEP2.除カビ・防カビ作業

ある程度原因と環境改善の方向性が決まったら、環境改善のための土台を作る必要があります。

よくカビが発生したので、換気や炭を入れましたという方がいるのですが、一度発生した菌は自然になくなることはありません。

除カビ・防カビをしないで環境改善した場合、酷くなることもあります。

これ以上酷くならない為に、まずはカビ菌を確実に除去しましょう。

そして菌が増殖しないために防カビコーティングを行うのが一番です。

除カビ防カビは早ければ早いほど再発の確率を下げ、かつ作業範囲を小さくすることが出来るため、トータルコストを抑えることが出来ます。

STEP3.環境改善

データロガーを活用して、温湿度など問題ないのか確認し、それに合わせて換気口や除湿機、調湿材などで対策を行います。

ここで考えられる対策としては以下の3つです。

①換気扇を入れる

②防湿シートを敷く

③床下調湿剤を置く

①換気扇を入れる

床下換気扇とは、モーターでファンを回して湿気を含んだ空気を排出し、外から新鮮な空気を入れることができる床下用の換気扇のことです。

これを使うことで床下の空気の停滞を防ぎ、常に空気を循環させることで、湿度対策をすることができます。

また、これをすることで、カビと同じく湿っている環境を好むシロアリを防ぐことも可能です。

立地や建物の構造にもよりますが、通常床下換気扇は30坪ほどの住宅であれば、2台~4台の設置が好ましいと言われています。

②防湿シートを敷く

床下の砂利や土の上に敷いて、土壌から湿気が上がってくることを防ぐためのシートです。

厚さ0.1mm~0.2mmでポリエチレン製のものが主流です。

③床下調湿剤を置く

床下調湿剤は床下の湿度が高いときは湿気を吸い、逆に湿度が低くなっている時は湿気を吐き出し、適切な湿度を保ってくれる働きがあります。

床下調湿剤にはいくつか素材があります。

素材1:ゼオライト

火山活動によって長い年月をかけて作られた天然素材です。

また表面には目に見えない細かな穴があいており、吸湿性が高く、脱臭力もあり、吸湿効果に関しては半永久的に続きます。

素材2:シリカゲル

食品の乾燥剤として使用されていることが多い素材です。

多孔質物質と呼ばれており、吸湿性が高く、なおかつ湿気を吸っても濡れないというメリットがあります。

素材3:竹炭

小さな穴が開いていて、吸湿性に優れています。

また消臭効果や防虫、防菌効果もあります。

ただし、調湿材は常に湿度が高い場合は調湿材で対応しきれないことがあります。

湿度が低い時がないと調湿剤に湿気が溜まったままになるため、逆に調湿材にカビが発生するということもあるのです。

6.床下のカビでよくある質問

弊社はお客様からカビに関する質問をされることが多くあります。

その中で床下に関する質問で特に多い内容をまとめてみました。

6-1.業者に依頼せず自力で対処できないの?

カビの発生メカニズムや原因についてお伝えしてきましたが、床下にカビが発生してしまった場合、床下に慣れている人ではないとカビを取ることは難しいです。

理由としては以下の3つが考えられます。

- 床下は狭く、うつ伏せやあおむけ状態になるため作業が難しい

- 防護服、防護マスクをしていないと、カビ菌を吸ってしまったり、カビ取り剤がかかってしまう危険性がある

- 日頃カビを見ている人でないと、汚れとカビの区別がつかないことがある

弊社が販売しているカビ取りマイスターというカビ取り剤を使用するで、我々と同じレベルのカビ取りと防カビをすることは出来ます。

しかし、同じ液剤を使っても、カビ取りのプロが施工を行った場合と、カビ取り経験がない方が施工を行った場合ではカビ取りの精度が全く異なります。

もしそれでも自力でカビ取りを行うという場合は、市販のカビ取り剤ではなく弊社専用のカビ取り剤を使用しましょう。

カビ取りマイスターキットなら、除カビ剤だけでなく防カビ剤もセットなので、カビの再発を防ぐことができます。

また市販のカビ取り剤と違って危険な成分が含まれていない為、安心してご使用いただけます。

カビ取りマイスターキットは以下のリンクより購入できますので、是非ご検討ください。

6-2.床上・床下浸水の緊急事態時の対策はどうやるの?

床下・床上浸水してしまった時は、泥や汚水などの処理、乾燥、除菌が重要なポイントになってきます。

付着した泥や汚水をそのままにしていると菌が繁殖し、カビの発生に繋がってしまいます。

放置せずにきちんとした対処をするようにしてください。

床下浸水してしまった時の対処方法に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

■関連記事■カビ取り業者が教える!床下浸水が原因で起こるカビの対策方法

最寄りの役場でも対応マニュアルを用意していたり、除菌剤を配布しているケースもあります。

弊社でも大規模災害時には、緊急的に除菌剤を提供することもありますので、緊急時は弊社ホームページのお知らせをご確認ください。

もし水害によってカビが発生してしまった場合は、業者に依頼するのが一番です。

しかし費用の問題で難しかったり、広範囲に水害が発生していると業者に頼んでも順番待ちになってしまったりして、すぐに業者に依頼できないということもあるでしょう。

ここではどうしても自力で行う場合のカビ取り方法を紹介します。

カビ取りマイスターキットを使用したカビ取り方法

カビ取りするなら、先ほども紹介した弊社のカビ取りマイスターキットをおススメします。

それ以外に、以下のものをご自身でご用意ください。

用意するもの

- 手袋

- マスク

- ゴーグル

- 長袖長ズボン

- 新品の雑巾

- スコップ

- ホース(バケツ)

- サーキュレーター(扇風機)

カビ取り手順

①ホースやバケツを使って汚水を水で流す

②しっかりと乾燥させる

③除カビと防カビをする

④しっかり乾燥させる

①ホースやバケツを使って汚水を水で流す

水害が原因で床下のカビが生えてしまった場合は、まず汚水を水で流します。

流れ込んできた汚水には、土だけではなく、道端に捨てられていたゴミや草木、糞尿なども含まれており、様々な菌やウイルスが付着しています。

放置すると異臭がしてきますし、健康被害が発生する危険があるため、早めに対処しましょう。

洗い流しても残ってしまった泥などは、スコップやほうきなどで集めて、処理するようにしてください。

②しっかりと乾燥させる

水分が残っているとそれがカビの栄養源になってしまいます。

また、住宅の基礎や建材などが腐ってしまうこともあるので、サーキュレーターでしっかり乾燥させるようにしてください。

サーキュレーターがなければ、扇風機でも大丈夫です。

③除カビと防カビをする

カビ取りマイスターキットを使って、除カビと防カビの作業をしましょう。

施工マニュアルや動画があるので、初めての方でも簡単にできるようになっています。

④しっかり乾燥させる

サーキュレーター(扇風機)を使ってしっかり乾燥させてください。

次亜塩素酸ナトリウムを使用したカビ取り方法

予算などの関係で、どうしてもカビ取りマイスターではなく市販のものでカビ取りしたい場合は、次亜塩素酸ナトリウム(キッチンハイターなど)を使うという方法もあります。

ただし、キッチンハイターには、水酸化ナトリウムというタンパク質を溶かす働きがあり、洗い流さない限り残ってしまいます。

また塩素ガスも発生する恐れがあるため、狭い床下での作業時はマスクを着用し、しっかり換気を行うなど対策が必要です。

そういった点でカビ取りマイスターの除カビ剤は食品添加物としても使用されている成分で作られた殺菌剤なので、分解されやすく、比較的安全に使用できます。

また、防カビ剤もセットなので、カビの発生を抑制できるのでおすすめです。

次亜塩素酸ナトリウムで広範囲のカビ取りをするのは危険を伴うため、小さい範囲の時や応急処置くらいで考えていた方がいいでしょう。

用意するものやカビ取り手順は基本的にカビ取りマイスターキットで行う時と同じですので、バケツやホースで洗い流し、乾燥させた後に以下の手順でカビ取りしてください。

①キッチンハイターなどの場合は希釈する

②新品の雑巾につけて、浸水した箇所を拭き上げる

③水で洗い流すか水拭きをする

④しっかり乾燥させる

①キッチンハイターなどの場合は希釈する

原液のままだと強すぎるので、水を入れて濃度に希釈します。

キッチンハイターなどを使う場合は、10倍に薄めてください。

ただし、カビキラーなどのカビ取り剤を使う場合は、原液のままで問題ありません。

②新品の雑巾につけて、浸水した箇所を拭き上げる

新品の雑巾につけて、浸水した箇所を拭き上げましょう。

ちなみに一番効果的な方法は農業用の蓄圧式噴霧器なので、ある場合はこちらを使用しましょう。

これを使って全体的に噴霧していきます。

③水で洗い流すか水拭きをする

液剤を残すと良くないため、水で洗い流すか、水拭きをしましょう。

その際、金属部分は錆の原因になってしまうため、しっかりと拭いてください。

④しっかり乾燥させる

サーキュレーター(扇風機)を使ってしっかり乾燥させてください。

花王 キッチンハイター

出典:amazon

ジョンソン カビキラー

出典:amazon

6-3.業者に依頼した場合の費用はどのくらい?

業者にカビ取りをするとなった場合、最も気になるのは施工費用だと思います。

リフォーム業者や掃除業者がついでにカビ取りするのと、専門のカビ取り業者が作業するのでは、やり方や使う液剤も違うため、金額も異ってきます。

また、床下の高さ、土かコンクリートかなど、現地の状況によって大きく異なるため、一度現地を見てもらうことをお勧めしています。

もし事前に大まかな費用を知りたいという場合は、弊社のホームページで簡単に概算費用を出すことができます。

是非こちらからご確認ください。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

■関連記事■【カビ専門宅建士が教える】もうカビに悩まない!カビだらけの家を高く売却してカビのない家に引っ越す不動産テクニック

7.まとめ

弊社にはこれまでに床下のカビ取り依頼がたくさんありました。

その依頼の傾向から、築古の住宅にカビが発生するのは漏水や床下浸水が多く、自然発生するカビはそれほど多くないことがわかりました。

逆に自然発生しやすいのは、高気密高断熱である近年の住宅です。

特に、埋立地などの湿地は床下に湿気が溜まりやすいため、カビのリスクが高い傾向にあります。

「新築だからカビなんて生えない」と思っている方も多いと思いますが、実際は築浅の住宅でカビに悩んでいる方はたくさんいらっしゃいます。

「自分の家は大丈夫」という考えは大変危険ですので、少しでもカビで不安なことがありました、是非弊社までご相談ください。

参考資料

・李憲俊 「おもしろサイエンス カビの科学」

・日経ホームビルダー 「健康被害と不朽を防げ!100の失敗に学ぶ結露完全解決」

・国土交通省 家庭での被災想定

・厚生労働省 健康な日常生活を送るために シックハウス症候群の予防と対策