「木の窓枠に生えたカビってどうやって取るのだろう」

「洗い流すことのできない木製家具のカビを取りたい」

木材についたカビを取ろうとすると、以下の2つのことが問題になります。

- 洗い流しの必要なカビ取り剤が使えない

- 素材を傷めて強度や意匠性を損ねる

実際、木材のカビの多くは、窓枠やベッド等の大型家具など室内で発見することが多いため、丸洗いができなかったり替えがきかなかったりするものが多いです。

しかしカビを放置するのは、見た目が気持ち悪いだけでなく、健康面への悪影響も心配です。

木材のカビ取りは、「洗えない」「室内から動かせない」ことを前提に、素材を傷めないカビ取り剤を選ぶ必要があります。

そこでこの記事では、木材のカビ落としに使えるおすすめの商品と、場所や原材料別の木材のカビ取り方法について、分かりやすく解説します。

| この記事でわかること |

|

この記事を読むことで、木材に生えたカビを取り除き、見た目にも衛生的にも気持ちの良い空間を手に入れることができます。

目次

1.木材のカビ取りは市販のカビ取り剤で取れるのか

木材についたカビも、市販のカビ取り剤で落とすことができます。

しかし、そもそも木材に使うことをおすすめできない成分を含んだカビ取り剤が多いのです。

木材のカビで悩んでいるあなたに、まずは下記のことをご説明していきます。

- 木材のカビに塩素系や酸素系の漂白剤は基本的には使うべきではない

- 木材のカビ取りにはエチルアルコールと次亜塩素酸水を使うべき

その上で、木材についたカビの色や状態に合わせた、正しい液剤の選び方をお伝えします。

※厳密にはプロは塩素系のカビ取り剤を使いますが、扱いが非常に難しく高い技術力が無いと綺麗に仕上がらず素材を傷めてしまうため、おすすめしておりません。

1-1.木材のカビに塩素系や酸素系の漂白剤は使うべきではない

風呂場やキッチンなどで使うカビ取り剤で、木材についたカビは取れるのでしょうか。

結論から言うと、カビは取れます。

しかし、確かにカビは取れますが、一方で濃度や放置する時間、施工手順を間違えると木材そのものを傷めてしまうことで強度が落ちたり、洗い流せないことによって不要な成分が内部に残ることで、腐食したりする危険が出てきます。

以下は、一般的なカビ取り剤に使われている液剤の液性です。

| 種類 | 液性(ph) |

| 塩素系漂白剤 | アルカリ性 |

| 酸素系漂白剤 | 弱アルカリ性 |

カビそのものは酸性のため、アルカリ性の液剤で取り除くのがもっとも効果的です。一般的なカビ取り剤の多くが塩素系漂白剤や酸素系漂白剤を主成分に使っているのは、こうした理由からです。

しかし、住宅で使われる建具や木製家具などの木材の多くは弱酸性のため、アルカリ性の液剤を使うと変色したり、場合によっては劣化の原因にもなったりします。

木材についたカビを取るのに、塩素系漂白剤や酸素系漂白剤の入った一般的なカビ取り剤を使うことは、おすすめできません。

1-2.木材のカビ取りにはエチルアルコールと次亜塩素酸水を使うべき

弱酸性の木材についたカビを取るには、木材と同じ弱酸性または中性の液剤を使います。

カビの菌を死滅させる効果のある、弱酸性および中性の液剤は、以下のふたつです。

| 種類 | 液性(ph) |

| エチルアルコール | 中性 |

| 次亜塩素酸水 | 強酸性〜微酸性 |

エチルアルコールも次亜塩素酸水も、カビのタンパク質を溶解させたり変質させたりすることで、カビ菌を死滅させます。

ちなみにエチルアルコールとはエタノールのことです。

カビ取りには、エタノールの中でも殺菌力が高い消毒用エタノールを使用するようにしましょう。

次亜塩素酸水は、「次亜塩素酸」「次亜塩素酸カルシウム」「ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム」という成分で表記されています。

上記の2つの液剤は、塩素系や酸素系の漂白剤のようにカビを死滅させる効果があります。

【!注意!】「次亜塩素酸水」と「次亜塩素酸ナトリウム」はまったく別のもの

塩素系漂白剤の成分は「次亜塩素酸ナトリウム」というもので、名前は似ていますが性質はまったく異なるものです。

| 次亜塩素酸水 |

次亜塩素酸ナトリウム (塩素系漂白剤) |

|

| 液性(ph) | 強酸性〜微酸性 | アルカリ性 |

| カビの殺菌力 | ◯ | ◯ |

| 人体への害 | ほとんどない | あり |

| 洗い流し | 金属の場合は必要 | 常に必要 |

次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めても、次亜塩素酸水にはなりません。成分表示をよく確認し、正しく使ってください。

1-3.木材のカビ取りはカビの状態や色で使い分ける

木材のカビ取りができるふたつの液剤は、以下のように性質や利点が異なります。

| エチルアルコール | 次亜塩素酸水 | |

| 液性(ph) | 中性 | 強酸性〜微酸性 |

| カビの殺菌力 | ◯ | ◯ |

| 黒ずみ除去 | できない | できる |

| 人体への影響 | ほとんどない | ほとんどない |

| 洗い流し | 不要 | 金属の部分は必要 |

| 保存 | 原液で長期保存可能 | 時間と共に急速に効果が消失 |

特に着目したい違いが、「黒ずみの除去ができるかどうか」と「保存期間」です。

カビが木材の表面だけに生えている場合は、エチルアルコールでの拭き取りがもっとも手軽で効果的です。

表面カビの除去と、カビ菌の死滅を同時に行うことができます。

木材が黒く変色を起こしている場合、次亜塩素酸水を一定時間浸透させることで、黒ずみの緩和ができます。

カビの死滅と、見た目の復活に最適です。

ただし、次亜塩素酸水は製造時または水溶液作成時をピークとして、除菌力が時間と共に下がっていくものです。そのため、水溶液になっているものを買った場合は3ヶ月ほど、自分で水溶液を作って使用する場合は3週間ほどで使い切る必要があります。

黒い変色をなくすために浸透時間を置く際にも、塗り直しを行う必要があるので注意してください。

カビの状態や木材の変色具合、使い勝手などから、シーンに合った液剤を選びましょう。

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

2.木材のカビにおすすめのカビ取り剤5選

木材のカビを除去できる、エチルアルコールと次亜塩素酸水を主成分とした、おすすめの商品は以下の5つです。

エチルアルコール

次亜塩素酸水

それぞれの特徴と、購入できる場所をご案内します。

2-1.エチルアルコールのおすすめ商品

健栄製薬 消毒用エタノール

カビに有効な高濃度アルコールを含有し、原液のままカビ取りをしたり、水で薄めて日常的な除菌に使ったりできます。ドラッグストアで手軽に購入でき、長期保存も可能です。

- 有効成分: エタノール(濃度76.9~81.4vol%)

- 参考価格: 1,200円(500ml)

出典:Amazon

ドーバー パストリーゼ77

酒造会社のノウハウから生まれた高濃度アルコール製剤(77%)。カビをはじめ細菌やウイルスにも強力に除菌できます。使用時は清潔な布に噴射して拭き取ってください。

- 有効成分: 発酵アルコール(濃度77v/v%)

- 参考価格: 1,058円(500ml)

出典:Amazon

ジェームズマーティン フレッシュサニタイザー

外食産業の現場で開発されたアルコール製剤。ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスにも効果的。リンゴ酸配合の弱酸性で、木材の黒ずみを中和してカビを除去します。

- 有効成分: エタノール(弱酸性リンゴ酸配合)

- 参考価格: 1,338円(500ml)

2-2. 次亜塩素酸水のおすすめ商品

エスエーシーラボ ジアニスト

微酸性の次亜塩素酸水をボトルで販売。原液でカビ除去に使え、水道水で希釈すれば除菌や消臭にも安全です。冷暗所で保管し、3ヶ月以内に使い切ってください。

出典:エスエーシーラボ株式会社

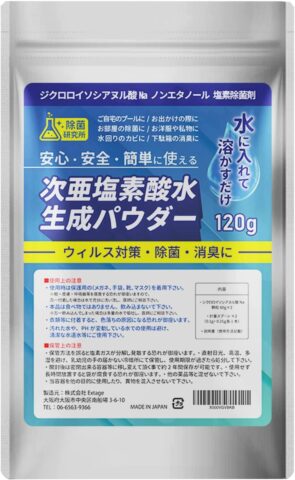

除菌研究所 次亜塩素酸水生成パウダー

粉末を水道水に溶かすだけで、次亜塩素酸水を好きな濃度で生成できます。長期保存でき、必要時に都度溶液を作成。日常的な除菌にも便利です。

出典:Amazon

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

3.【場所別】木材のカビ取り剤の正しい使い方

木材についたカビは、以下の手順で取り除きます。

| 木材についたカビの取り方 | |

| STEP1 | ゴミやほこりを取り除く |

| STEP2 | エチルアルコールを含ませた清潔な布で拭く |

| STEP3 | 次亜塩素酸水を含ませたキッチンペーパーをカビの生えていた箇所に貼って15分ほど置く |

| STEP4 | 色素が取れていなければ、次亜塩素酸水をさらに含ませてもう15分置く |

木材のカビ取りに使えるふたつの液剤は、どちらも粘性がないため、壁や天井などのカビ取りに使うと、液ダレしてしまうことがあります。

また、木製家具のカビ取りをする場合、液剤の使い方を間違えると塗装を溶かして風合いを損ねることがあるため、どのような塗装がされているかを判断し、木材への悪い影響ができるだけでないようなひと手間が必要になります。

カビ取り効果をしっかりと高めるため、以下の場所別に、特に注意したい液剤の正しい使い方をご紹介していきます。

- 窓枠

- 大型家具

- 天井

- フローリング

それぞれ詳しく見ていきましょう。

3-1.窓枠についたカビの取り方

木の窓枠についたカビは、表面だけのものか、黒ずんでいるかで以下のように液剤を使い分けます。

| カビが表面だけに生えている | エチルアルコールで拭き取る |

| カビとともに黒ずんでいる | 次亜塩素酸水を染み込ませて浸透時間を置く |

木枠が黒ずんでいなく、表面だけにカビが生えている状態であれば、エチルアルコールで拭き取りをするだけでカビを取り除くことができます。

清潔な布にエチルアルコールを含ませ、カビの生えている箇所を拭き取ります。

アルコールは揮発しやすいため、こまめに清潔な面に変えながらアルコールを含ませて拭き取りをしてください。

注意したいのは、スプレー式のエチルアルコール製剤をカビに直接吹き付けないこと。

カビの胞子を拡散させ、別の場所にカビを移動させる可能性があります。

カビが生えているだけでなく木枠が黒ずんでいる場合は、次亜塩素酸水を使って色素を取り除きます。

キッチンペーパーを使い、液剤を十分に染み込ませて浸透時間を置くと、カビに酸素を送らず死滅効果を早めることができます。

■関連記事■窓の結露のせいでカビが…!サッシのカビ取りとカビ対策をプロが徹底解説!

■関連記事■カーテンのカビを取る方法や6つの対策をカビ取りのプロが徹底解説

3-2.大型家具についたカビの取り方

大型家具の場合も、木材に黒ずみがあるかないかで、エチルアルコールと次亜塩素酸水を使い分けます。

表面カビだけであればエチルアルコールによる拭き取り、黒ずみを伴うカビであれば次亜塩素酸水によるつけ置きを行ってください。

ただし家具表面の塗装によっては、液剤の使用で塗装が溶けてしまうことがあります。

液剤を使用する前に、目立たないところで試したり、塗装の種類を確認することが大切です。

主な塗装の種類と、液剤の相性は以下の通りです。

| エチルアルコール | 次亜塩素酸水 | |

| ウレタン塗装 | △ | ◯ |

| ラッカー塗装 | × | × |

| 水性塗装 | △ | △ |

| オイル仕上げ | × | △ |

基本的に、どちらの液剤もラッカー塗装を溶かしてしまいますが、ふだん目につかない部分への使用であれば、1〜2回使用する程度でしたら大きな問題はありません。

オイル仕上げの家具についても、基本的にどちらの液剤もオイルを落としてしまうものですが、液剤の使用後に再度オイルコーティングをすれば、風合いは復活します。

オイルコーティングは自分でも簡単に安全にできるため、液剤使用後のメンテナンスを適切に行うことができれば、どちらの液剤でも問題はないと言えます。

家具のカビ取りに関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。

■関連記事■プロが教える正しい家具のカビ取りと6つのカビ対策【タンス・棚・ソファetc.】

3-3.天井についたカビの取り方

天井は手が届きにくく、また液ダレしやすいためにカビ取りにおいて工夫が必要な箇所です。

天井についたカビを取るには、以下のアイテムがあると効果的です。

- 刷毛

- ビニール袋

- 養生テープ

この3つのアイテムと液剤を用いて、以下の手順でカビ取りを行います。

| 天井のカビ取り手順 | |

| STEP1 | カビ取りしたい箇所をカバーできる大きさのビニール袋を用意する |

| STEP2 | カビ取りしたい箇所に、刷毛で次亜塩素酸水を塗り込む |

| STEP3 | ビニール袋でカビ取りしたい箇所を覆う |

| STEP4 | 養生テープでビニール袋を固定する |

このやり方であれば、液ダレの心配がなく、カビに酸素を送らないため、死滅を早めることができます。

慣れない姿勢での貼り付け作業に時間がかかることもあるため、すぐに揮発してしまうエチルアルコールではなく、次亜塩素酸水を使った方が良いでしょう。

天井のカビの怖さやカビ取り方法はコチラの記事で詳しく解説しています。

■関連記事■天井のカビは壁の13.5倍危険!?天井のカビを一瞬で除去する方法を徹底解説

3-4.フローリングについたカビの取り方

フローリングに生えたカビを取る場合、液剤の使用後に必ず乾拭きをしてください。

エチルアルコールはフローリング表面のワックスを溶かしてしまうため、放置しないことが大切です。

次亜塩素酸水はエチルアルコールほどワックスを溶かすことはありませんが、汚れがあると汚れに作用してすぐに水に還元してしまうため、使用の前に汚れを取ってから使うようにしてください。

床のカビ取りに関しては、コチラのサイトでも詳しく解説しています。

■関連記事■フローリングのカビ取りは間違いやすい!?悪化させない正しいカビ取りと予防法をカビ対策のプロが解説

■関連記事■床のカビ取りと予防をカビ対策のプロが徹底解説【フローリング・クッションフロア・カーペット】

また、押入れやクローゼットというような場所も、木材が使われていることがほとんどです。

押入れやクローゼットのカビ取りやカビ対策については、コチラの記事で解説しているので参考にしてみてください。

■関連記事■カビ取りのプロ直伝!押入れのカビ取りと二度と再発しないための対策

■関連記事■カビ取り業者が教える!クローゼットのカビ対策マニュアル

■関連記事■【カビのプロが教える】クローゼットのカビ対策と最強のアイテム10選

サウナのカビ取りは以下の記事で解説しています。

■関連記事■サウナのカビで売上激減!?サウナのカビ対策とカビ取りをプロが徹底解説

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

4.自力でカビ取りできないならカビ取り業者に相談する

木材のカビは一般的なカビ取り剤を使用することができないため、カビの色素が残ってしまったり、カビが完全に死滅せずに再発してしまったりすることがあります。

木材のカビ取りは難しいので、個人では無理だと思ったらカビ取り業者に依頼しましょう。

専用のカビ取り剤で木材に発生したカビを根本から除去してくれますし、万が一カビが酷くて業者でも除去しきれない時はリフォームなどの提案をしてくれます。

ハーツクリーンでは、これまでに10000件以上のカビの調査、5000件以上の施工実績があり、官公庁や上場企業など大規模な施工経験も豊富です。

また弊社では海外の国立大学と提携してカビ取り剤を自社開発し、木部専用の防カビ剤の開発に成功するなど、様々な液剤開発をしてきました。これらの液剤の独自性と施工方法が認められ世界初のカビ対策工法と液剤の2つの特許取得もしました。

カビ取りだけでなく防カビにも力を入れており、カビの再発率は3年で5%以下と業界最高レベルの品質を提供しています。

弊社では無料で相談も行っておりますので、自力でカビ取りできるのか、業者に依頼するべきか分からない時も、まずは一度ご相談ください。

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

5.【材質別】カビの生えやすい木材とカビの生えにくい木材

木材の材質によって、カビの生えやすいものと生えにくいものがあります。

木材ごとのカビの生えやすさは、以下のようになっています。

| カビおよび変色菌に対する木材の抵抗性 | |

| カビへの抵抗性が高い | ヒノキ、ヒバ、サワラ、ケヤキ |

| カビへの抵抗性がある | スギ、アピトン |

| カビへの抵抗性があまりない | モミ、シナ、トチ、ハン、タモ |

| カビへの抵抗性がほぼない | マツ(パイン)、ブナ(オーク)、ラミン、アンベロイ、タケ |

比較的安価で加工のしやすいパイン材やオーク材といった木材は、水分含有量が多いために、カビの生えやすい材質と言えます。

もちろん、乾燥や塗装で防カビの処理や加工はしていますが、木材のもともとの性質に、カビの生えやすさや生えにくさがあるということは、知っておいても良いでしょう。

カビそのものでは木材の強度は落ちない

カビは「表面汚染菌」と呼ばれるもので、木材の表層面で繁殖をします。木材がもともと持っているアミノ酸やタンパク質、糖類のほか、木材に付着した汚れなどを栄養源にするのです。

実は、カビの生えた木材を何年もそのまま放っておいたとしても、木材の強度や耐久性には影響しません。

どんなにカビだらけになったとしても、カビの栄養として分解される成分は、木材全体の1~5%程度にしかならないからです。

ただし、カビのような「表面汚染菌」が繁殖している場所では、同じような環境を好む「木材腐朽(ふきゅう)菌」と呼ばれる、木材を内部から腐敗させる菌が繁殖している可能性が高いのです。

カビそのもので木材の強度や建具の耐久性は落ちませんが、カビが生えているところの近くでは、木材腐朽菌が木材内部を侵食していることが多いため、カビの生えた木材を見たら、内部の腐食が疑われます。

また、カビは臭いがあるだけでなく、食中毒やアレルギーの原因となるなど、健康被害を引き起こす危険があるため、たとえカビが木材を侵食しなくても、発見次第すぐに取り除いた方が良いのです。

6.木材にカビを寄せ付けない3つの方法

木材にカビを生やすカビ菌は、もともと空気中を浮遊している雑菌です。

この雑菌を付着させない、または付着してもカビを成長させないための3つの方法があります。

- 汚れを取る

- 通気性を良くする

- 水分を拭き取る

それぞれ具体的にどんなことをすれば良いのか、見ていきましょう。

6-1.汚れを取る

木材そのものにカビの浮遊菌が付着しても、カビが栄養にできる成分は実はあまり多くありません。

それよりも、木材の表面に付着したゴミやほこりなどの汚れの方が、カビを爆発的に繁殖させる栄養になるのです。

水ハネや油ハネ、近くにある家電による静電気で吸い寄せられたほこりなどは、カビにとって非常に栄養豊富な成長源となります。

日頃からモップや清潔な布で表面を乾拭きするだけで、カビを発生を抑えることができます。

6-2.通気性をよくする

部屋の模様替えの際に大型家具を動かすと、家具の置いてあったところの壁や家具そのものにカビが生えていることがあります。

これは、家具と壁の間が近すぎるために空気がこもってしまうことで起こるものです。

木製家具は壁から5cmほど離して置いたり、少しでも動かすことができるものであれば、週に1~2回ほど扇風機やドライヤーの冷風で風を送ったりします。

背面に入り込んだほこりも追い出しやすくなるため、習慣にしておくと良いでしょう。

6-3.除湿する

除湿機や除湿剤を使って、カビの繁殖しやすい湿度を物理的になくします。

カビが生育できる湿度は、64%〜94%と高い値で広範囲です。

逆を返せば、湿度を60%以下に抑えておけば、カビは繁殖しにくくなるのです。

気をつけたいのは、温度とともに湿度の高くなる梅雨から夏にかけての時期だけでなく、冬場の閉め切った室内でも、加湿器をかけたり料理をしたりすることで、湿度が平均的に60%以上になることがあるということ。

また、冬場に結露しやすい窓は、ほこりが一緒になっていることが多いため、カビの温床になります。

結露は拭き取り、除湿機や除湿剤をうまく使って、カビの生育しにくい湿度環境を作ってください。

■関連記事■古い家がカビ臭い!原因と対策をカビ取りのプロが解説

■関連記事■別荘をカビから守るための6つの対策と正しいカビ取り方法をプロが徹底解説

■関連記事■エアコンのカビは危険だらけ!?エアコンのカビを防止する方法とその相乗効果

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

7.よくある質問(FAQ)―木材のカビ対策

Q1. 木材の黒ずみはすべてカビですか?

いいえ。黒ずみには カビ・ヤニ(樹脂)・水染み・経年劣化 など複数の原因があります。

-

カビ の場合は、表面をよく見ると微細な斑点が密集し、拭き取ると布に色が移りやすいのが特徴です。

-

一方、ヤニや水染みは表面が滑らかで、拭いても色移りしません。

判断が難しい場合は 専門業者の無料診断 を利用するか、試験的にアルコールで軽く拭いてみて色落ちを確認しましょう。

Q2. 次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムはどう違うのですか?

| 項目 | 次亜塩素酸水 | 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤) |

|---|---|---|

| pH | 微酸性〜中性 | 強アルカリ性 |

| 木材への影響 | 変色・劣化リスクが低い | 強い漂白力と同時に劣化リスク大 |

| 取扱い | 比較的安全(ただし金属は水拭き必須) | 手袋・換気必須。誤使用で塗装や繊維を傷める |

| プロの使用 | ◎ 一般家庭にも推奨 | △ 技術と希釈管理が前提 |

Q3. カビを取ったあと再発させないコツは?

-

通気:家具と壁は5 cm以上離し、背面に空気を流す。

-

除湿:室内湿度60 %以下を目安に除湿機や除湿剤を併用。木材は含水率20 %以下でカビが抑制されます。

-

清掃:月1回を目安に乾拭き。皮脂・ほこり・油膜はカビの栄養源です。

-

防カビコーティング(任意):弊社開発の木部専用防カビ剤など、揮発性が低く木材を傷めないタイプを塗布すると再発リスクを大幅に低減できます。

Q4. 部分的な黒カビを家庭でできるだけきれいに落とす方法は?

範囲が小さくプロ依頼を躊躇する場合は、次亜塩素酸ナトリウム(木材用灰汁洗い剤) を自己責任で使う手があります。

-

事前に“水をたっぷり含ませる” ことで薬剤の浸透を均一にし、表層の色素だけを分解しやすくなります(灰汁洗い業者の実践テクニック)。

-

水酸化ナトリウム無配合タイプ のほうが木材を傷めにくく安全です。弊社の木材専用クリーナー(※特許出願中)も同コンセプトで開発しています。

ただし、塗装の種類によっては光沢喪失・白濁が起こるため、必ず目立たない箇所でテストしてください。

Q5. カビ取り剤でも落ちない場合はどうすればよいですか?

-

カビが内部まで浸透している

-

黒色素が深く沈着している

このようなケースでは、家庭用薬剤だけでは限界があります。対処法は次のとおりです。

| 方法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| サンディング(研磨) | 表面を削り落とす | 色素が浅い場合/無塗装材 |

| プロ用漂白処理(灰汁洗い) | 専用アルカリ剤+中和剤で漂白 | 高級建具・広範囲の黒カビ |

| 専門業者への依頼 | 施工保証・再発防止コート | 内部腐朽や構造材の疑い |

カビ取り業者 と 灰汁洗い業者 は技術領域が異なるため、依頼の際は施工実績・保証内容を確認しましょう。弊社ハーツクリーンでは無料診断も承っていますので、迷ったらお気軽にご相談ください。

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

8.まとめ

今回は、木材に生えたカビを正しく取る方法をご紹介しました。

木材に向いているカビ取り剤と向かないカビ取り剤の成分は、以下の通りです。

| 種類 | 用途 | |

| 木材のカビ取りに向いている | エチルアルコール | 表面カビを拭き取る |

| 次亜塩素酸水 | カビと黒ずみを取る | |

| 木材のカビ取りに向かない | 塩素系漂白剤 | 木材を変色・変質させる |

| 酸素系漂白剤 |

木材についたカビの基本的な取り方は、以下の通りです。

| 木材についたカビの取り方 | |

| STEP1 | ゴミやほこりを取り除く |

| STEP2 | エチルアルコールを含ませた清潔な布で拭く |

| STEP3 | 次亜塩素酸水を含ませたキッチンペーパーをカビの生えていた箇所に貼って15分ほど置く |

| STEP4 | 色素が取れていなければ、次亜塩素酸水をさらに含ませてもう15分置く |

なお、木製製品の塗装によっては、液剤で塗装が取れることもあるため、カビ取りの前に塗装方法を確かめてください。

| エチルアルコール | 次亜塩素酸水 | |

| ウレタン塗装 | △ | ◯ |

| ラッカー塗装 | × | × |

| 水性塗装 | △ | △ |

| オイル仕上げ | × | △ |

木材にカビを寄せ付けないための3つの予防策は、以下の通りです。

木材にカビを寄せ付けないための3つの方法

- 汚れを取る

- 通気性を良くする

- 水分を拭き取る

この記事により、あなたの大切な家具や建具が気持ちよく復活し、ナチュラルで快適な空間を取り戻せることを願っております。