カビ取り業者が教える!台風・大雨による床下浸水後のカビ対策

近年、台風や大雨による水害が日本各地で発生しているため、浸水の被害は他人事ではありません。

浸水被害は床上浸水と床下浸水がありますが、床下浸水は見えないところで被害が発生するケースがあります。

そのため「もう浸水が収まったから」と安心して放置してしまう方がいますが、その行為によって、カビやシロアリ、異臭などの新たな問題を引き起こすかもしれません。

また、浸水後の放置は家屋の腐敗や劣化の原因にもなり得るので、しっかりと対処しましょう。

この記事では、床下浸水が発生した場合の対処方法や浸水を防ぐための対策について詳しく解説します。

すでに浸水被害で困っている方も、今後のために予防したい方も、是非この記事を参考にしてください。

| この記事でわかること |

|

目次

1.床下浸水の後にカビが生えやすくなる理由

台風や大雨による洪水などの自然災害が発生すると、住宅に浸水被害が発生することがあります。

浸水の被害が床下だった場合、「大きな被害にならなくて良かった」と安堵する方もいるかもしれません。

しかし、床下浸水は発生直後には全容が見えず、気付かぬうちに被害が進行することがあるため、後から大きな問題に発展するケースが少なくないのです。

1-1.床下浸水とは?

「床下浸水」とは床上まで浸水せず、床の下50cm未満まで浸水した様子を指します。

水位の低い家や海・川に近い家などで起きやすいです。

一方、床上浸水は床面を覆う程度まで水が上昇する状況を指し、水が引いた後も瓦礫や汚水などが目に見える形で残ります。

これにより、場合によっては住居が居住不能になることもあります。

そのため、床上浸水と比べると床下浸水は被害が少ない傾向にあると言えます。

■関連記事■床下のカビが発生した時に最短解決・最小限の被害に抑える対処方法

■関連記事■カビ対策会社が教える台風・集中豪雨による災害後の水害カビ対策

1-2.床下浸水後にカビが生える原因

床下浸水が発生した後に適切に対処しなかった場合、カビが好む環境が作り上げられてしまい、カビの発生リスクが非常に高くなるでしょう。

カビが発生する主な要因としては、以下の通りです。

1-3.カビ発生以外に起こり得る床下浸水の被害

床下浸水による被害は、カビの発生だけではありません。

他にも以下のように多くの問題を引き起こす可能性があります。

シロアリの発生

湿った木材はシロアリにとって理想的な繁殖地です。シロアリは木材を食べて生活するため、床下が湿っていると、これらの害虫が引き寄せられ、家の構造の重要な部分をじわじわと破壊していきます。

雑菌の増殖と腐敗

湿度が高い環境は、カビだけでなく、さまざまな種類のバクテリアや他の微生物の増殖にも適しています。これらの微生物は、木材やその他の有機物質を分解し、時間とともに腐敗や悪臭を引き起こします。

建材の劣化

水は木材や他の建築材料に浸透し、膨張や収縮を引き起こすことがあります。これにより、床や壁にひび割れや変形が生じ、最終的には建物の構造的な強度に影響を与える可能性があります。

電気配線の危険

床下にはしばしば電気配線が通っている場合があり、浸水するとショートや火災のリスクが高まります。湿った環境での電気配線は非常に危険で、迅速な対応が必要です。

■関連記事■カビの臭いに困っている方必見!しつこいカビ臭を消す3つの方法

■関連記事■新築はカビが発生しやすいって本当!?原因と対策をカビ取りのプロが徹底解説

2.床下浸水後に対処する手順

続いて、水害によって床下浸水の被害が発生してしまった場合の対処方法について解説します。

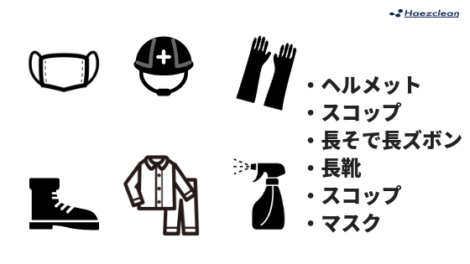

2-1.作業時の装備

床下浸水の後の清掃作業に入る前に、まずは安全性の確保が必要です。

作業を始める前に、以下のことを確認しましょう。

- 破損個所の確認:床下の構造に破損がないかどうかを確認します。

- 土砂崩れの危険性:作業エリア周辺で土砂崩れのリスクがないかを確認します。

- 腐敗物の有無:腐敗物や有害物質がないかを確認し、呼吸器に悪影響を及ぼさないように注意します。

これらの点を確認した上で、体を保護しながら作業を進めるようにしましょう。

除去時に準備するもの

- 長袖長ズボン: 汚れてもよい服装で、肌を露出しないようにします。

- ゴム手袋や軍手: 直接的な汚染から手を守ります。

- 防塵マスク: 呼吸器系を保護し、有害な粉塵や腐敗臭から肺を守ります。

- 長靴: 水分の侵入を防ぎ、滑りにくい底面のものを選ぶことが望ましいです。

- ヘルメット: 頭部を保護し、落下物や衝撃から頭を守ります。

- スコップ: 汚泥や瓦礫を取り除く際に使用します。

- ビニール袋(ゴミ用): 取り除いた瓦礫や腐敗物を適切に処分するために使用します。

- 消毒剤: 清掃後の消毒に使用し、カビやバクテリアの繁殖を防ぎます。

これらの装備を整えた上で、安全な状態で作業を始めてください。

作業中は常に自己の安全を最優先し、不確かな状況や異常を感じた場合はすぐに作業を中断し、専門家に相談することが重要です。

2-2.汚水を取り除く

床下に流れ込んだ汚水がある場合、最初に行うべきことは汚水を洗い流すことです。

汚れている水を洗い流すことで、異臭の原因やカビの栄養源になり得るものを出すことができます。

床下全体を洗い流せるように、できればホースなどを使って均等に水を行き渡らせましょう。

2-3.異物を取り除く

床下からの水抜き作業後は、残された異物の除去に取り掛かります。

このステップでは、ゴミや瓦礫など、一つ一つの異物を丁寧に手で拾い上げ、ゴミ袋に入れて処理します。

手間がかかる作業ですが、この段階でしっかりと異物を除去することで、床下の環境を清潔に保ち、カビや害虫の発生を防ぐことができます。

2-4.乾燥させる

汚水や異物を取り除けたら、次は床下を乾燥させましょう。

水分が残っていると、腐敗やカビの成長が促進され、建物の構造に悪影響を及ぼすことがあります。

扇風機やサーキュレーターを活用し、床下の湿気を効率的に排出してください。

これらの機器を用いることで、空気の循環が促進され、早く乾燥します。

もし扇風機やサーキュレーターが利用できない場合は、自然の換気を最大限に活用できるように、風通しを良くしてください。

2-5.消毒する

床下の乾燥後、感染症予防やカビの発生を防ぐために床下空間の消毒を行います。

このプロセスでは、市販のアルコール消毒剤(消毒用エタノール)を使用することが一般的です。

しかし、アルコールは可燃性があるため、使用時には火気との接触を避けることが重要です。

ドーバー パストリーゼ77

出典:amazon

その他の消毒剤の種類

その他、消毒用アルコール意外にも薬局などで手に入れることのできる消毒剤をご紹介します。

次亜塩素酸ナトリウム

次亜塩素酸ナトリウムは市販のハイターなどに含まれる成分で、漂白効果とともに強力な除菌・殺菌効果があります。

使用する際は、水と次亜塩素酸ナトリウムを0.1%の濃度(水1リットルに対しキャップ1杯が目安)に希釈し、雑巾などを使って拭き取ります。

金属に付着すると変色する可能性もありますので、金属部分での使用は避けましょう。

また、次亜塩素酸ナトリウムは、皮膚や目に付着すると炎症や失明の恐れがあるため、必ずマスクやビニール手袋、ゴーグルなどを装着しましょう。

花王 キッチンハイター

出典:amazon

10%塩化ベンザルコニウム

一般的に「逆性石けん」とも呼ばれる陽イオン界面活性剤です。

通常の石けんは汚れを落としますが、逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)は洗浄力よりも殺菌力が非常に高いです。

そのため、医療現場や食品加工現場での衛生管理において重宝されています。

使用方法は、市販の塩化ベンザルコニウム液を0.1%濃度に希釈して、雑巾などに浸して使用します。

希釈目安は上の次亜塩素酸ナトリウム同様、バケツ1杯にキャップ1杯といったイメージです。

詳細はラベルを参照してみてください。

アリナミン製薬 オスバンS

出典:amazon

2-6.作業終了後はしっかりと手洗いを

床下浸水の消毒作業後、手指には雑菌や土砂が付着している可能性が高いです。

さらに、消毒剤の成分も手に残っていることがあります。

これらが粘膜に触れると問題を引き起こす可能性があるため、作業後は念入りに手洗いを行うことが重要です。

■関連記事■地下室・半地下のカビとサヨナラ!正しいカビ取りとカビ対策をプロが教えます

■関連記事■フローリングのカビ取りは間違いやすい!?悪化させない正しいカビ取りと予防法をカビ対策のプロが解説

3.床下にカビが発生したら業者に相談する

2.床下浸水後に対処する手順で紹介した方法で対処しても、被害が大きい場合はカビの発生を防げないことがあります。

4.床下浸水を防ぐ方法

現在お住まいの地域が浸水被害の恐れがある場所なら、大雨や台風が来る前に対策を講じることが重要です。

4-1.止水板の設置

止水板は、水の侵入が予想される地域で効果的な浸水防止策です。

使用する止水板は、堅固な材料で作られており、水の圧力に耐えることができます。

台風や大雨の予報が出た際には、ドアや窓などに止水板を設置することで、水の侵入を効果的に防ぎ、家屋の内部を保護することが可能です。

また、使用後は乾燥させて保管し、次の使用に備えることが重要です。

4-2.土のうの使用

土のうは、緊急時の浸水対策として広く用いられています。

土のうは砂や土を袋に詰めたもので、水の流れを物理的に遮ることができます。

家の周囲や庭、地下室の入り口など、水が集まりやすい場所に積み上げることで、水の侵入を防ぎます。

土のうの効果を最大化するには、しっかりと重ねて隙間ができないように配置することが重要です。

また、土のうは使用後にその場に放置せず、適切に処理することが環境保護の観点からも推奨されます。

4-3.ペットボトルやポリ袋の使用

ペットボトルやポリ袋を使った簡易的な水防法も、小規模な浸水対策として有効です。

ペットボトルやポリ袋に水や砂を詰め、浸水が予想される場所の入口や窓の下に配置します。

さらに効果を高めるために、ブルーシートで覆って固定すると、水の侵入をより効果的に防ぐことができます。

これらの容器は、水の圧力に一定程度耐えることができ、緊急時に手軽に調達しやすい材料ですが、一時的な対策であるため長期間の使用や大規模な水害には別の方法を検討する必要があります。

止水板も土のうもない時の緊急手段の1つと考えておいてください。

5.まとめ

今回は床下浸水が発生した時の対処方法や浸水を防ぐための対策について解説しました。

床下浸水は見えないところで進行し、放置すると健康や住まいに深刻な影響を及ぼす可能性があるため、迅速かつ効果的な対応が必要です。

この記事で紹介した汚水の除去、乾燥、消毒といった基本的な対応策をしっかりと行い、定期的な清掃と通風を心がけることで、カビの発生を大幅に減少させることができます。

また、事前に適切な防水対策を講じることが、床下浸水を防ぐ最も確実な方法です。

水害が予想される季節には特に注意を払い、常に準備を整えておくことをお勧めします。