2025年6月現在、「雨が少ないからカビは大丈夫」と油断している方も多いかもしれません。

しかし、実は今年も例年通り湿度は高く、雨が少なくてもカビの発生リスクは依然として高い状態が続いています。

日本は年間を通して湿度が高い気候ですが、特に梅雨の時期は空気中の水分量がさらに増加し、カビにとって理想的な環境となります。

カビが生えやすい家では、少しの油断でカビが一気に広がり、「気づけば部屋中カビだらけ」ということも珍しくありません。

しかも、カビは見た目の不快さだけでなく、アレルギーや呼吸器系の不調など、健康被害を引き起こす可能性もあります。

高湿度のこの時期こそ、カビ対策を徹底することが重要です。

とはいえ、正しい方法で対策を行えば、これから11月頃まで続くカビのシーズンでも、発生や再発をしっかりと抑えることが可能です。

この記事では、カビ取り業者が実際に行っている「梅雨時に効果的なカビ対策」を詳しくご紹介します。

ぜひ参考にして、住まいをカビから守り、快適で健康的な暮らしを手に入れましょう。

| この記事でわかること |

|

目次

1. 2025年6月「雨が少ないからカビのリスクが低い」は誤解

今年の6月、「例年より雨が少ないから、カビの心配も少ないのでは」と感じている方が多いかもしれません。

しかし、実際のデータを見ると、雨が少なくても湿度と気温は十分に高く、カビが非常に発生しやすい条件が整っていることが分かります。

以下に、2024年と2025年6月前半(1日〜18日)における気象データを比較し、カビリスクがどれほど高い状態にあるかを解説します。

1-1. 降水量の比較(6月1日〜18日)

| 年 | 合計降水量(mm) | 特徴 |

|---|---|---|

| 2024年 | 110.0mm | 6/2・6/9・6/10に集中した降雨 |

| 2025年 | 92.0mm | 6/14・6/15の2日間に集中、それ以外はほぼ晴天 |

2025年は6月前半のほとんどが晴れまたは曇りで、降水量は少なめです。

しかし、それが「安全」とは限りません。

1-2. 湿度の比較(6月1日〜18日)

| 年 | 平均湿度 | 湿度の特徴 |

|---|---|---|

| 2024年 | 約86% | 常時80%以上。極めて高湿度 |

| 2025年 | 約87〜88% | 雨が少なくても90%を超える日多数。湿度は非常に高い |

特筆すべきは、2025年の梅雨のように雨が少ない年でも湿度が下がっていない点です。

「見た目の天気」と「室内のカビリスク」は一致しないという認識が重要です。

1-3. 気温の比較(6月1日〜18日)

| 年 | 平均気温 | 備考 |

|---|---|---|

| 2024年 | 約21.3℃ | 日中は25〜28℃前後 |

| 2025年 | 約22.5℃ | 6/16以降は30℃超えの日が続出 |

カビにとって最適な温度は20〜30℃。

2025年の梅雨はまさにこの温度帯にあり、さらに高湿度が重なることで、数日で目に見えるカビが発生するほどリスクが高いといえます。

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

2. なぜ梅雨時期にカビが発生しやすいのか

梅雨の時期にカビが発生しやすい理由は、カビの増殖に最適な条件が揃ってしまうからです。

カビは以下の4つの条件が揃っている場所に発生しやすくなります。

- 湿度

- 温度

- 栄養素

- 酸素

具体的には、カビは気温25℃・湿度60%以上になると急速に成長します。

そのためカビの発生には気象が大きく関わってきます。

以下は2024年の神奈川県の気象データです。

出典:気象庁

この表を見て頂いて分かる通り、5月~10月頃がカビの増殖に最も適した時期です。

特に梅雨の時期は湿度が70%を超える日が多く、更にカビの繁殖を促進します。

日本は高温多湿のため、カビの発生リスクから避けることはできません。

梅雨でもカビを生やさないようにするためには、湿度管理などのカビ対策が非常に重要です。

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

3. 梅雨時期の効果的なカビ対策方法

梅雨は何もしなければカビの発生条件が全て揃ってしまうので、しっかりと対策しなければいけません。

ここではすぐにでもできる梅雨のカビ対策を紹介します。

3-1. 湿度管理

梅雨のカビ対策において最も重要と言っても過言ではないのが湿度管理です。

梅雨は何もしなくても自然と湿度が上昇してしまうので、カビの発生リスクが高まります。

そのため、梅雨期間中は、除湿機やエアコンのドライ機能を駆使して湿度をコントロールしましょう。

家を空けることが多い場合でも、エアコンのタイマー機能を利用して、湿度を適切に管理することが可能です。

カビは湿度60%以上だと発生しやすいため、湿度を60%以下に保つように心が得てください。

また、雨の日は部屋干しをする家庭も多いと思いますが、湿度が上昇しやすいため、除湿機を併用するのがおススメです。

そしてクローゼットや押し入れなどの閉めきった空間には除湿剤を配置して、カビを防ぎましょう。

オカモト 水とりぞうさん

出典:Amazon

3-2. 換気の徹底

室内に湿気がこもるため、積極的な換気も大事です。

外の湿度が内部より低い日中に、窓を開けて5〜10分程度の換気を数回実施することで、室内のジメジメした空気を外に出し、新鮮な空気を取り入れることができます。

また、料理やお風呂の後など湿度が上昇しやすい時には、換気扇を忘れずに使用しましょう。

3-3. 清潔な環境の維持

室内を常に清潔に保つことは、カビ対策においてとても大切なことです。

ホコリやゴミはカビの栄養源になり得るため、定期的に掃除しましょう。

特に、湿気の多い場所や隅々まで丁寧に掃除することでカビ防止になります。

また、空気清浄機を活用することも室内の空気を清潔に保つことができるのでお勧めです。

3-4. カビ予防グッズの活用

カビ対策には、カビ予防グッズもおススメです。

お風呂場は梅雨に限らずに1年中カビが発生しやすいですが、燻煙タイプの防カビ剤を使用することで、カビの発生を抑制することができます。

他にも部屋用の防カビ剤などもあるので、カビが発生しやすいところでは積極的に活用してみてください。

ルック おふろの防カビくん煙剤 フローラルの香り

出典: Amazon

3-5. 結露の防止

結露はカビの発生源となるため、寝室やリビングの窓には結露防止対策をしましょう。

窓のリフォームが可能なら結露しにくい窓を選ぶのが一番ですが、賃貸にお住まいだったり、費用の問題で難しい場合もあるとは思います。

そのような時は結露防止シートを活用してみてください。

結露防止シートは断熱効果もあるため、節電にも繋がります。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:Amazon

■関連記事■窓の結露のせいでカビが…!サッシのカビ取りとカビ対策をプロが徹底解説!

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

4. 梅雨にカビが発生したらどうすればいいの?

梅雨時期にカビが発生した場合は、早急に対処することが重要です。

この時期、カビは数週間のうちに急速に増殖するため、見つけ次第、迅速に除去しましょう。

4-1. 最も厄介なのは「青カビ」と「白カビ」

室内に発生するカビの中で、私たち専門業者が特に警戒しているのが、青カビ(ペニシリウム属など)と白カビ(トリコスポロン属など)です。

一見目立たないカビではありますが、除去の際に最も注意を要するカビ種でもあります。

拡散力と成長スピードが非常に高い

この時期(初夏〜秋)は特に、「高湿度+高温」という環境が続くため、青カビや白カビが短期間で一気に拡がる傾向があります。

実験では、空気中に舞ったカビの胞子が一度で50平米以上飛散するという報告もあります。

そのため、「気づいた時には家全体に広がっていた」というケースも珍しくありません。

健康被害のリスク

代表的な青カビのひとつであるアスペルギルス属は、アスペルギルス肺炎などの深刻な疾患を引き起こす原因にもなります。

また、私事になりますが、私の父がかかった過敏性肺炎の原因とされたのは、白カビに多いトリコスポロン属のカビでした。

このように、カビは見た目だけで判断せず、「健康被害につながるリスク」があることを念頭に置いて対応すべきです。

特に注意が必要な場所

この時期は「結露」よりも「慢性的な高湿度」が問題となるため、以下のような場所にカビが発生しやすくなります。

- 家具の裏側

- クローゼット内の衣類

- 収納された布製品・革製品・小物類

黒カビよりも厄介なケースも

一般的に黒カビは市販のカビ取り剤でもある程度は対処できますが、青カビ・白カビは素材への浸透性が高く、見えない内部に根を張るため、安易な自己処理は逆に被害を拡大させる恐れがあります。

見た目では判断できない場合は、ぜひ一度プロに相談することをお勧めします。

無料で菌数検査を行う業者も

当社を含め、多くのカビ取り専門業者では、無料での現地調査や菌数測定などを実施しています。

不安な箇所がある場合は、悪化する前にご相談ください。

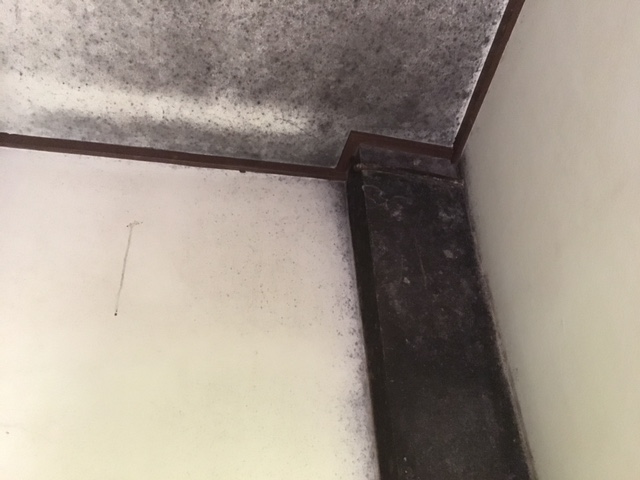

4-2. 天井に発生したカビは危険

天井にカビが見つかった場合、特に注意が必要です。

天井からのカビは、胞子を部屋中に拡散させる原因となり、空気中に浮遊するカビの胞子を人が吸い込むリスクを高めます。

これは健康への悪影響をもたらし得るため、早急に対処することが求められます。

この実験からも分かるように、天井に発生したカビの方が拡散しやすい性質があります。

カビの大量発生を防ぐためにはカビの規模が小さいうちから対策し、特に天井部分のカビを優先的に除去することがポイントです。

4-3. 部屋の四隅のカビにも注意

部屋の四隅や壁の隙間など、通気性が悪く湿気が溜まりやすい場所にもカビは発生しやすいです。

これらの場所では湿気がこもり、カビの栄養となるホコリも蓄積しやすいため、定期的な清掃と換気が重要です。

ちなみに過去に部屋の四隅にあるカビを放っておいたら、1週間で家中にカビが回ってしまったと相談を受けたことがありました。

最初はほんの一部屋の一部分のカビが、たった1週間放置したせいで、結果的に家全体の除菌で何十万円もの費用がかかることになったのです。

健康被害を無くし、金銭的な負担を減らすためにも、カビを発見したら早めに対処しましょう。

5. 高層階や古い家はカビが生えにくい?

5-1. 高層階と低層階のカビのリスクの違い

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

6. 梅雨時期のカビに悩んでいた方の実例

続いて、梅雨にカビが発生するとどのような悩みが出てくるのか、実際に弊社に相談があった例をご紹介します。

6-1. ケース1:カビの臭いで相談したAさん宅

梅雨の時期は、カビの成長が活発化し、その過程で発生するカビの臭いが原因で悩む方が多くいます。

特に、この季節はカビが急速に増殖し、通常よりも強いカビ臭を放つことがあります。

Aさんの場合、このカビの臭いのせいで、ぐっすり眠ることができなくなっていました。

【対応策】部屋全体のカビ取り

私たちが目にしているカビはコロニー(集合体)であり、本来はとても小さくて目視で確認することはできません。

そのため見えるところにカビは生えていないのに、カビの臭いで悩んでいるというAさんのようなケースはたくさんあります。

弊社での対応としては、落下菌検査を通じて、空気中や壁面にどのような種類のカビが存在し、どの程度の量であるかを調査しました。

この検査結果を基にして、部屋全体を徹底的に除菌し、無事にカビ臭の問題を解決することができました。

カビは隠れた場所にも生息しているため、カビ臭が感じられた時点で、部屋全体のカビ取りと防カビ処理を行うのがベストな選択です。

■関連記事■カビ取りしても臭い!?原因不明のカビ臭を消す方法と発生源の探し方【完全ガイド】

6-2. ケース2:健康被害を受けたBさん宅

次に、カビの大量発生により健康被害を受けたBさんのケースを見てみましょう。

カビの胞子を吸い込むことで、アレルギー反応や喘息の発作が引き起こされることがあります。

特に、カビアレルギーを持つ人では、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、咳、呼吸困難などの症状が現れやすくなります。

Bさんもカビによる健康被害が発生し、体調を崩してしまいました。

Bさん宅の場合は、すでにカビが広範囲に発生し、部屋だけでなく衣類や小物などにも広がっていました。

【対応策】衣類や部屋全体のカビ取り

カビが広範囲に渡っている場合、部屋全体のカビ取りが必要です。

これには、壁や天井、床といった大きな面積だけでなく、家具の裏側や隙間など、見えにくい部分への注意も含まれます。

カビは見た目以上に広範囲にわたって生息していることが多く、部屋の隅々まで除菌・清掃することが根本的に解消する鍵となります。

さらに、衣類や小物、畳など、カビが付着しやすい物品も徹底的に清掃することが求められます。

これらの物品は、カビの胞子が付着しやすく、また、それらが再び空気中に放出されることで、室内のカビ問題が悪化する原因となります。

Bさんはこれらのカビを全て除去したことで、元の健康な生活に戻ることができました。

弊社ではガス滅菌という手法を用いて、小物でも簡単にカビ取りを出来るシステムも導入しております。

6-3. ケース3:北側の部屋のカビが酷いCさん宅

マンションや戸建てにおけるカビの問題は、多くの場合、特に北側の部屋に発生する傾向にあります。

弊社にお問合せいただくカビの悩みの約90%が北側の部屋で発生したカビに関連しています。

全体的にカビが見られる状況でも、漏水やその他の特殊な状況を除き、ほとんどの場合、問題の根源は北側の部屋にあります。

これは、北側の部屋が日照時間が短く、湿度が高く保たれやすいため、カビが生育しやすい環境であることが原因です。

Cさんの宅もこのようなケースに該当し、北側の部屋にカビが大量発生している状態でした。

【対応策】重点的に除菌と換気

北側の部屋は湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい環境になりがちです。

そのため、除湿機や送風機の利用で室内の空気を循環させるようにしましょう。

加えて、定期的な換気を心がけ、湿気を含んだ空気を外に放出し、新鮮な空気を室内に取り入れるようにしてください。

また、カビの繁殖を抑えるためには、消毒用エタノールを用いた除菌作業も効果的です。

月に1回程度でもいいので、窓辺や壁の角など、湿気が溜まりやすい箇所を中心に除菌をしましょう。

Cさんもカビ取り後にこれらの対策を継続して行っているため、カビの再発を防げています。

ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

7. 梅雨時期のカビは放置せず早めに除去を

梅雨時期には、カビが特に活発になり、体に悪影響を与えるカビ毒を大量に放出することがあります。

この季節は湿度が高く、一度除去してもカビが再発しやすい状況にあります。

そのため、問題が深刻化する前に、早期にカビ対策を講じることが重要です。

特に5月から10月にかけての時期は、気温の上昇と共にカビが多く発生するため、迅速な対応が必要です。

弊社にご相談いただいた中でも、四隅にわずかなカビが発生し放置していたところ、梅雨の影響で急激に増殖し、わずか1週間ほどで部屋全体に広がってしまったケースもあります。

また、上棟式後の新築工事現場で、梅雨時期に工事を一時中断し、1ヶ月後に再開したところ、家全体にカビが生じていた事例もありました。

梅雨の時期のカビはそれだけ繁殖が早く、一気に悪化しやすいため、何よりも迅速な対応が重要なのです。

カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。

8. まとめ:「自分で除去が難しい場合には早めに専門業者に依頼を」

梅雨時期にカビを発見した場合は、速やかに専門業者に相談することが非常に重要です。

特に梅雨の時期は、カビ取り業者が最も忙しくなる時期であり、現地調査の予約が取りにくくなりがちです。

そのため、カビを見つけたら、できるだけ早くお問合せするのが賢明です。

梅雨時期のカビは、わずか数日の間に急速に拡大し、大規模な被害を引き起こすことがあります。

「部屋の隅に小さなカビが発生した」「部屋がカビ臭い」など些細なことでも異変があったら、すぐにでもカビ取り業者に相談しましょう。

放置するとカビが悪化して、カビ取り費用やリフォーム費用などが高額になる恐れがあります。

ジメジメして憂鬱になりやすい梅雨ですが、正しくカビ対策をして快適な住宅を目指してください。