結露=カビの原因は誤解!?サッシのカビ取りと正しい予防法をプロが解説

「窓ガラスやサッシに結露が発生する。そのせいでカビが生えてしまった」

「サッシのカビ取りをしても、すぐに再発するから困っている」

こうした悩みを抱えている方は少なくありません。

特に寒い日や雨の日などは、室内と外気の温度差によって結露が発生し、窓ガラスやサッシが濡れてしまうことがあります。

カビは水分を好むため、結露で濡れた窓周りはカビの繁殖にとって絶好の環境となってしまいます。

しかし実は、サッシの結露は正しく対策をすれば「壁のカビを防ぐ」意外な働きもあるのです。

とはいえ、サッシにカビが生えたままにしていると、健康被害が発生したり、カビが別の箇所に移って被害が拡大する恐れがあるため、早めの対処が重要です。

そこで今回はサッシにカビが生えた時の対処方法について解説します。

市販のカビ取り剤を使った方法だけでなく、安全性の高い液剤を使ったカビ取り方法も紹介するので、ご家族にお子様やペットがいる方も是非参考にしてみてください。

| この記事でわかること |

|

目次

1. サッシのカビを放置してはいけない理由とは?

サッシにカビが生えているのを見つけた場合、まず大事なのがすぐに対処することです。

カビ取りは手間が掛かるものなので、カビを見つけても「また時間がある時にカビ取りしよう」と先延ばしにしたくなるかもしれません。

しかしカビは時間経過とともに繁殖して範囲を広げるため、悪化する前に除去するのが一番です。

また、他にもサッシのカビを放置してはいけない理由があります。

それは「健康被害」と「家屋の劣化」です。

1-1. カビは健康被害を引き起こす

カビは、人体に悪影響を与える微生物です。

カビが発生した部屋に長時間いると、カビの胞子を吸い込み、健康被害を引き起こすことがあります。

例えばカビに含まれる物質によって、アレルギー症状を引き起こし、鼻づまりやくしゃみ、目のかゆみなどを感じる方もいるでしょう。

また、カビには有害な微生物が含まれていることがあります。

この微生物を吸い込むことで、呼吸器系疾患を引き起こし、アスペルギルス症や肺炎、気管支喘息を発症する恐れがあります。

他にもマイコトキシンと呼ばれる毒素が原因で、肝臓障害や神経障害、免疫不全などを引き起こすこともあるため、カビを放置することは非常に危険なのです。

1-2. サッシだけでなく家屋全体の劣化の恐れがある

サッシのカビを放置していると、サッシを劣化させてしまいます。

特に木製のサッシの場合は、カビが原因で腐食してサッシの機能を失うことがあり、隙間ができて雨水などが入り込んでしまうという事態も考えられます。

またアルミサッシであっても、サッシに発生したカビが窓枠やカーテンにも広がって、そこから家屋全体に広がってしまうこともあるでしょう。

それによって家屋が劣化すると建物の寿命を短くなってしまうので、カビを見つけたら早急に対処するようにしてください。

2. 二重サッシにしてカビが悪化?その理由とは

よく「二重サッシに変えたらカビがひどくなった」という相談があります。

実はこれ、結露が減ったことで湿度の逃げ場がなくなり、壁や天井など他の場所にカビが発生しやすくなるという典型例です。

従来の一重ガラスでは、窓に結露が発生しやすく、その水分が空気中の湿気をある程度引き受けていました。

しかし、断熱性の高い二重サッシに変えると、結露が出にくくなる代わりに、湿気が室内にこもるようになります。

その結果、壁紙の裏やボード材、木部など吸湿性のある素材にカビが生えるケースが増えるのです。

また、窓ガラスそのものは無機質なため、カビが直接繁殖することはまれです。

実際にカビが発生するのは、結露によって水が垂れた下部のパッキンや木枠、石膏ボード部分が湿気を吸い込んだ場合がほとんどです。

そのため、断熱性能の高い窓を活かすには、結露を防ぐだけでなく、室内の湿度管理や換気など“湿気の逃げ道”をつくる対策が欠かせないのです。

3. 市販のカビ取り剤でサッシのカビ取り【アルミ・パッキン】

続いて、結露を放置したことでカビが発生してしまった場合の対処方法をご紹介します。

まずはホームセンターなどで購入できる塩素系カビ取り剤を使用したカビ取り方法です。

カビは酸性のため、強アルカリ性である塩素系カビ取り剤を使うことで効果的に除去することができます。

ジョンソン カビキラー

出典:amazon

花王 カビハイター

出典:花王株式会社

ただし、木製のサッシや窓枠に使うと木材が傷んでしまうので、使用は控えてください。

また、塩素系カビ取り剤には水酸化ナトリウムという毒性の強い成分が含まれているため、お子様やペットなどがいるご家庭だと、使用するのは心配という方も多いでしょう。

そのような場合は、4. プロのカビ取り剤でサッシのカビ取り【アルミ・木製・パッキン】で紹介する方法でカビ取りを行ってください。

3-1. 事前準備・注意事項

用意するもの

- 塩素系カビ取り剤

- 雑巾

- キッチンペーパー(必要な場合)

- ラップ(必要な場合)

- 綿棒(必要な場合)

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖の服(色落ちしても問題ないもの)

カビ取り剤に触れると皮膚を溶かしたり、目に入ると失明する恐れもあるので、必ずマスク、ゴム手袋、ゴーグル、長袖の服を身に付けて作業してください。

注意事項

- 酸性タイプの製品と混ぜない

- 必ず換気して行う

塩素系のカビ取り剤と酸性タイプの製品が混ざると、危険な塩素ガスが発生する恐れがあります。

最悪な場合死に至ることのある危険なガスなので、絶対に混ぜたりしないでください。

そして必ず換気しながら作業をするようにしましょう。

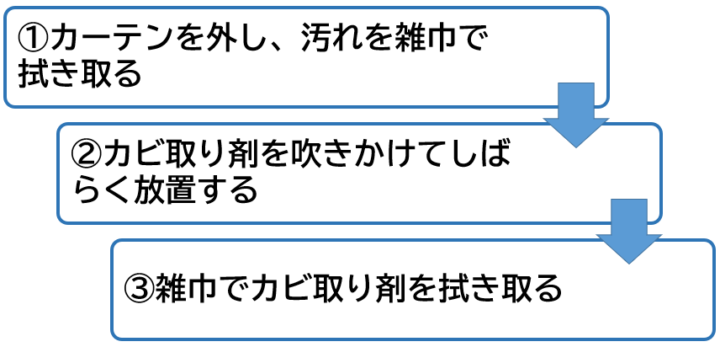

3-2. カビ取り手順

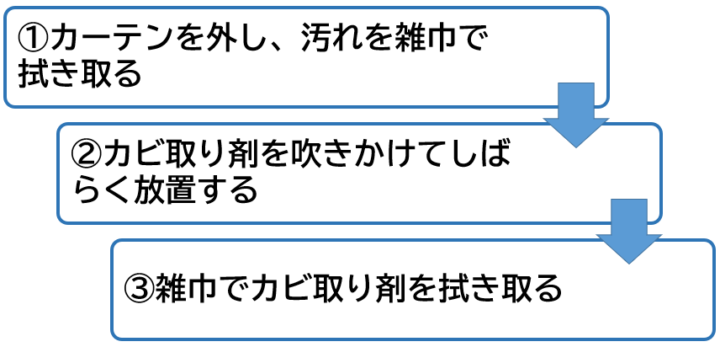

①カーテンを外し、汚れを雑巾で拭き取る

カビ取りを始める前にカーテンを外してください。

それから硬く絞った雑巾で汚れを取り除いてください。

レールの隅など雑巾では取り除けない汚れは、綿棒を使用するのがおススメです。

②カビ取り剤を吹きかけてしばらく放置する

カビが発生している部分にカビ取り剤を吹きかけてください。

ゴムパッキンのカビ取りをする場合は、カビ取り剤を吹きかけた上にキッチンペーパーとラップをかけることで浸透しやすくすることが可能です。

それから20~30分ほど放置してください。

③雑巾でカビ取り剤を拭き取る

カビ取り剤が残らないように、濡れた雑巾でしっかり拭き取ってください。

それから自然乾燥させて終了です。

4. プロのカビ取り剤でサッシのカビ取り【アルミ・木製・パッキン】

木製のサッシや窓枠のカビ取りでは塩素系カビ取り剤を使用することができません。

理由としては、カビ取り剤に含まれている毒性の強い成分が残ってしまったり、木材を傷めてしまったりする恐れがあるからです。

またアルミサッシやゴムパッキンのカビ取りであっても、「小さな子供がいるから毒性の強いものは使いたくない」「カビ取り剤を嗅ぐだけで具合が悪くなる」などの理由で、塩素系カビ取り剤は使いたくないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

そんな方におススメしたいのが、カビ取りマイスターキットです。

4-1. カビ取りマイスターキットは安全性が高い

カビ取りマイスターキットはカビ取り業者が実際に使用している液剤を誰でも使用できるように改良した商品なので、カビの殺菌力が高くなっています。

そして何より注目してほしいのが安全性です。

カビ取りマイスターの除カビ剤は水に分解できる次亜塩素酸を主成分に作られており、水酸化ナトリウムのような毒性の強い成分は含まれていません。

そのため木材のように水で洗い流せない場所でも使用することができます

またキットの中には通常の除カビ剤だけでなく、防カビ剤やジェルタイプの除カビ剤も含まれています。

そのためキットを1つ購入するだけで、徹底的なカビ取りと防カビをすることが可能です。

今回はこのカビ取りマイスターのライトキットを使用したカビ取り方法をご紹介します。

4-2. 事前準備・注意事項

用意するもの

- カビ取りマイスターキット一式(除カビ剤、除カビ剤ジェルタイプ、防カビ剤、ハケ、カップ)

- 雑巾

- 綿棒(必要な場合)

- マスク

- ゴム手袋

- ゴーグル

- 長袖の服(色落ちしても問題ないもの)

注意事項

- 換気しながら作業を行う

- 他の液剤と混合しない

- 目立たないところで試してから作業を行う

- 鉄部に除カビ剤が付着したら拭き取る

カビ取り作業中は換気を行い、他の液剤を混合するようなことはしないでください。

また除カビ剤には漂白効果があるため、目立たないところで試して問題がなければ全体に塗布するようにしましょう。

鉄部に除カビ剤が付着すると錆びる可能性があるので、もし付着したらしっかりと水拭きしてください。

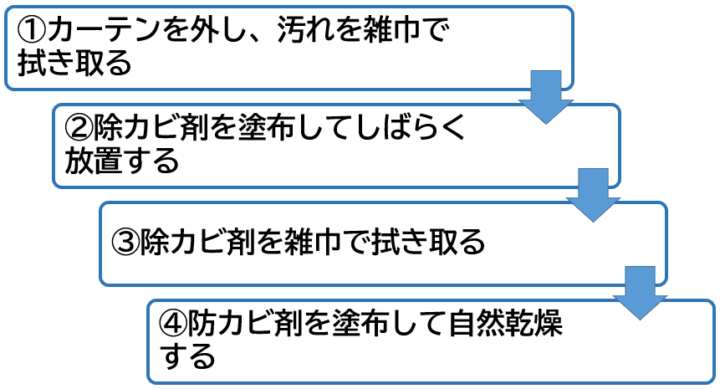

4-3. カビ取り手順

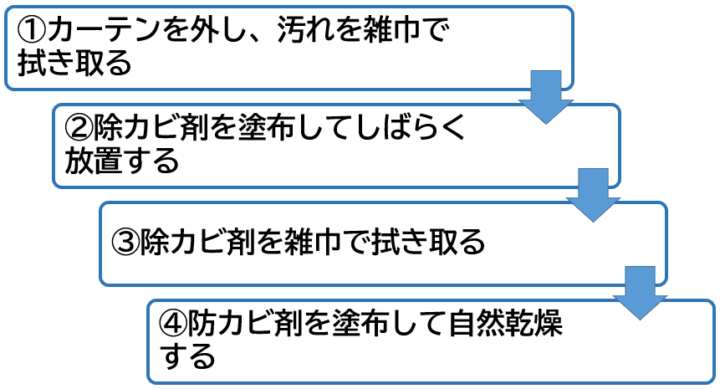

①カーテンを外し、汚れを雑巾で拭き取る

カビ取りを始める前にカーテンを外してください。

それから硬く絞った雑巾で汚れを取り除いてください。

レールの隅など雑巾では取り除けない汚れは、綿棒を使用するのがおススメです。

②除カビ剤を塗布してしばらく放置する

カップに除カビ剤を注ぎ入れてください。

カビが発生している部分にハケで除カビ剤を塗布していきます。

ゴムパッキンのカビ取りをする場合はジェルタイプの除カビ剤を使うのがおススメです。

それから10~30分ほど放置します。

③除カビ剤を雑巾で拭き取る

硬く絞った雑巾で除カビ剤を拭き取って、乾燥させてください。

④防カビ剤を塗布して自然乾燥する

除カビ剤が入っていたカップとハケをしっかりと洗い流した後、カップに防カビ剤を注ぎ入れます。

カビ取りした箇所にハケで防カビ剤を塗布したあと、自然乾燥させて終了です。

5. カビが酷い時はプロに依頼して徹底的に除去してもらう

カビの発見が遅れたり、しばらく放置していたりした場合、個人では対処できないほどカビが酷くなっていることがあります。

また、カビは胞子を飛ばして繁殖していくため、サッシだけでなく、カーテンや壁、天井などにカビが移ってしまうこともあるでしょう。

そのような場合は個人でカビ取りしても除去しきれないことがあるので、無理せずにプロに任せることをおススメします。

5-1. サッシや部屋のカビはカビ取り業者

ゴムパッキンや木製のサッシの場合は、カビが奥の方に入り込んでしまい、個人では除去しきれないことがあります。

また窓だけでなく、周りの壁や天井、床などにもカビが移ってしまうこともあるでしょう。

カビの胞子は元々目で見えないほど小さなものです。

目視できるカビの周りにはすでに見えないカビが広がっている可能性が高く、自力でカビ取りしても完全には除去しきれないことがあります。

カビの範囲が広い場合や自力で除去できないほどカビが根深い場合は、カビ取り業者に依頼するようにしましょう。

ハーツクリーンはこれまでに10000件以上のカビの調査と5000件以上のカビ取り実績があり、病院や官公庁、上場企業など高い技術が求められる現場での実績も豊富です。

さらに、海外の国立大学と提携して自社開発したカビ取り剤を使用しており、防カビにも力を入れているため、カビの再発率は3年で5%以下と業界最高レベルの品質を提供しています。

他にも弊社は、液剤の独自性と施工方法が認められ世界初のカビ対策工法として特許取得もしております。

カビの再発を防ぐためには、空間全体のカビを徹底的に排除することが大切です。

サッシのカビでお悩みの方は、まずは一度ハーツクリーンまでご相談ください。

5-2. カーテンにカビが移った場合はクリーニング業者

カビにはいくつか種類がありますが、湿度の高い場所や濡れている場所に発生しやすいのが黒カビです。

布製品に黒カビが生えた場合、繊維の深いところまで根が張っているため、カビ取りしても色素が残ってしまうことが多く、プロでも除去が難しいものです。

そしてカーテンのカビは結露が原因で発生することが多く、黒カビが生える可能性が高いです。

自宅でカビ取りが難しいとなると、買い替えかクリーニング業者に依頼するかのどちらかになるでしょう。

もしクリーニングしてこれからも使いたいということであれば、カビ取り専門のクリーニング業者のハーツクリーニングを利用することをおススメします。

ハーツクリーニングでは、国内外の要人が依頼するほど実績のある老舗のクリーニング店と提携しているため、熟練した技術でカビを除去します。

また、カビの菌である真菌は非常にしぶといため、通常の滅菌処理では死滅しないことがあります。

しかしハーツクリーニングでは医療機器の滅菌処理にも使われているほど強力なエチレンオキサイドガス(EOG)を使ったガス滅菌を行っているので、真菌や害虫の卵なども根絶させることが可能です。

大切なカーテンにカビが生えてしまった時は是非ハーツクリーニングをご利用ください。

6. サッシにカビが生える原因とは?

そもそも何故サッシにカビが生えてしまうのでしょうか。

まずカビは4つの条件が揃った場所に発生しやすいと言われています。

- 水分(濡れている、高湿度など)

- 温度(0~40℃)

- 栄養源(埃や虫の死骸など)

- 酸素

そしてサッシはこの条件が揃いやすい場所でもあります。

ではその理由を詳しく見ていきましょう。

6-1. 結露によってサッシが濡れている

サッシに発生するカビの原因の中で最も影響を与えているのが、窓ガラスやサッシに発生する結露でしょう。

窓の結露が発生する仕組みとしては、暖かくて湿度の高い空気が冷たい窓に接触した際に、水蒸気が凝縮し、それが表面に水滴として付着します。

それが特に発生しやすいのが、室内外の温度差が大きい時です。

冬の寒い日は室内で暖房器具を使用する為、どうしても温度差が大きくなってしまいます。

また、雨の日など湿度が高い日も結露が発生しやすい傾向にあります。

そしてカビは水分がある場所を好むため、結露している窓に発生しやすくなるのです。

6-2. 砂埃などで汚れが溜まっている

カビは埃や虫の死骸、人間の皮脂などあらゆるものを栄養源にして繁殖していくものです。

そしてサッシの場合は、室内で発生した汚れだけでなく、窓を開けることで外から花粉や砂埃なども持ち込まれるので汚れが溜まりやすい傾向にあります。

汚れたまま放置している状態で結露が発生すると、カビが生育しやすい環境が揃ってしまうので注意が必要です。

6-3. 日当たりが悪くてジメジメしている

北側の部屋など日当たりが悪い部屋は湿気が溜まりやすく、ジメジメします。

そのため梅雨や夏など湿度の高い時期は注意しなければ、部屋の湿度が上昇してカビが発生しやすくなります。

またカビは紫外線に弱いため、日光に当たることでカビの繁殖を抑えることができます。

しかし日当たりが悪い部屋ではその恩恵も受けられないので、カビが生えやすくなってしまうのです。

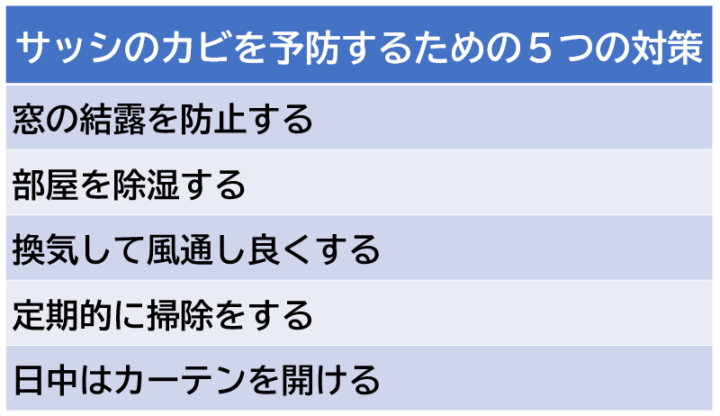

7. サッシのカビを予防するための5つの対策

6. サッシにカビが生える原因とは?でお伝えした通り、カビは4つの条件がすべて揃う場所に発生します。

しかし、逆を言うとどれか1つでも欠けていれば、カビの発生を抑制できます。

4つの条件の中でも最も調整しやすいのが「水分」です。

そのためこれから紹介するカビ対策のうち、5つ中4つは水分や湿度の対策になります。

7-1. 窓の結露を防止する

カビは濡れている場所を好むため、結露対策はカビの予防の中でも特に重要です。

結露は湿度と室内外の温度差によって発生する為、室内の温度を適切に保ち、湿度も高くならないように管理することが大事です。

しかし寒い日に室内外の温度差を小さくしようとすると、室内を寒い状態で維持いなければいけなくなり、難しいでしょう。

そこで行っていただきたいのが、窓の断熱性を高めるという方法です。

例えば二重サッシにすれば外気に触れている窓と室内の空気が直接触れない為、結露の発生を抑えられます。

ただし、2. 二重サッシにしてカビが悪化?その理由とはで解説したようなリスクがありますし、費用面でも簡単にできるものではないので、手軽な方法として結露防止シートの活用をおすすめします。

窓に貼ることで窓ガラスと室内の空気が触れることがないため、結露が発生しにくくなります。

また、結露防止シートは屋外の冷気の影響を受けにくくなって暖房効果が向上するので、節電にもなります。

他にも窓ガラスの下部に結露吸水テープを貼って、結露によって発生した水滴が流れ落ちないようにするのもおすすめです。

ニトムズ 窓ガラス 結露防止シート

出典:amazon

7-2. 部屋を除湿する

カビは高湿度の場所で繁殖しやすいので、除湿はとても大切です。

また、窓の結露は湿度の高い場所の方が発生しやすいため、結露防止にも繋がります。

湿度が60%を超えたあたりからカビは活動を始めるため、常に湿度60%以下を保てるように、エアコンの除湿機能や除湿機を活用しましょう。

ちなみに湿度が高い環境というのは、カビだけでなくダニやハエなども繁殖しやすくなり、不快な生活環境になりやすいです。

そのため、除湿をすることはカビ対策だけでなく、健康や快適な生活環境の維持にもなります。

7-3. 換気して風通し良くする

閉め切っている部屋は空気が滞留し、湿気がこもりやすい傾向にあるため、窓を開けて空気の入れ替えを行いましょう。

室内の湿った空気を外に排出し、新鮮な空気を取り込むことができれば部屋全体の湿度を下げられます。

晴れた日に行った方が除湿効果があるのでお勧めです。

また、窓の前にベッドや棚などの家具などを置いている方もいますが、これだと家具の裏の通気性が悪くなってしまいます。

湿気がこもってカビが生えやすくなりますし、結露の影響で家具が濡れてしまうこともあるので、家具は窓から離れた場所に置くようにしてください。

7-4. 定期的に掃除をする

窓を開けることで、外から砂埃や花粉などが持ち込まれ、それがレールやサッシに付着します。

この汚れが蓄積すると、カビの栄養源がたっぷりある環境になってしまいます。

カビは栄養源が豊富な場所だと繁殖が速くなるので、こまめに栄養源を絶つことが大切です。

汚れが目立ってくる前に掃除をして、出来る限りサッシを綺麗な状態で保つようにしてください。

7-5. 日中はカーテンを開ける

プライバシーや日当たりの問題から、日中でも遮光カーテンを閉めたままにする方がいらっしゃいます。

しかしその状態で窓が結露すると、カーテンの裏側で湿気がこもりやすくなってしまいます。

また日光はカビの繁殖を抑制する効果が期待できるので、室内に取り込んだ方がサッシだけでなく部屋全体のカビ対策になります。

日中はカーテンを開けるようにして、しっかりと室内に太陽の光を取り込むようにしてください。

8. まとめ

窓は結露によって濡れたり、高湿度になりやすいため、家の中でもカビが生えやすい場所の1つです。

水分や栄養源が豊富にあるサッシのカビは広がっていくのも早いため、カビを見つけたら早急に対処するようにしましょう。

アルミサッシやパッキンのカビ取りで、市販のカビ取り剤を使用する場合は以下の方法で行ってください。

木製のサッシや窓枠のカビ取りを行う場合や、アルミサッシでも安全性の高い液剤でカビ取りしたい場合はカビ取りマイスターキットを使用しましょう。

カビが発生してから対処するまでに時間が経過していると、カビが根深くなっていたり、広範囲に及んでいたりして、個人で対処できないこともあると思います。

その時はカビ取り業者などのプロに任せるようにしてください。

ハーツクリーンはこれまでに10000件以上のカビの調査と5000件以上の施工実績があり経験豊富です。

窓のサッシのカビ取りはもちろんですが、壁や家具などに広がったカビでも対応できます。

海外の国立大学と提携して自社開発したカビ取り剤を使用し、防カビも行うことで、再発しにくくすることが可能です。

どこのカビ取り業者にするかまだ検討中の方は、是非一度ハーツクリーンまでご相談ください。

また窓に発生したカビがカーテンにも移ってしまった場合は、クリーニング業者に依頼しましょう。

ハーツクリーニングは提携している老舗のクリーニング店の熟練した技術でカビの染みを除去し、エチレンオキサイドガス(EOG)という殺菌力の高いガスで滅菌しているので、布製品のカビを徹底的に除去することが可能です。

カーテンのカビにお困りの方は是非ハーツクリーニングをご利用ください。

この記事によってたくさんの方が、窓のカビの悩みから解放されることを願っております。